Benjamin Fondane - Mémorial de la Shoah

- Les années Roumaines:

de Jassy à Bucarest - Benjamin Fondane

et les avant-gardes - Un théâtre sans décor

- Benjamin Fondane

et le cinéma - L'oeuvre poétique

- La philosophie

d'un irrésigné - L'Ecrivain devant l'histoire

La philosophie d’un irrésigné

« Je suis devenu philosophe pour défendre

ma poésie » n’a cessé de répéter

Fondane. Lors de sa rencontre avec Léon Chestov,

philosophe russe existentiel, Fondane, fraîchement arrivé

de Bucarest, n’est pas encore philosophe. Il se sent une affinité

avec la pensée de Nietzsche qu’il connaît

à travers l’œuvre de Jules de Gaultier.

La rencontre avec Chestov lui révèle combien les questions

esthétiques qui le préoccupent occultent une dimension philosophique. Dès lors, Fondane tente de faire connaître la pensée

de son maître tout en élaborant sa propre philosophie.

Au centre de la pensée de Chestov se situent la relation de l’homme

à Dieu, la lutte contre les évidences de la raison, le problème

de la liberté et du mal.

De 1934 à 1938, Fondane note l’essentiel de leurs entretiens

qui seront publiés de façon posthume sous le titre de

Rencontres avec Léon Chestov (1982).

Qu’a retenu Fondane de cet apprentissage ardu, placé sous

le signe d’une amitié exigeante?

Mots sauvages

Une critique radicale de la raison et de l’héritage grec qu’il

confronte à la Bible, devenue pour lui un texte philosophique existentiel

; et la conscience aiguë que la philosophie a confondu les lois du

savoir avec celles de l’être, en ignorant le réel et

l’existant. Les concepts philosophiques ont menti, mais voilà

que les mots, le matériau même de la poésie, n’ont

pas moins failli. « Mots sauvages », la préface de 1930

à son recueil de poésie roumaine Paysages, révèle

l’ampleur de ce désastre.

Dès lors, il s’élève contre la philosophie des

philosophes et conteste ses méthodes. À la veille de la guerre,

sa critique de l’idéalisme et de la raison devient une révolte

contre l’anéantissement qui s’annonce, car le néant

n’est que le produit d’une « raison devenue folle »

comme l’affirmera son article de 1939 « L’homme devant

l’Histoire ou le Bruit et la Fureur ». En somme, la philosophie

ne doit pas rassurer l’homme, mais l’ébranler dans ses

convictions.

L'irrésignation

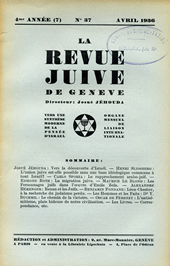

De 1932 à 1944, Fondane tient aux Cahiers du Sud une chronique

régulière intitulée « La Philosophie vivante

» où d’importants articles philosophiques sont publiés.

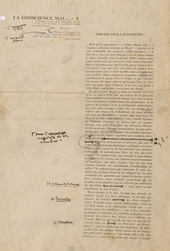

Certains sont repris dans La Conscience malheureuse (1936) : une

série d’essais consacrés à Nietzsche,

Gide, Husserl, Bergson, Freud, Kierkegaard, Heidegger et Chestov.

Dans sa préface, Fondane invente le terme d’ « irrésignation

» pour désigner sa révolte contre la philosophie traditionnelle

qui enjoint l’homme à se résigner devant les évidences.

Pour lui, la philosophie est « l’acte même du vivant »

plutôt qu’une réflexion ou une spéculation. L’irrésignation

est un refus d’accepter ce qui apparaît comme impossible.

Le Lundi existentiel et le Dimanche de l’Histoire (1945, posthume)

peut être considéré comme un texte fondamental où

Fondane situe sa propre pensée existentielle vis-à-vis de

la nouvelle pensée « existentialiste » (Camus,

Sartre, Heidegger), tout en se réclamant de Chestov,

de Kierkegaard et de Kafka.

La mort prématurée de Fondane prive le débat entre

la pensée existentielle, telle qu’il la conçoit, et

l’existentialisme sartrien de l’après-guerre, d’un

opposant de taille.

Si c’est dans son œuvre poétique que l’empreinte

du judaïsme est la plus visible, ses textes philosophiques en témoignent

également : ni pratique, ni observance, c’est une exigence

spirituelle, une force d’insoumission.