La Revista de Historia del Holocausto

Única revista europea dedicada a la historia de la destrucción de los judíos de Europa, y primera revista de historia sobre el tema, esta publicación es esencial para cualquier estudiante o investigador que trabaje en esta brecha de la historia. Pretende dar una visión general de los trabajos actuales de la historiografía del judeocida.

La Revue d'histoire de la Shoah abre también su campo de estudio a las otras tragedias del siglo: el genocidio de los tutsis en Ruanda, el de los armenios del Imperio otomano y la masacre de los gitanos.

La RHS está accesible en línea gratuitamente en Cairn.info para los números publicados entre 2005 y 2016

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DE CONTRIBUCIONES PARA EL 223

Objetos. Nuevas perspectivas sobre la historia material del Holocausto

(Revue d'histoire de la Shoah, n°222, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2025)

(Revue d'histoire de la Shoah, n°222, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2025)

bajo la dirección de Ania Szczepanska

Con la noción de expoliación (y de retorno) se plantea desde hace décadas la cuestión de los objetos en la Shoah, centrada en las obras de arte y los bienes muebles de valor (pinturas, instrumentos musicales, muebles, etc...

Pero, ¿qué pasa con las otras huellas materiales, objetos considerados "sin valor"? ¿Objetos "cotidianos"? ¿"Efectos personales"?

Este número se dedica a definir estos objetos humildes, a circunscribir sus características propias y a inscribirlos en una reflexión multidisciplinar: cómo la arqueología, los estudios literarios o cinematográficos, la historia del arte, el derecho y muchos otros campos de investigación se enfrentan a estos objetos? Y cómo, más allá, dan las claves de su comprensión a través de los museos, los centros conmemorativos, los laboratorios de conservación, etc.

Rastros de la vida "anterior", testimonios de la guerra, las expoliaciones y la deportación, bases de la escritura de la historia y del trabajo de memoria, estos objetos son todo eso. Abordarlos supone un triple proceso: definir la naturaleza, la procedencia y el contexto específico de estos objetos; reconstituir su vida desde la guerra y su narración; determinar su uso actual y su circulación a través del prisma de las colecciones museísticas. A esta reflexión, iluminada por la experiencia y el cuestionamiento de especialistas venidos de diversas disciplinas, invita este número de la Revue d'histoire de la Shoah.

Distorsiones de la Shoah y nuevos negacionismos

(Revue d'histoire de la Shoah, n°221, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2025)

(Revue d'histoire de la Shoah, n°221, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2025)

bajo la dirección de Jean-Marc Dreyfus y Audrey Kichelewski

Mientras que la influencia del negacionismo frontal del genocidio de los jueces de Europa parece haberse atenuado en los últimos años, nuevas formas de falsificación, más difusas, más diversas, y más difíciles de describir, están apareciendo en toda Europa y el mundo. La terminología que designa estos discursos es ella misma incierta: revisionismo, desviaciones, utilitarismo, banalización, etc.? La expresión inglesa Holocaust distortion («distorsión» de la Shoah) está ganando popularidad y describe ampliamente la negación de las responsabilidades nacionales en la Shoah: de Polonia a Bulgaria, de Ucrania a los Estados Unidos, incluso en Francia, los ejemplos se multiplican, con tantos particularismos políticos.

Si bien en algunos países estas distorsiones son impulsadas por una franja del medio académico, estos nuevos negacionistas son en gran medida obra de personalidades y partidos políticos de la derecha radical, desde Benjamin Netanyahu hasta Marine Le Pen, desde Viktor Orbán hasta el PIS. Además, Internet y las redes sociales están amplificando estos discursos y difuminando la distinción entre una historia pública politizada y una historia crítica de las fuentes. Este número analiza en detalle estas nuevas formas de narración histórica en varios países, incluidos los Estados Unidos e Israel -y describe las mismas estrategias para distorsionar la historia y la memoria del genocidio armenio y tutsi.

Varia

(Revue d'histoire de la Shoah, n°220, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2024)

(Revue d'histoire de la Shoah, n°220, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2024)

bajo la dirección de Jean-Marc Dreyfus y Audrey Kichelewski

Este número de la Revue d'histoire de la Shoah reúne artículos que abordan temas variados. El enfoque más abierto que de costumbre, propuesto por este número, tiene como objetivo responder a la curiosidad de los lectores y mostrar la vivacidad de los trabajos actuales sobre la Shoah.

Estos estudios se centran principalmente en Francia y cuestionan por primera vez el papel de las grandes instituciones francesas en la persecución de los judíos (el palacio de Versalles, el palacio de Tokio, la Cruz Roja), pero también el prisma de la distancia París-provincia (la ciudad de Burdeos y el departamento del Cher).

La destrucción de los judíos, las diferentes caras de la expoliación, el fracaso de unos y la codicia de otros... , todos estos temas se perfilan a través de casos particulares así como en su dimensión colectiva.

Su nacionalidad, su experiencia y su trayectoria, sus campos de estudio y sus instituciones de conexión permiten a los historiadores e historiadores del arte que firman estos textos subrayar la dimensión tanto francesa como europea de esta investigación en perpetuo movimiento.

Luxemburgo y el Holocausto. Despojos, deportaciones, memoria.

(Revue d'histoire de la Shoah, n°219, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2024)

(Revue d'histoire de la Shoah, n°219, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2024)

bajo la dirección de Blandine Landau y Atinati Mamatsashvilii

Territorio hasta ahora poco explorado por la investigación sobre el Holocausto, el Gran Ducado de Luxemburgo es un país cuyo estatuto durante la Segunda Guerra Mundial y cuya relación con su minoría judía son muy particulares. En la encrucijada de Francia, Bélgica y Alemania, cerca de cinco mil judíos vivían allí antes de la invasión alemana del 10 de mayo de 1940 y menos de un millar regresaron después de la guerra.

Refugio de numerosos exiliados de Alemania y Austria durante los años 1930, el país fue invadido el 10 de mayo de 1940. El 2 de agosto, se creó una administración civil bajo la autoridad del gauleiter Gustav Simon, para preparar la anexión del territorio al Reich. Deseoso de suscitar la adhesión de la población, Simon vela por la promoción de la Volksgemeinschaft y la exclusión de las demás poblaciones, empezando por los judíos. Estos son expulsados o deportados, sus bienes confiscados y aryanizados. En junio de 1943, el séptimo y último convoy de deportación deja la ciudad de Luxemburgo. Después de la guerra, mientras se construye en toda Europa la memoria del genocidio, no se hace nada en Luxemburgo, donde ningún monumento público evoca la persecución de los judíos. El giro de 2015 y las disculpas presentadas por el Estado a la comunidad judía impulsan una nueva dinámica en este aspecto.

Este número explora los complejos engranajes de estos múltiples procesos, rigurosamente organizados por la máquina administrativa nazi. A la luz de las últimas investigaciones aparecen las modalidades de exclusión y desposesión, las estructuras de concentración de la población judía y su deportación, así como el difícil regreso de los sobrevivientes y la elaboración de una política conmemorativa.

Vaticano, Iglesia y Shoah. Renovación historiográfica en torno a los archivos Pío XII

(Revue d'histoire de la Shoah, n°218, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2023)

Dirigida por Nina Valbousquet

En el momento en que se abre una gran obra archivística con los archivos del Vaticano para el pontificado de Pío XII (1939-1958), la Revue d'Histoire de la Shoah pretende hacer un balance historiográfico y explorar nuevas vías de investigación en torno a la controvertida cuestión de la actitud del Vaticano y de la Iglesia frente al Shoah.

El 4 de marzo de 2019, el papa Francisco anuncia la desclasificación de los archivos del Vaticano relativos al pontificado de Pío XII afirmando su "confianza" en la "investigación histórica seria y objetiva". Un año más tarde, el 2 de marzo de 2020, el Vaticano pone efectivamente a disposición del público científico estos documentos inéditos: una apertura histórica debido a la magnitud de los fondos documentales y al carácter excepcional del proceso archivístico. pero también porque se trata de un pontificado discutido y de un período de grandes cambios políticos y religiosos, desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial hasta los comienzos del Concilio Vaticano II.

Inmediatamente se reavivaron las "viejas polémicas" (sobre la actitud del Vaticano frente a la persecución de los judíos y frente al nazismo). Estos debates conmemorativos y esta historia polarizada, entre condena y apología, se remontan en parte a las controversias de los años 1960 alrededor de la obra teatral alemana de Rolf Hochhuth El Vicario (1963), que acusaba a Pío XII de complicidad silenciosa ante el genocidio de los judíos.

Este vasto tema ha sido abordado a menudo desde un punto de vista teológico y moral. Pero el presente dossier también tiene en cuenta los desafíos políticos, diplomáticos, internacionales y humanitarios al cuestionar la capacidad de reacción y de acción de una institución a la vez espiritual y temporal así como sus límites frente a la violencia extrema y al genocidio.

A la cuestión de los silencios del Papa se añade la de los "dilemas" de la jerarquía eclesiástica en un contexto de crisis: dilemas políticos, diplomáticos, humanitarios y teológicos, entre caridad y neutralidad. La complejidad de estas opciones y las motivaciones que las sustentan se perfilan ahora más claramente, cruzadas con otros temas como la asistencia humanitaria, la crisis de los refugiados antes, durante y después de la guerra, las relaciones con los fascistas y la democracia, el anticomunismo, la protección de los antiguos nazis y fascistas en la posguerra, la posición del Vaticano frente a la justicia aliada y la memoria inmediata del Holocausto en la conciencia cristiana.

En efecto, mientras que las polémicas se centran en la personalidad de Pío XII, los nuevos archivos y su cruce con otros fondos documentales permiten, por el contrario, captar la diversidad del mundo católico y "la complejidad sociológica de las Iglesias".

Si la cuestión del Vaticano constituye el hilo conductor de este dossier, los artículos abordan temas más amplios y hacen un estado de la reflexión historiográfica y de la investigación a través de encuestas de campo y estudios de caso.

Persecución de los romaníes y sintis y violencia genocida en Europa occidental, 1939-1946

(Revue d'histoire de la Shoah, n°217, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2023)

Bajo la dirección de Ilsen About

Durante la Segunda Guerra Mundial, los romá y sinti fueron objeto de múltiples persecuciones y violencias genocidas cuya cronología e intensidad varían según los territorios de Europa. Estas persecuciones también han afectado a los manouches y gitanos, así como a grupos históricamente asociados con las medidas antigitanas y designados por su profesión o su supuesto modo de vida, como los jeníses, los avalistas, los foráneos, los circasianos y los viajeros.

La ocultación a menudo deliberada y el reconocimiento tardío de estas persecuciones contribuyeron a la marginalización de hechos que llevaron a la eliminación física de más de 200.000 personas en toda Europa y al desmembramiento irreversible de las sociedades romá de antes de la guerra. Aunque quedan muchas zonas de sombra, los diferentes capítulos de esta historia se muestran ahora con mucha claridad.

Este número de la Revue d'histoire de la Shoah se refiere a varios países del oeste de Europa. Allí, el carácter compuesto de los instrumentos represivos refleja una gran pluralidad de dispositivos según la aplicación variable de las medidas antigitanas: arresto domiciliario, detenciones, internamientos, concentraciones, ejecuciones selectivas o aleatorias, deportaciones a los centros de exterminio o la red de campos de concentración. La diversidad de las lógicas en acción, las modalidades distintas de las violencias y sus efectos sobre los colectivos afectados se aclaran aquí. La escritura de esta historia múltiple, a través de la exploración de nuevos archivos, el estudio de los destinos individuales y colectivos, así como la memoria de los hechos están en el corazón de estos estudios, y de una investigación siempre en curso.

Nuevas investigaciones sobre el Holocausto y la posguerra en Polonia

(Revue d'histoire de la Shoah, n°216, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2022)

Titulado "Nuevas investigaciones sobre la Shoah en Polonia", este dossier reúne contribuciones sobre enfoques innovadores, tanto de términos de fuentes nuevas movilizadas como de enfoques. Las fuentes y relatos de las víctimas y sobrevivientes judíos se movilizan en su cruce con los documentos oficiales y clandestinos de la época. Los escritos pioneros de historiadores supervivientes del Holocausto, como Nachman Blumental, director del Instituto de Historia Judía de Varsovia hasta 1949, son redescubiertos y valorados por su clarividencia temprana.

El enfoque microhistórico pone de relieve la diversidad local de las situaciones, al tiempo que revela mecanismos comparables en la persecución y la (débil) supervivencia de los judíos en las ciudades más conocidas (Varsovia, Lodz) o más modestas (Tarnow). La consideración de la materialidad -las de los cuerpos después de las gaseaciones en los centros de matanza como Belzec o Sobibor, pero también la de los desechos acumulados en los guetos- ofrece claves suplementarias de inteligencia para el día a día de estos hombres, mujeres y niños perseguidos, Encerrados o escondidos, y con frecuencia aniquilados en inmenso sufrimiento.

Por último, la historia del exterminio de los judíos de Polonia se debe situar en el largo plazo, lo que permite ver no sólo las dinámicas de exclusión retóricas y efectivas en acción en la Polonia de entre-Dos guerras, pero también la muy larga sombra de la Shoah bine después de la guerra y hasta hoy. Este número es aún más esencial en un momento en que florecen en Europa discursos de distorsión sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial y sobre el Holocausto, con el objetivo de cuestionar los logros irrefutables y consensuales de la ciencia histórica en beneficio de una narrativa más cómoda para las sociedades, pero deshonesta y que puede legitimar incluso las acciones políticas más violentas.

El cementerio judío en la Shoah

(Revue d'histoire de la Shoah, n°215, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2022)

Bajo la dirección de Jean-Marc Dreyfus y Judith Lyon-Caen

¿Qué pasó con los cementerios judíos, algunos recientes, otros inmemoriales, en la persecución y el Holocausto? Paisajes periurbanos o rurales singulares, fueron, como todas las instituciones judías, trastornados en Alemania a partir de 1933 y luego durante toda la guerra. Suicidios y deportaciones se leen. A veces han desaparecido y han sido desacralizados, mientras que los cuerpos han sido trasladados a fosas comunes. Sin embargo, la mayor parte de los cementerios judíos en Alemania y Europa no fueron destruidos por los nazis.

Durante la guerra, el cementerio judío fue un espacio de paso, de tránsito en el corazón de la ciudad hostil (como el cementerio judío de Varsovia, adyacente al gueto); sirvió para reunir a los judíos y darles refugio, cuando todos los demás lugares les estaban prohibidos; Fue el depósito final de los cuerpos de las víctimas (judías o no) a quienes se les negaba cualquier tratamiento funerario humano, lo que llevó a la apertura de fosas comunes; también ofreció un marco para las ejecuciones.

Después del Holocausto, los cementerios abandonados, privados de sus muertos "naturales", siguieron siendo los lugares testigos de la catástrofe judía, a pesar de los movimientos de reentierro: los parientes supervivientes buscaban los cuerpos de los desaparecidos para devolverlos al cementerio judío. A la ausencia de tumbas responde la construcción de miles de monumentos en los propios cementerios, dedicados a quienes murieron en los campos, en la clandestinidad.

Lugar de recogimiento, lugar para pensar en la muerte de los desaparecidos del Holocausto, el cementerio judío es también el lugar de las huellas de años de persecución, las que están grabadas en las lápidas de las muertes prematuras, las que forman los espacios vacíos, esperando a muertos que nunca vinieron...

Juzgar a los criminales de guerra en la Europa oriental (1943-1991)

(Revista de historia del Holocausto, n°214, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2021)

Dirigido por Audrey Kichelewski y Vanessa Voisin

Este nuevo número de la Revue d'histoire de la Shoah se centra en la cuestión del destino de los criminales de guerra, que ha sido objeto de intensas controversias entre los aliados desde 1942. El debate, que desde sus inicios fue altamente político, ha llevado a la introducción de innovaciones en el derecho internacional, adaptadas por la mayoría de los Estados a su derecho penal.

El objetivo de este informe es presentar las investigaciones más recientes sobre los juicios a criminales de guerra en Europa central y la Unión Soviética. Aunque menos conocidos y a menudo acusados de instrumentalización política, estos juicios por crímenes de guerra han contribuido a dar forma a las representaciones de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Sus modalidades y su impacto tienen sentido: ¿tomaron en consideración, deliberada o accidentalmente, la descripción de la suerte de los judíos y la singularidad del Holocausto? Sus dimensiones socioculturales, simbólicas, conmemorativas y transnacionales se analizan aquí en relación con las circulaciones entre Este y Oeste como dentro del bloque del Este, pero también en relación con las prácticas y los imaginarios de la justicia.

Estos crímenes, que van más allá de las lógicas fronterizas y de las categorías penales clásicas, e incluso del propio contexto de la Guerra Fría, invitan a pensar en estos juicios, las polémicas que han suscitado y los aparatos judiciales europeos en su funcionamiento frente a los criminales de guerra más allá de los marcos y de los intereses estrictamente nacionales.

Nuevos enfoques sobre el Holocausto en la Unión Soviética

Bajo la dirección de Jean-Marc Dreyfus

La expoliación de los instrumentos musicales en la Shoah: primeras investigaciones

Bajo la dirección de Claire Andrieu y Jean-Marc Dreyfus

(Revue d'histoire de la Shoah, n°213, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2020)

El Holocausto en la URSS.

Hasta 1,3 millones de ciudadanos judíos soviéticos fueron asesinados durante la guerra. La historiografía reciente ha permitido avances considerables, describiendo la gran diversidad de métodos de matanza, desde las masacres en fosas hasta los camiones de gas. La visión de un genocidio organizado y metódico llevado a cabo por los Einsatzgruppen es seguida por la de una multitud de matanzas perpetradas por unidades de policía y fuerzas militares secundadas por suplentes ucranianos o bálticos. Esta nueva visión se refuerza por la percepción de una temporalidad y una espacialidad mucho más amplias: las matanzas se desarrollaron durante meses, incluso años, y en un territorio inmenso que no ha terminado de entregar sus fosas comunes.

Expropiación y restitución de instrumentos musicales.

Las organizaciones nazis encargadas del saqueo prestaron una atención específica a los instrumentos musicales, tanto antiguos y prestigiosos como familiares y banales. Porque la música clásica, y especialmente la música alemana, estaba en el centro de la puesta en escena del régimen nazi. En el seno del gran organismo de saqueo de los bienes culturales, se había creado un "kommando musique", que reunía los instrumentos más valiosos, pero también las partituras antiguas y los tratados de musicología, para muchos muy raros. Cientos de miles de instrumentos musicales, robados en toda Europa, fueron distribuidos a la población alemana en los museos del Reich. Cargados de una fuerte dimensión afectiva, estos instrumentos fueron poco restituidos después del Holocausto. Este informe sobre la expoliación de instrumentos musicales es el primero sobre el tema y sienta valiosas bases para futuras investigaciones.

"Vichy, los franceses y el Holocausto - Un estado del conocimiento científico"

(Revista de historia del Holocausto, n°212, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2020)

(Revista de historia del Holocausto, n°212, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2020)

bajo la dirección de Laurent Joly (CNRS)

Para su segundo número emitido por el nuevo comité de redacción dirigido por Audrey Kichelewski y Jean-Marc Dreyfus, RHS - Revue d'histoire de la Shoah, la revista científica más antigua sobre el tema, da testimonio de la vitalidad y la riqueza de la investigación internacional sobre la Shoah.

En 1945, frente a la depuración, los dirigentes de Vichy, Pétain y Laval fueron los primeros en justificar su política contra los judíos: Vichy evitó a los judíos de Francia el destino de los judíos de Polonia; su política estaba guiada por el deseo de proteger a los judíos franceses, Incluso sacrificando a los judíos extranjeros para dar el cambio; y es gracias a esta política que la mayoría de los judíos sobrevivieron en Francia...

CONTAR LA SHOAH - 40 AÑOS DE ESCRITOS PERSONALES EN EL MUNDO JUDÍO

(Revue d'histoire de la Shoah, n°211, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2020)

Este número 211 está dedicado a todos los escritos publicados entre 1946 y mediados de la década de 1980. En las cuatro décadas de la posguerra, los editores del Mundo Judío movilizaron sus redes nacionales e internacionales para publicar una amplia gama de escritos personales. Estos relatos en primera persona evocaban aspectos documentados de la persecución o del exterminio de los judíos, mucho más allá de Francia. A veces venían en apoyo de expedientes históricos; o bien acompañaban los grandes acontecimientos conmemorativos. También aparecen en la revista extractos de libros publicados en el extranjero: así, el lector se cruza con Jan Karski, Primo Levi o Leib Rochman. Pero muy diversos por su estilo y sus autores, estos relatos personales son también a menudo una de las únicas huellas que conservamos de estos testigos, a quienes este número rinde homenaje al leer sus escritos.

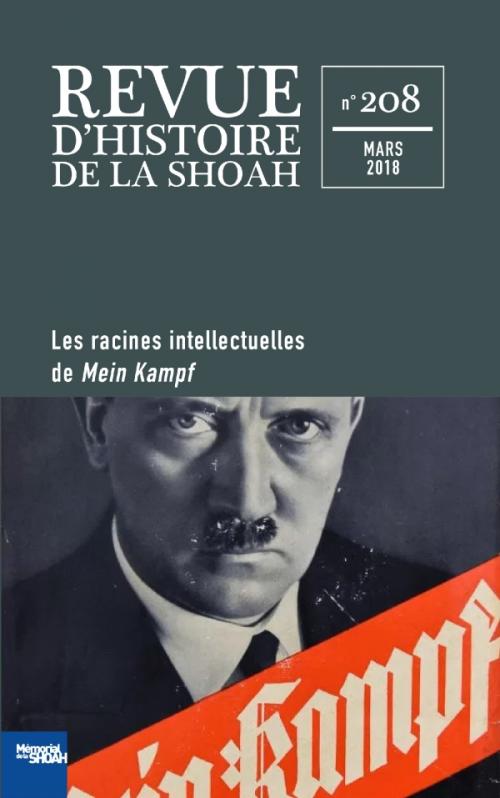

Las raíces intelectuales de Mein Kampf

(Revue d'histoire de la Shoah, n°208, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2018)

(Revue d'histoire de la Shoah, n°208, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2018)

El objeto de este número es el análisis de las múltiples fuentes que Hitler utilizó para redactar Mein Kampf, cuyo primer volumen apareció en 1925. ¿De dónde provienen sus ideas principales? ¿Cuáles fueron las etapas destacadas de su formación ideológica? ¿Qué textos leyó Hitler en Viena antes de 1913 y en Múnich después de 1919? ¿Qué autores, en particular, alimentaron claramente su pensamiento? ¿Cuáles son las fuentes de inspiración más importantes, sobreestimadas o secundarias? Si bien hoy se sabe que Mein Kampf no constituye en absoluto una obra original y que este texto amalgama, a menudo de manera confusa, muchas ideas difundidas en la época, todavía hay que enumerar estas influencias. Su denominador común es el antisemitismo.

Los filósofos y el holocausto

(Revue d'histoire de la Shoah, n°207, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2017)

(Revue d'histoire de la Shoah, n°207, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2017)

Este número se propone ofrecer un cuadro de la aportación de los filósofos a las reflexiones sobre el Holocausto, de las que intenta presentar diversas caras. Aunque la mayoría de los filósofos convocados fueron contemporáneos del Tercer Reich y del nazismo, un abismo a menudo los separa. Hay quienes, de cerca o de lejos, fueron víctimas (Jean Améry, Hannah Arendt), los que "no vieron nada" (Paul Ricoeur), los que aclamaron el Reich y la "destrucción de los judíos de Europa" (Heidegger), contribuyendo a hundir la filosofía con ellos.

Italia y el Holocausto. Representaciones, usos políticos y memoria

(Revue d'histoire de la Shoah, n° 206, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2017)

(Revue d'histoire de la Shoah, n° 206, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2017)

A pesar de las leyes raciales de 1938 y su colaboración con el Reich, la Italia fascista no participó directamente en la deportación de los judíos de la península hasta septiembre de 1943. Muchos judíos italianos fueron protegidos y, en comparación con la vecina Yugoslavia, el balance del Holocausto en Italia fue uno de los menos mortíferos de Europa. Hoy, la memoria del genocidio ocupa un lugar importante: publicaciones, coloquios y centros de historia se multiplican. Los visitantes italianos en Auschwitz constituyen el tercer grupo numéricamente más importante. Este segundo número de nuestro díptico interroga los meandros de una memoria del genocidio convertida en cuestión de historia.

Los judíos de Oriente frente al nazismo y a la Shoah (1930-1945)

(N°205, octubre de 2016)

(N°205, octubre de 2016)

En asociación con el Instituto Ben Zvi, Jerusalén, Israel

Las comunidades judías dispersas de Marruecos a Irak, de Egipto a Yemen están bien informadas sobre las vicisitudes del judaísmo europeo, que en aquel momento era mayoritario. Desde la llegada de los nazis al poder, organizan con más o menos éxito el boicot a los productos alemanes, a riesgo de aislarse de las autoridades locales y de los movimientos nacionalistas árabes. Sin embargo, esta solidaridad pronto llega a sus límites, sobre todo cuando estalla la guerra en Europa. Para las comunidades judías del mundo árabe, el nazismo y la guerra constituyen un punto de inflexión importante. En 1945, su futuro en su tierra natal parecía menos seguro que nunca.

BOLETÍN DE ABONO A LA RHS

(Revue d'histoire de la Shoah, n°207, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2017)

(Revue d'histoire de la Shoah, n°207, ed. Mémorial de la Shoah, octubre 2017) (Revue d'histoire de la Shoah, n° 206, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2017)

(Revue d'histoire de la Shoah, n° 206, ed. Mémorial de la Shoah, marzo 2017) (N°205, octubre de 2016)

(N°205, octubre de 2016)