Was gibt es Neues im Archiv?

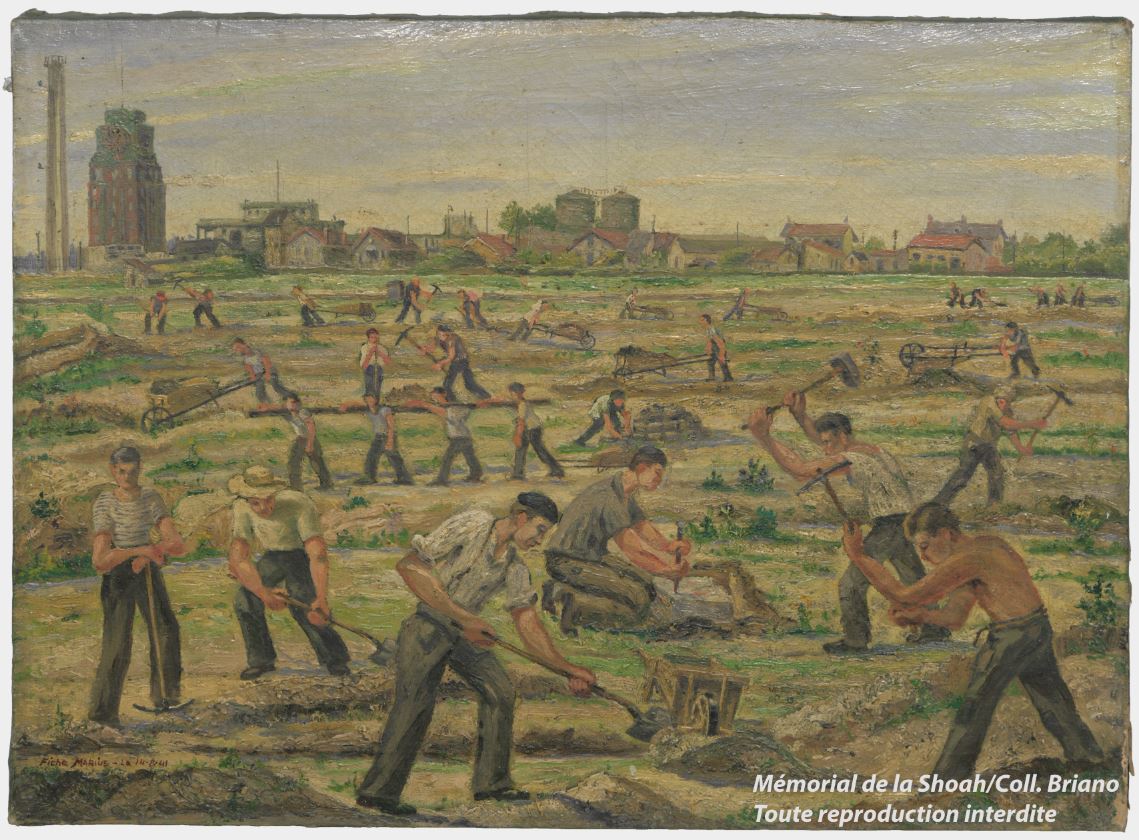

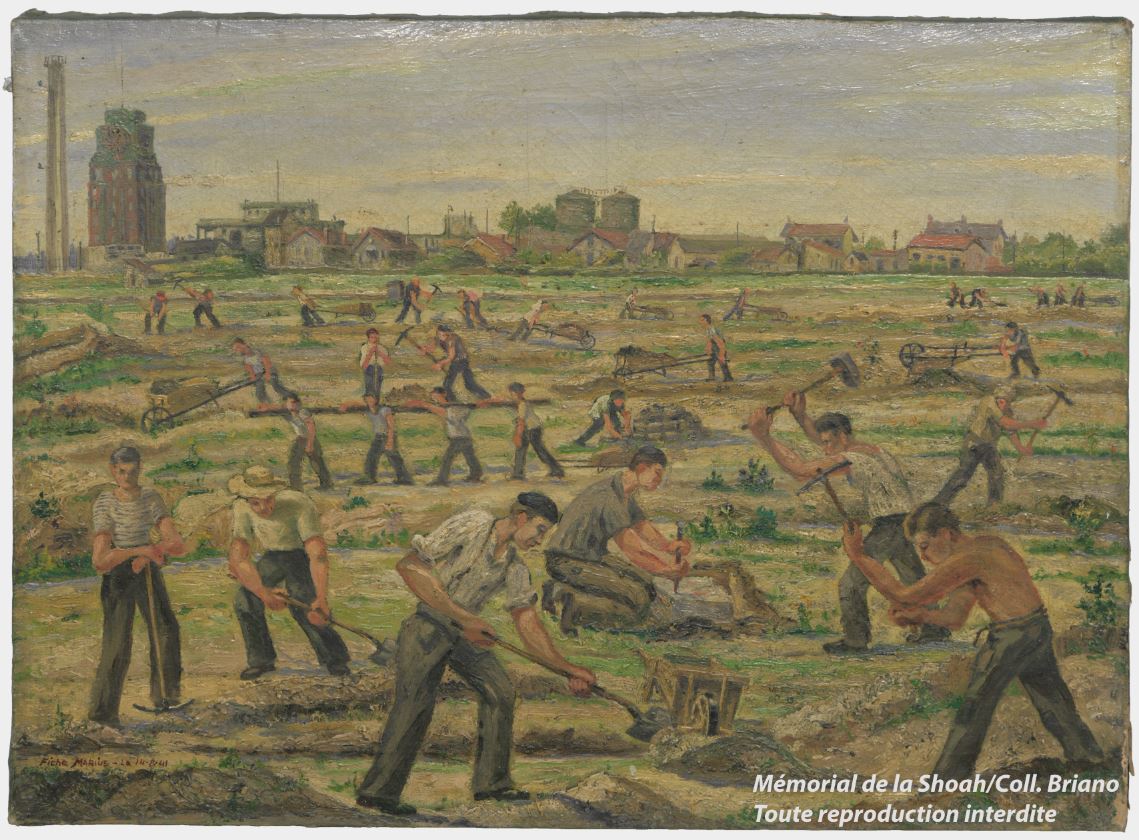

Die Gemälde von Marius

Marius-Karte wurde am 24. April 1883 in Elisabethgrad (Russland) geboren und ist der Sohn von Khassie Durtosvnik und de Temchine Datenblatt. Er kam 1904 nach Frankreich und heiratete Katharina, geborene Durbinskaja, mit der er zwei Töchter hatte: Louise heiratete Fridman, geboren 1906, und Marie heiratete Zelinski, geboren 1908. Die Familie wohnt in der 8 rue l'Encheval in Paris (XIXe Bezirk). Marius ist Maler und Dekorateur in verschiedenen Filmhäusern (Gaumont, Pathé...).

Marius-Karte wurde am 24. April 1883 in Elisabethgrad (Russland) geboren und ist der Sohn von Khassie Durtosvnik und de Temchine Datenblatt. Er kam 1904 nach Frankreich und heiratete Katharina, geborene Durbinskaja, mit der er zwei Töchter hatte: Louise heiratete Fridman, geboren 1906, und Marie heiratete Zelinski, geboren 1908. Die Familie wohnt in der 8 rue l'Encheval in Paris (XIXe Bezirk). Marius ist Maler und Dekorateur in verschiedenen Filmhäusern (Gaumont, Pathé...).

Als freiwilliger Soldat der Fremdenlegion kämpfte Marius im Ersten Weltkrieg und wurde dreimal verwundet. Er wurde 1938 als Franzose eingebürgert und 1941 denaturiert.

Unter der Besatzung suchten Marius, Catherine, ihre Tochter Marie sowie der Ehemann und die drei Töchter der letzteren Zuflucht in der 22 rue de L'Harmonie in Drancy (Seine-Saint-Denis). Alle wurden verhaftet und in Drancy interniert.

Marius Fiche wird verhaftet und am 8. Dezember 1942 im Lager Drancy interniert. Er wird am 11. Februar 1943 vom Konvoi Nr. 47 aus Drancy nach Auschwitz deportiert.

Catherine Fiche, Marie Zélinsky, ihr Ehemann Rachmil Zélinsky und ihre drei Töchter Denise, Jacqueline und Louise wurden am 2. September 1943 mit dem Konvoi Nr. 59 deportiert. Nur Rachmil Zélinsky überlebte die Deportation.

Am 25. Januar 2019 überreichte Sylvain Briano, Urenkel von Marius Fiche, dem Memorial zwei Gemälde seines Urgroßvaters, darunter ein Bild einer landwirtschaftlichen Arbeitsszene in der Gemeinde Drancy, das am 14. August 1941 angefertigt wurde.

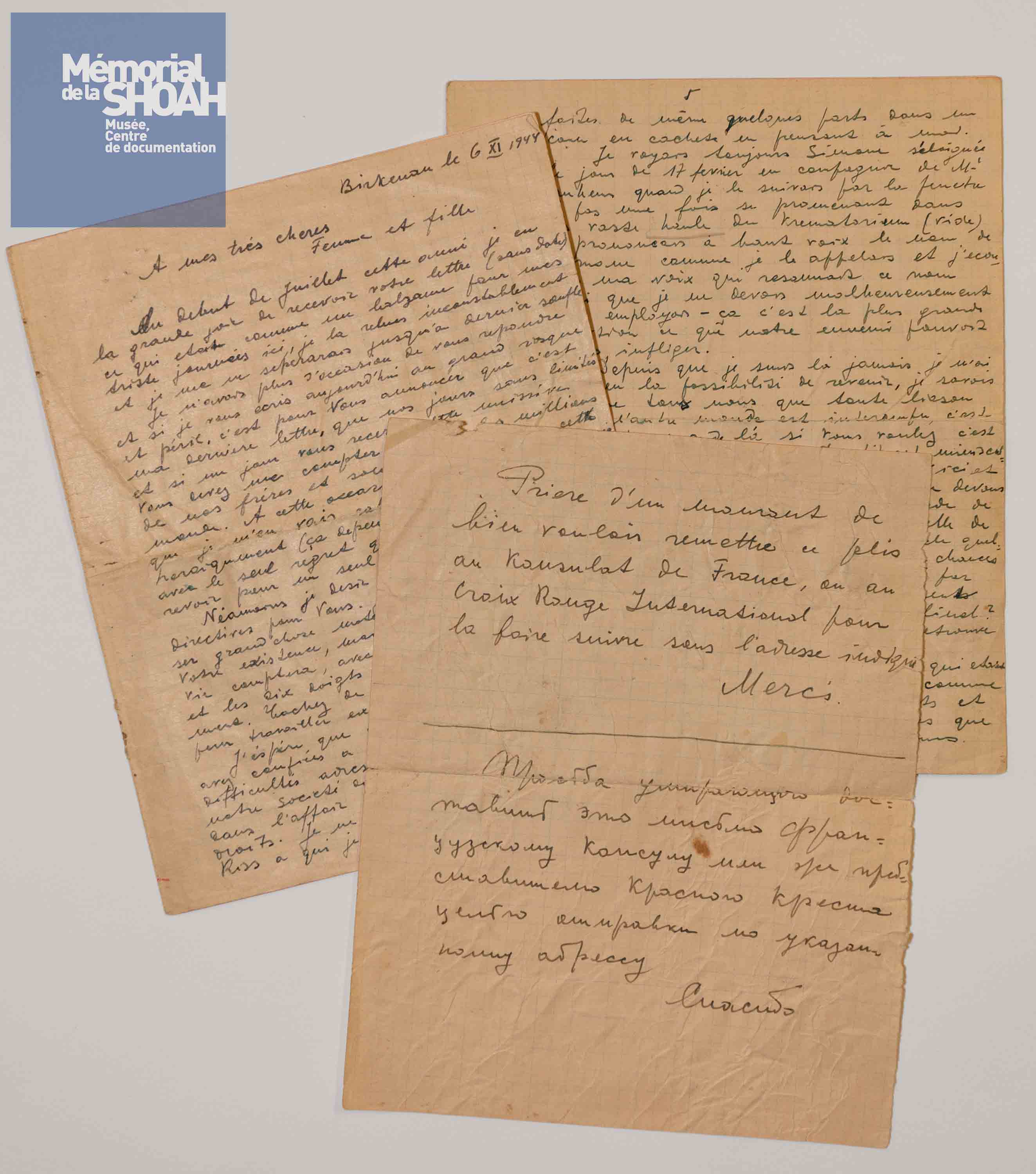

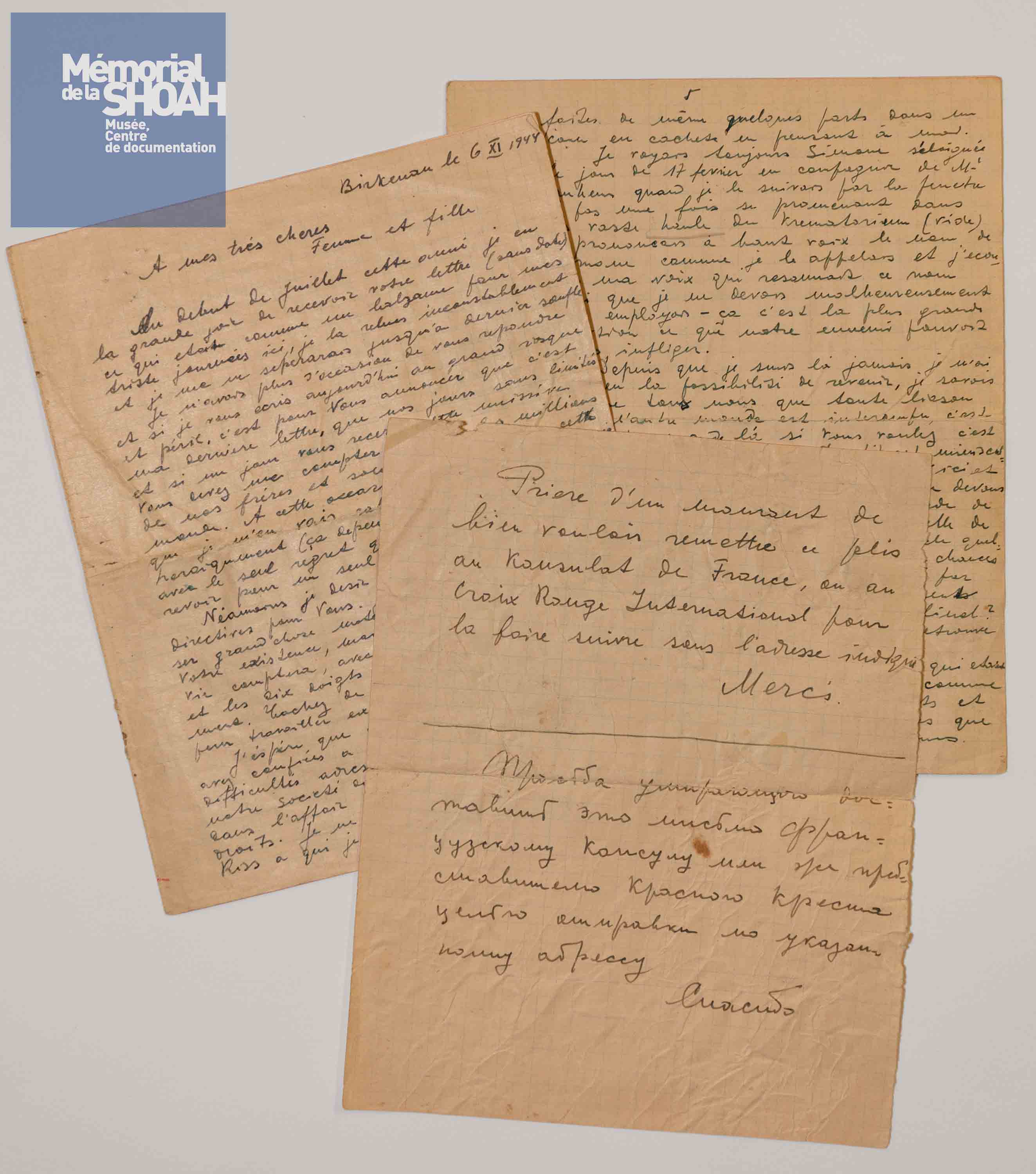

der gefundene Brief von H. Strasfogel (sonderkommando)

Während er die in Birkenau geschriebenen Briefe recherchierte, Karen Taieb, Verantwortlicher für die Archive des Mémorial de la Shoah, hat kürzlich eine wichtige historische Entdeckung , die es ermöglicht hat, die Identität des Urhebers zu ermitteln einziges Zeugnis, das von einem Mitglied des Sonderkommandos auf Französisch hinterlassen wurde.

Während er die in Birkenau geschriebenen Briefe recherchierte, Karen Taieb, Verantwortlicher für die Archive des Mémorial de la Shoah, hat kürzlich eine wichtige historische Entdeckung , die es ermöglicht hat, die Identität des Urhebers zu ermitteln einziges Zeugnis, das von einem Mitglied des Sonderkommandos auf Französisch hinterlassen wurde.

Um den Artikel zu lesen, den wir dieser Entdeckung gewidmet haben, und die Abschrift des Briefes von H. Strasgogel klicken Sie auf diesen Link.

mehr erfahren

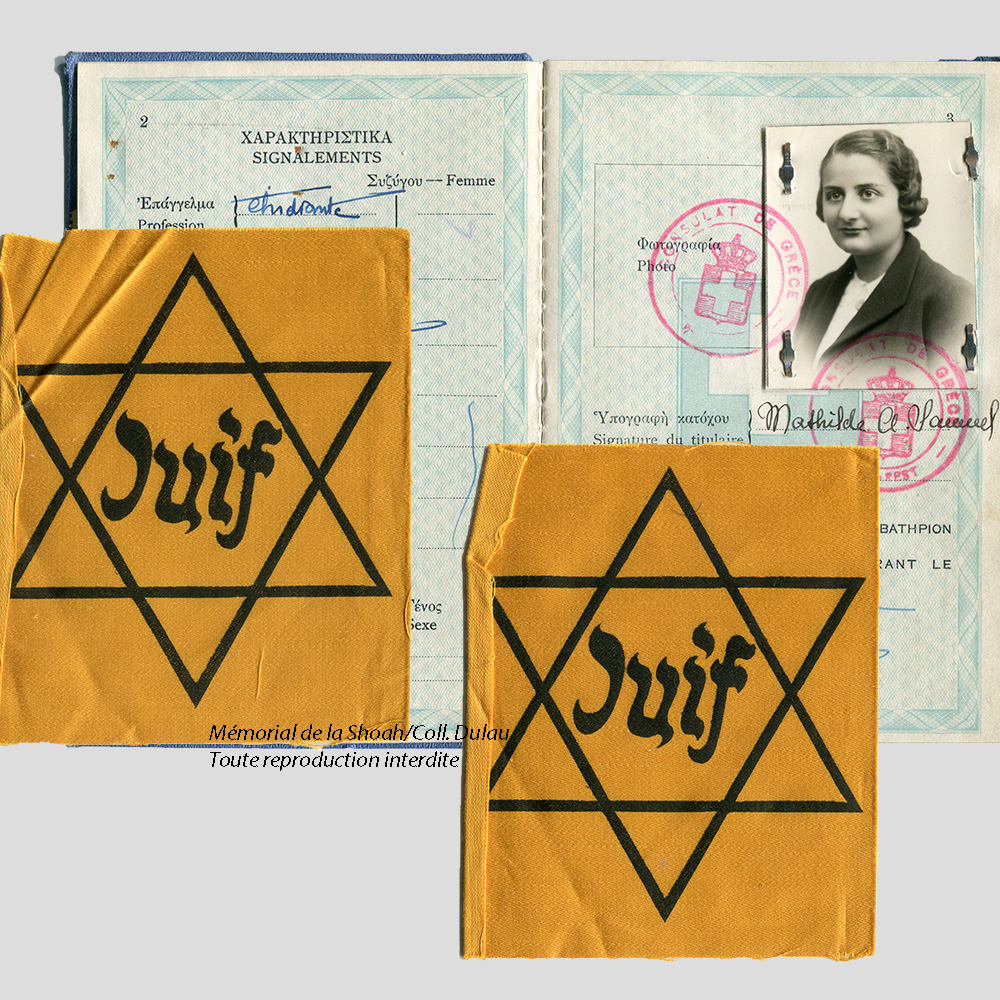

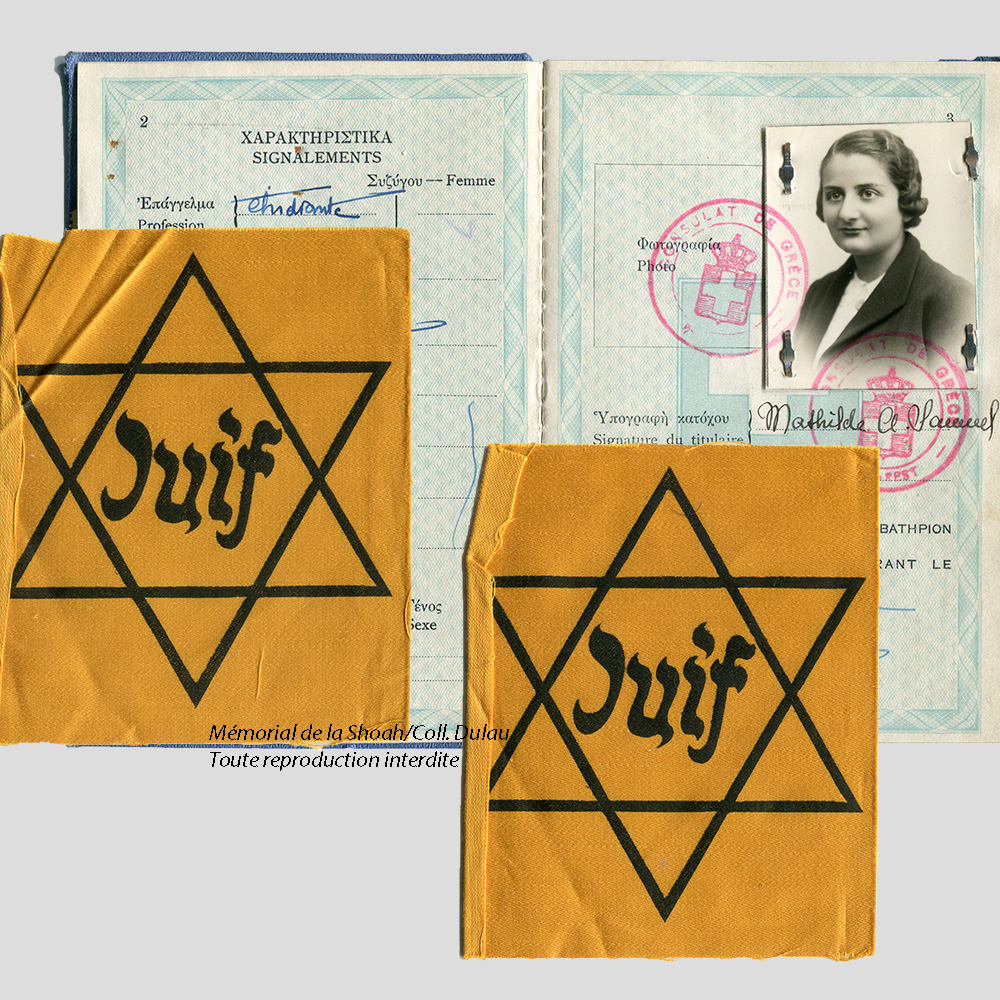

Die gelben Sterne von Mathilde Gosset, geborene Samuel

Mathilde Gosset wurde am 5. März 1916 in Sofia (Bulgarien) geboren. Sie ist die Tochter von Aaron und Suzanne Samuel. Alle drei leben in Konstantinopel. Im Jahr 1923 siedelten sie sich in Bukarest an, als der griechisch-türkische Konflikt ausbrach. Dort begann Mathilde ihr Medizinstudium, aber die Welle des Antisemitismus zwang sie zu unterbrechen und Rumänien nach Frankreich zu verlassen.

Mathilde Gosset wurde am 5. März 1916 in Sofia (Bulgarien) geboren. Sie ist die Tochter von Aaron und Suzanne Samuel. Alle drei leben in Konstantinopel. Im Jahr 1923 siedelten sie sich in Bukarest an, als der griechisch-türkische Konflikt ausbrach. Dort begann Mathilde ihr Medizinstudium, aber die Welle des Antisemitismus zwang sie zu unterbrechen und Rumänien nach Frankreich zu verlassen.

In Paris lernte sie den Medizinstudenten Jean-Robert Gosset kennen. Sie heirateten 1938 im französischen Konsulat in Rumänien und kehrten dann nach Frankreich zurück. Ihre Tochter Françoise wurde 1940 geboren. Sie wohnen im 15. Arrondissement. Nach der Zählung erhält Mathilde zwei gelbe Sterne. Ein Kommissar informiert sie über die Gefahr, die sie nun droht. Mathilde trägt ihre Sterne nicht. Das Paar und ihre Tochter ziehen nach Versailles zu Jean-Roberts Mutter, dann in das 16. Arrondissement.

Als Medizinstudent macht Jean-Robert Urlaub bei den Eisenbahnen und in verschiedenen Krankenhäusern; er ist Teil eines Netzwerks, das Lungenröntgengeräte schminkt, um einigen Franzosen den Service du Travail Obligatoire zu entziehen. Es war diese Gruppe, die die Ausweispapiere schminkte, die Mathilde Gosset, Mutter von Jean-Robert, als verloren erklärt hatte, um sie Mathilde Gosset zur Verfügung zu stellen, geboren in Samuel, Ehefrau von Jean-Robert.

Nach dem Krieg kehrt Mathilde in ihr Gebäude im 15. Arrondissement zurück und erfährt von der Hausmeisterin, dass die Polizei ihn im Juli 1942 bei der Razzia des Vél d'Hiv festgenommen hatte. Mathilde und Jean-Robert haben auch einen Sohn, Christian, geboren 1944, und eine Tochter, Geneviève, geboren 1948. Mathilde lässt ihre Eltern 1948 nach Paris kommen.

Geneviève Dulau, geborene Gosset, hat dem Mémorial de la Shoah Anfang Januar 2019 gelbe Sterne ihrer Mutter (Foto) gespendet, die nie getragen wurden.

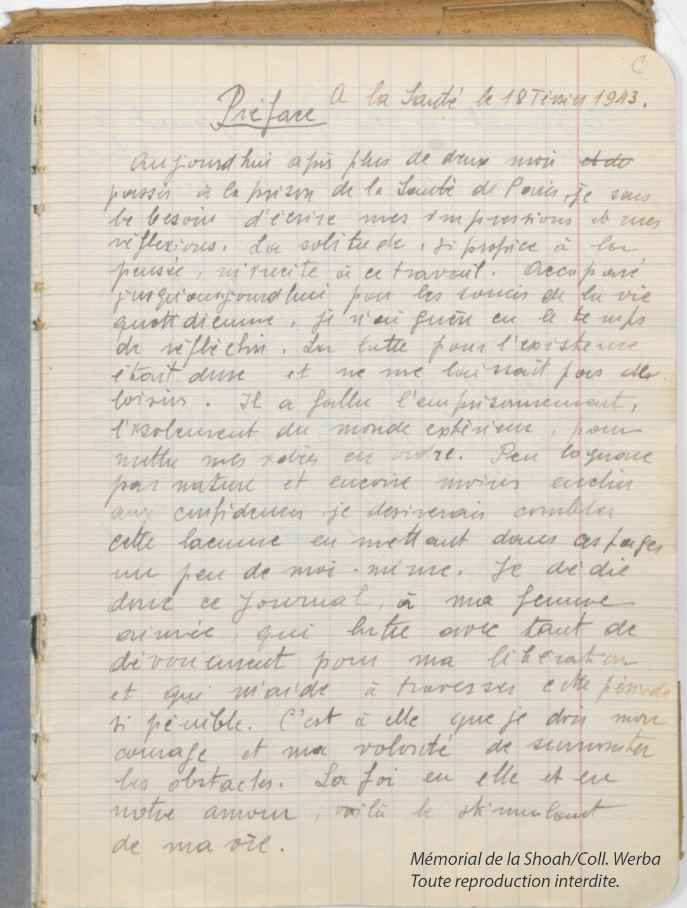

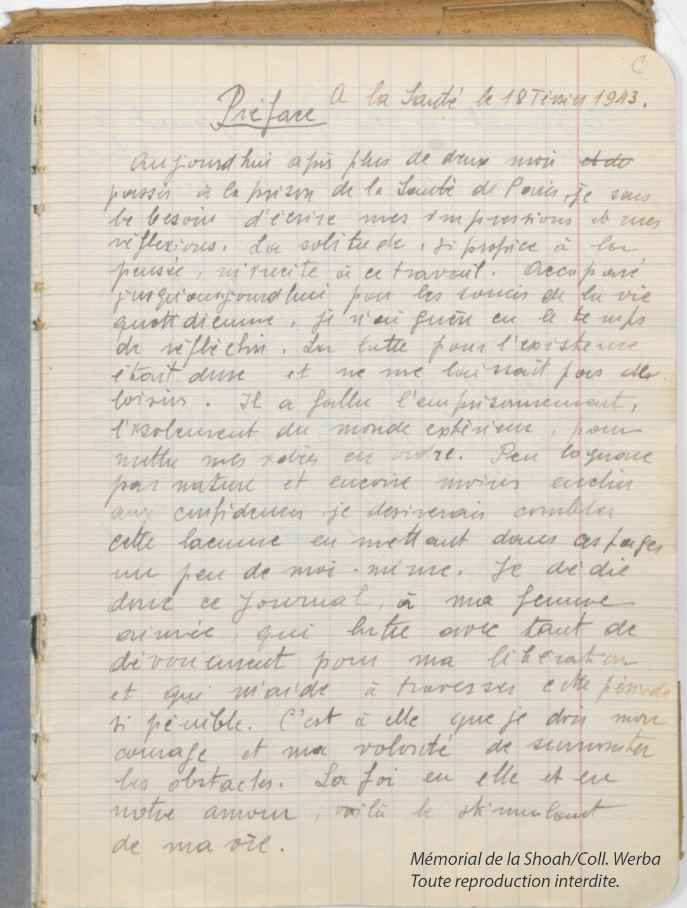

DAS TAGEBUCH VON HENRI BURG

Geboren 1909 in der Ukraine, Henri (Hersch) Burg studierte bis zum Alter von 16 Jahren an einer rabbinischen Schule. 1926, nachdem er das rumänische Abitur abgeschlossen hatte, kam er zu Frankreich um die Medizin zwei Jahre in Tours, dann nach Paris. Er wird Arzt. Er heiratet. Hélène Coiffard 1935. Beide wohnen in der 26 rue Baudin in Argenteuil. Im Jahr 1936 besucht er seine Familie in Rumänien und bringt nach seiner Reise seine kleine Schwester zurück Malvina , der 15 Jahre alt ist in Frankreich. Er ist französisch eingebürgert im Jahr 1937. Er wurde 1937 Offizier der Reserve, 1939-1940 mobilisiert und nahm dann seinen Beruf wieder auf. Er erhält vom Rat der Ärztekammer von Seine-et-Oise die Erlaubnis, Medizin zu praktizieren. In den Jahren 1941-1942 pflegte er kommunistische Widerstandskämpfer und veranstaltete Treffen von Widerstandskämpfern. Verdächtigt Widerstand, er wird verhaftet und interniert in Colombes dann bei der Gefängnis des Gesundheitswesens. Er hält ein Tagebuch während dieser Zeit. Einige Monate später entlassen, nimmt er seine Tätigkeit unter dem Versteck wieder auf. 1945 nimmt er seine gesetzliche Ausübung der ärztlichen Tätigkeit Allgemeinist in Argenteuil. Er ist auch Stadtrat der Gemeinde. Er starb einige Monate vor seiner Pensionierung bei einem Autounfall in der Normandie.

Geboren 1909 in der Ukraine, Henri (Hersch) Burg studierte bis zum Alter von 16 Jahren an einer rabbinischen Schule. 1926, nachdem er das rumänische Abitur abgeschlossen hatte, kam er zu Frankreich um die Medizin zwei Jahre in Tours, dann nach Paris. Er wird Arzt. Er heiratet. Hélène Coiffard 1935. Beide wohnen in der 26 rue Baudin in Argenteuil. Im Jahr 1936 besucht er seine Familie in Rumänien und bringt nach seiner Reise seine kleine Schwester zurück Malvina , der 15 Jahre alt ist in Frankreich. Er ist französisch eingebürgert im Jahr 1937. Er wurde 1937 Offizier der Reserve, 1939-1940 mobilisiert und nahm dann seinen Beruf wieder auf. Er erhält vom Rat der Ärztekammer von Seine-et-Oise die Erlaubnis, Medizin zu praktizieren. In den Jahren 1941-1942 pflegte er kommunistische Widerstandskämpfer und veranstaltete Treffen von Widerstandskämpfern. Verdächtigt Widerstand, er wird verhaftet und interniert in Colombes dann bei der Gefängnis des Gesundheitswesens. Er hält ein Tagebuch während dieser Zeit. Einige Monate später entlassen, nimmt er seine Tätigkeit unter dem Versteck wieder auf. 1945 nimmt er seine gesetzliche Ausübung der ärztlichen Tätigkeit Allgemeinist in Argenteuil. Er ist auch Stadtrat der Gemeinde. Er starb einige Monate vor seiner Pensionierung bei einem Autounfall in der Normandie.

Ende November 2018 ermöglichte Françoise Werba, eine der Töchter von Henri und Hélène Burg, dem Mémorial de la Shoah, die Zeitung ihres Vaters während seiner Inhaftierung zu digitalisieren.

Vorwort der von Henri Burg geführten Zeitung

Im Gesundheitswesen am 18. Februar 1943

Vorwort

Heute, nach mehr als zwei Monaten im Pariser Gesundheitsgefängnis, spüre ich das Bedürfnis, meine Eindrücke und Überlegungen aufzuschreiben. Die Einsamkeit, so förderlich für das Denken, lädt mich zu dieser Arbeit ein. Bis heute von den Sorgen des Alltags beschäftigt, hatte ich kaum Zeit zum Nachdenken. Der Kampf ums Dasein war hart und ließ mir keine Freizeit. Es bedurfte der Gefangenschaft und der Isolation von der Außenwelt, um meine Ideen in Ordnung zu bringen. Ich bin von Natur aus wenig gesprächig und noch weniger zu Vertrauten neigend. Ich möchte diese Lücke schließen, indem ich auf diesen Seiten ein wenig von mir selbst erzähle. Deshalb widme ich diese Zeitung meiner geliebten Frau, die mit so viel Hingabe für meine Befreiung kämpft und mir hilft, diese so schmerzhafte Zeit zu überstehen. Ihr verdanke ich meinen Mut und meine Bereitschaft, die Hindernisse zu überwinden. Der Glaube an sie und an unsere Liebe ist der Antrieb meines Lebens.

Die Zeitung wird nicht nur der tägliche Bericht über meinen Aufenthalt im Gesundheitswesen sein. Dort findet man auch Rückblicke auf meine Vergangenheit, die Bilanz meines Lebens. Und schließlich werde ich darin meine Gedanken und meine Gefühle über die Menschen, die mir wichtig sind, und auch über die Menschen um mich herum notieren.

Könnte ich meinen Charakter durch das Studium meiner vergangenen Tätigkeit und meiner Reaktionen auf Ereignisse und Menschen kristallisieren?

Dies wird in der Tat mein Wunsch sein, um meinem Leben dann einen Zweck zu geben.

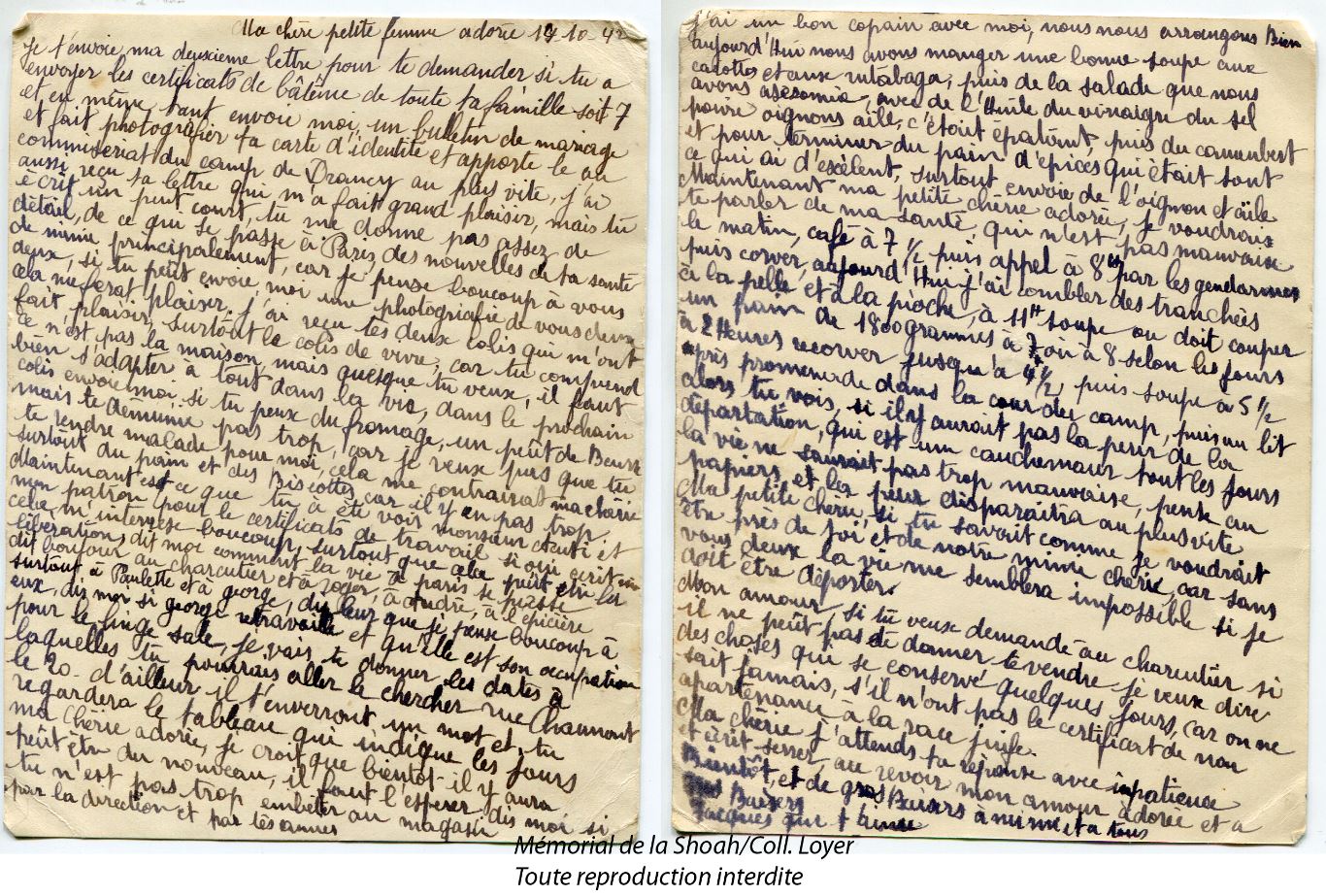

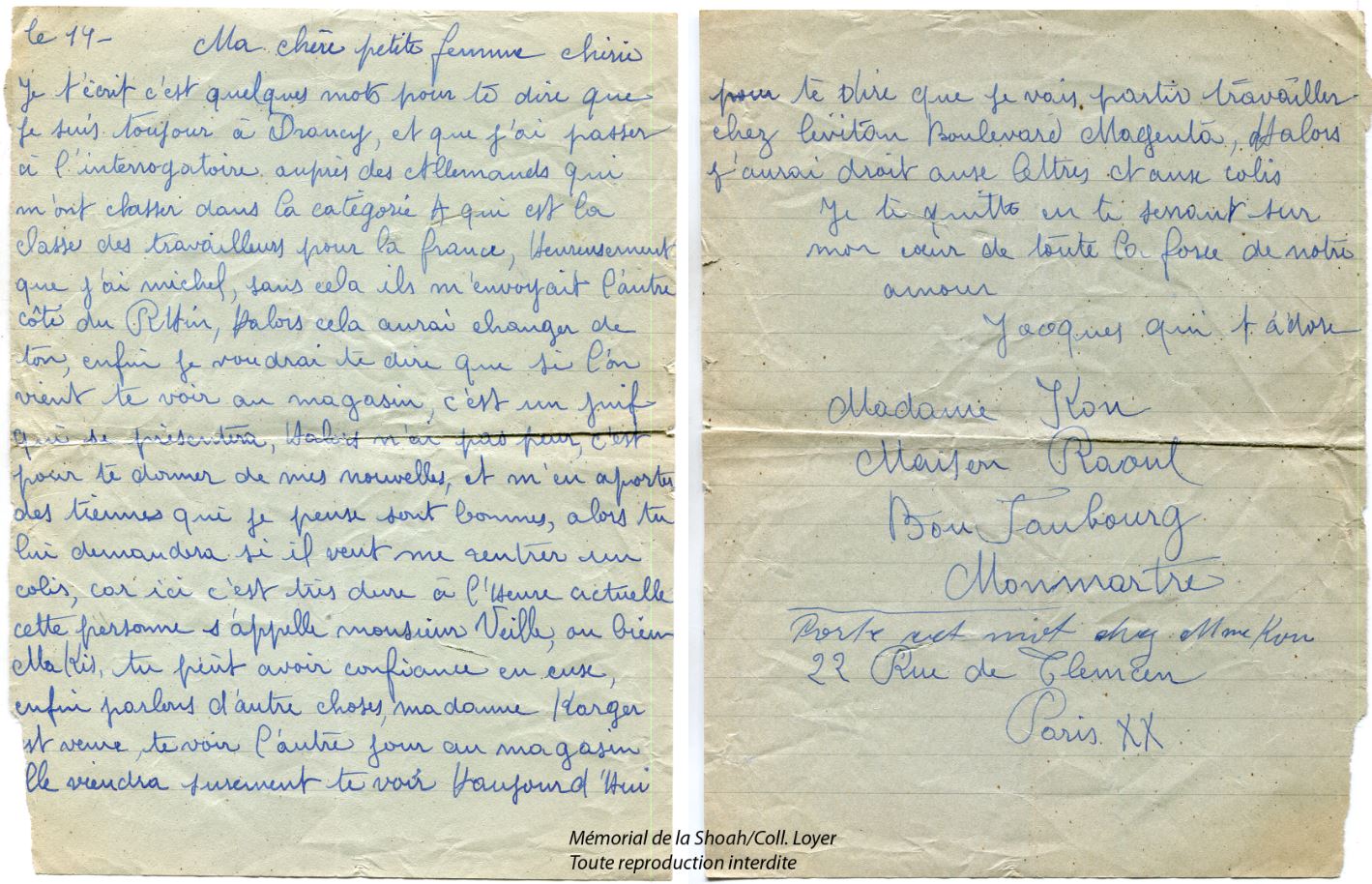

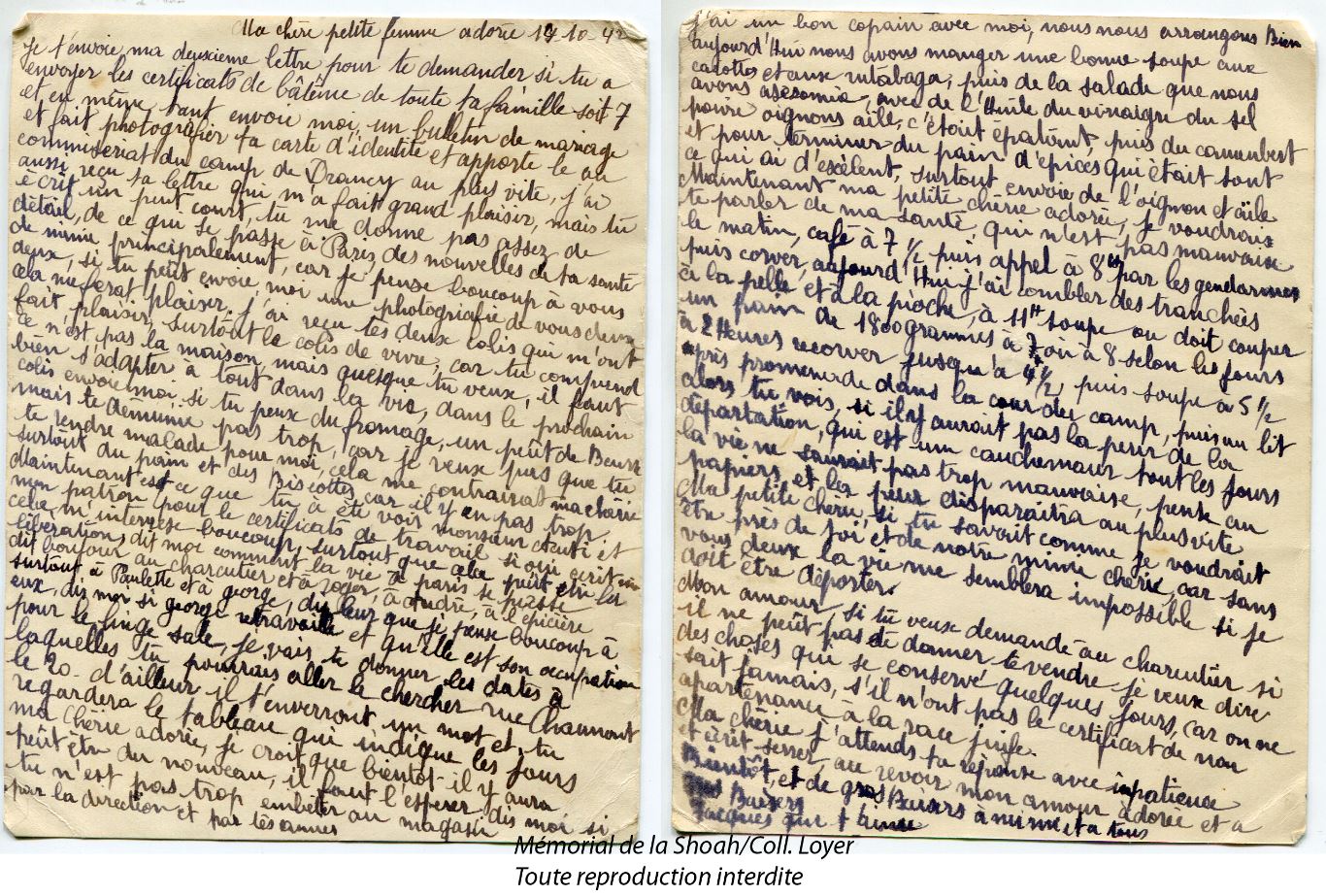

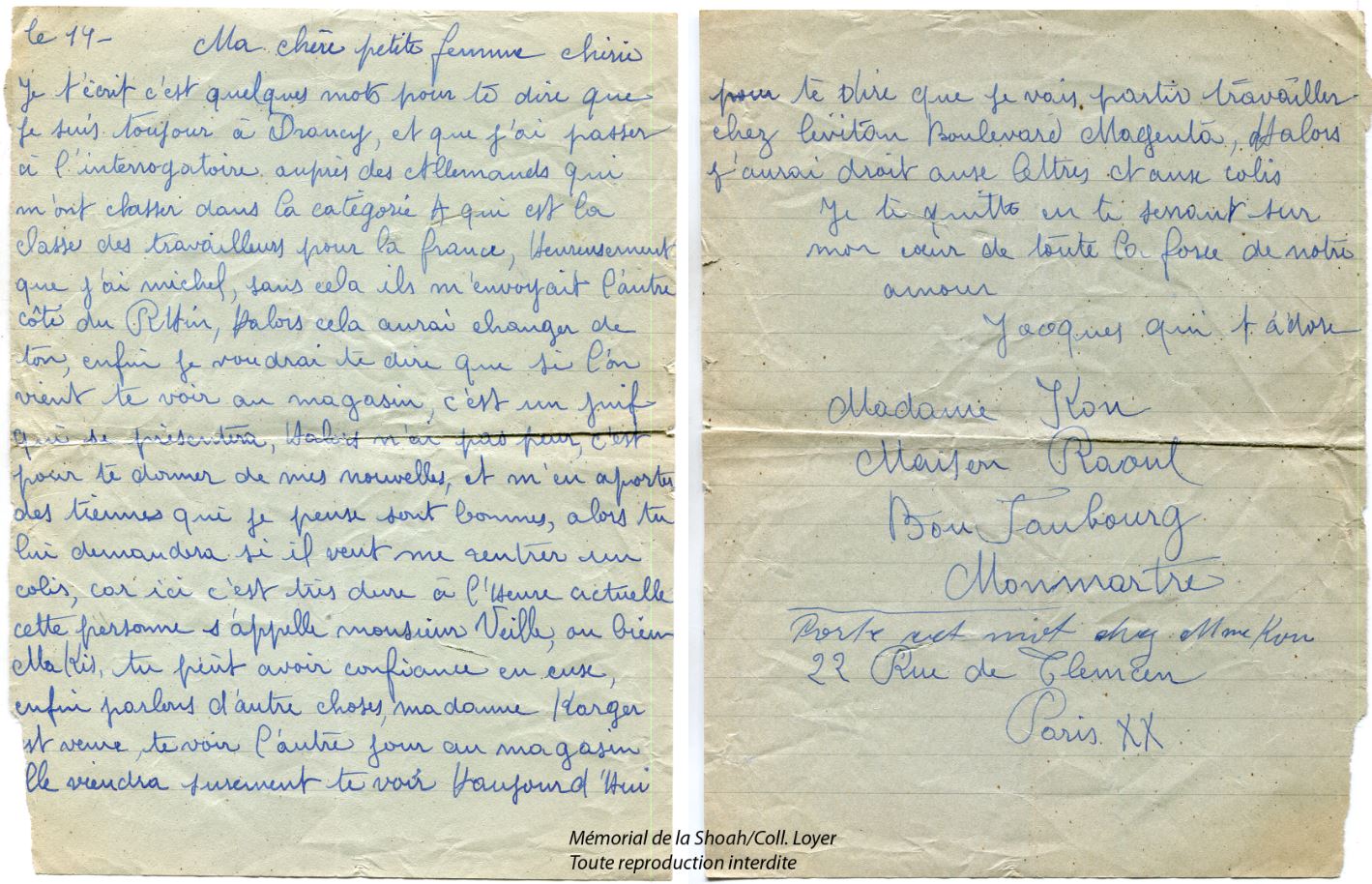

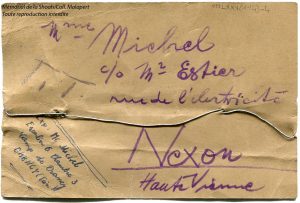

Die Briefe von Isaac Kon

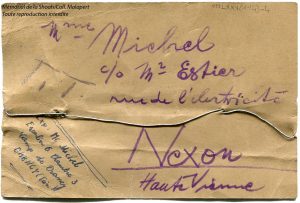

Geboren am 22. Februar 1912 in Paris, ist Isaac (Jacques) Kon der Sohn von Faivel und Bluma Kon, die beide bei der Razzia des Vél d'Hiv verhaftet und vom Konvoi Nr. 9 deportiert wurden. Isaac ist ein Metallarbeiter, er ist mit Lucienne verheiratet, einer nicht-jüdischen Französin, mit der er einen Sohn hat, Michel, geboren am 18. September 1935. Isaac wird verhaftet und zunächst in Drancy, dann in Beaune-la-Rolande interniert. Anschließend wurde er nach Saint-Péravy-la-Colombe (Loiret) versetzt, wo er auf Bauernhöfen arbeitete, bevor er erneut in Drancy interniert wurde. Schließlich wird er am 20. November 1943 mit dem Konvoi Nr. 62 nach Auschwitz deportiert. Von der Deportation kehrt er nicht zurück. Während seiner Internierung in Frankreich konnte Isaac seiner Frau zahlreiche Briefe zukommen lassen. Sein Enkel Nicolas Loyer hat dem Mémorial im Mai 2018 125 von Isaac geschriebene Korrespondenzen ausgeliehen, damit die Institution qualitativ hochwertige Kopien anfertigen und aufbewahren kann.

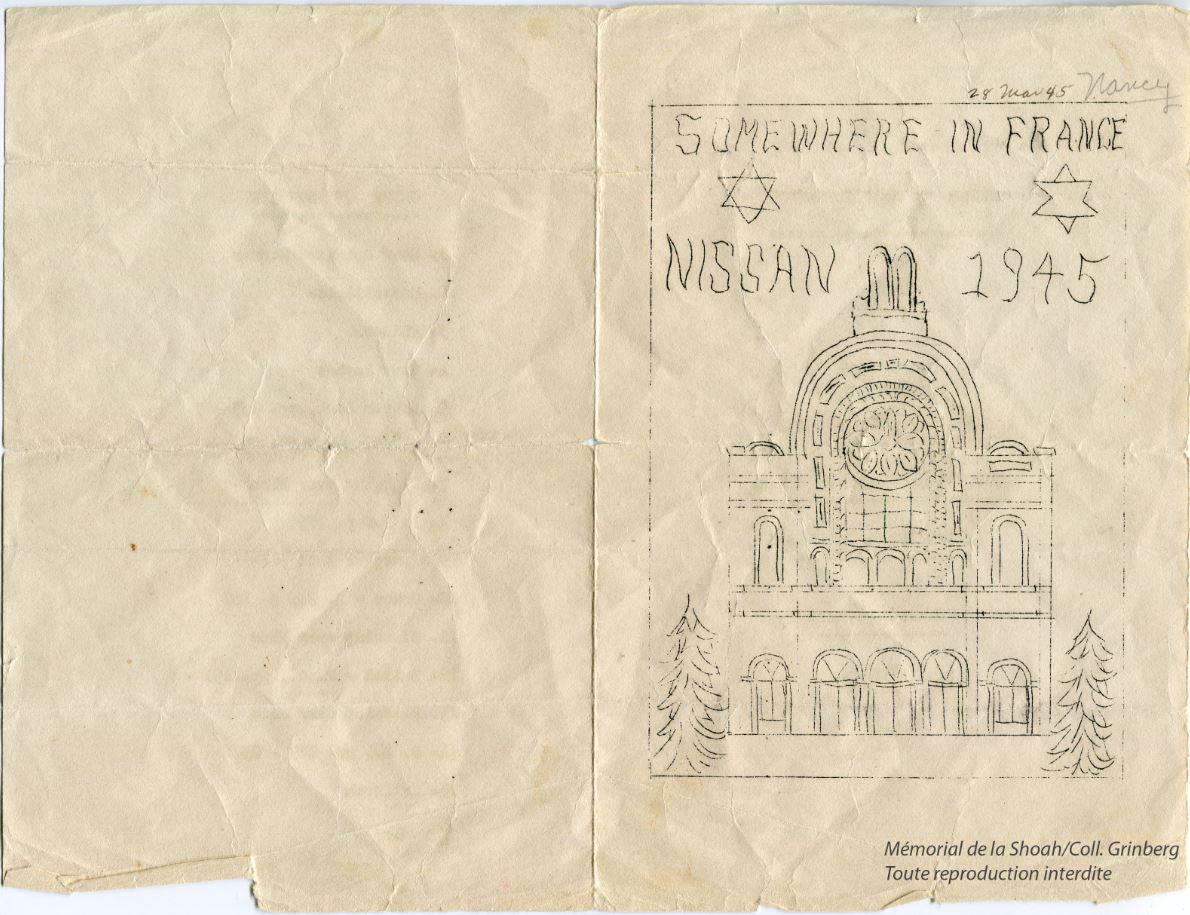

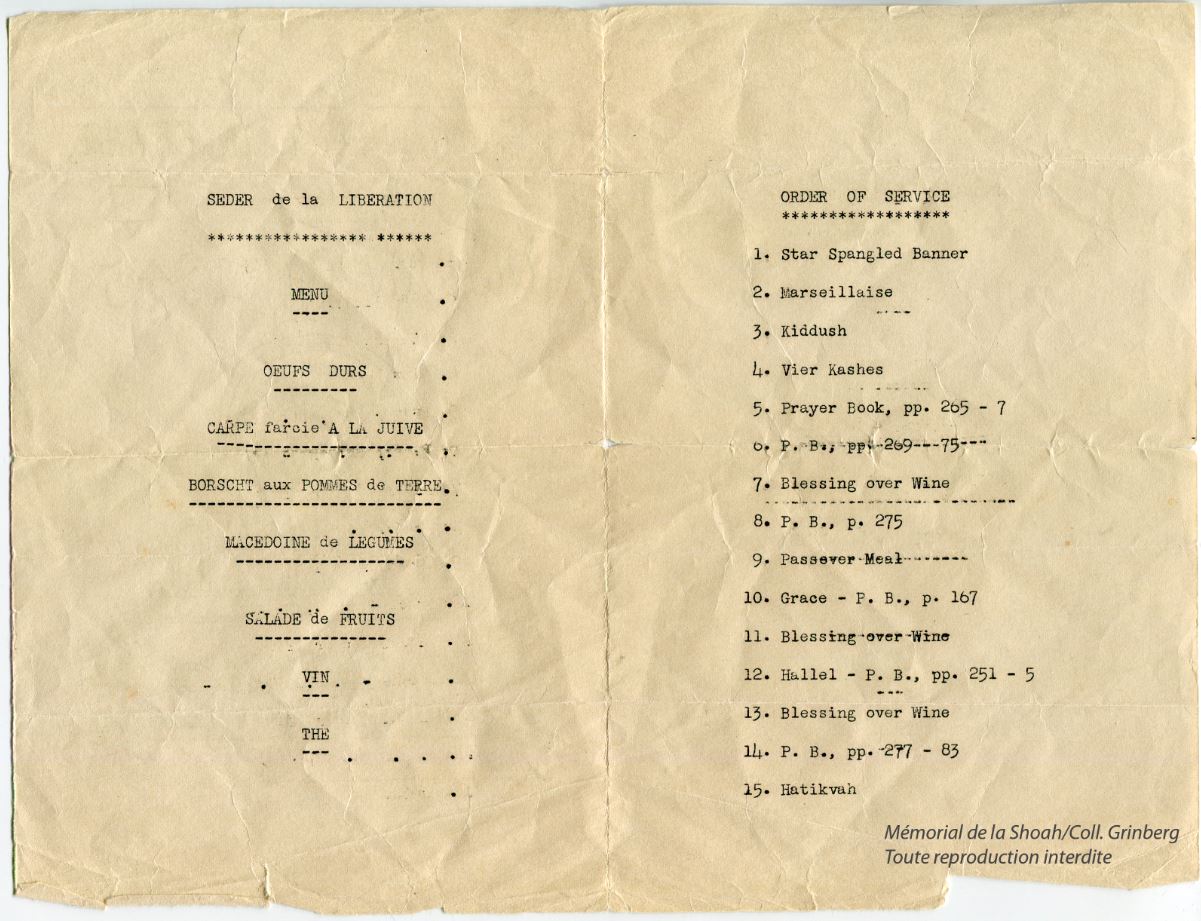

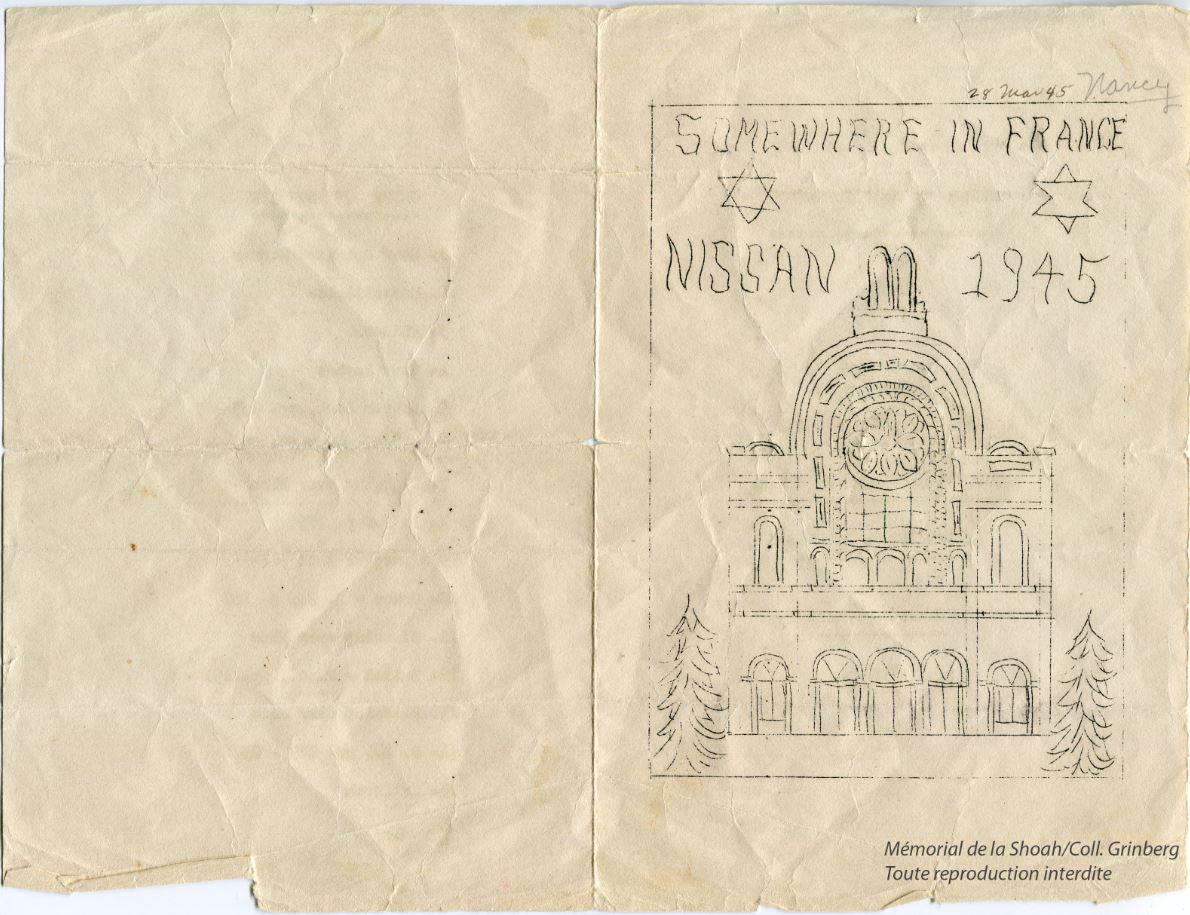

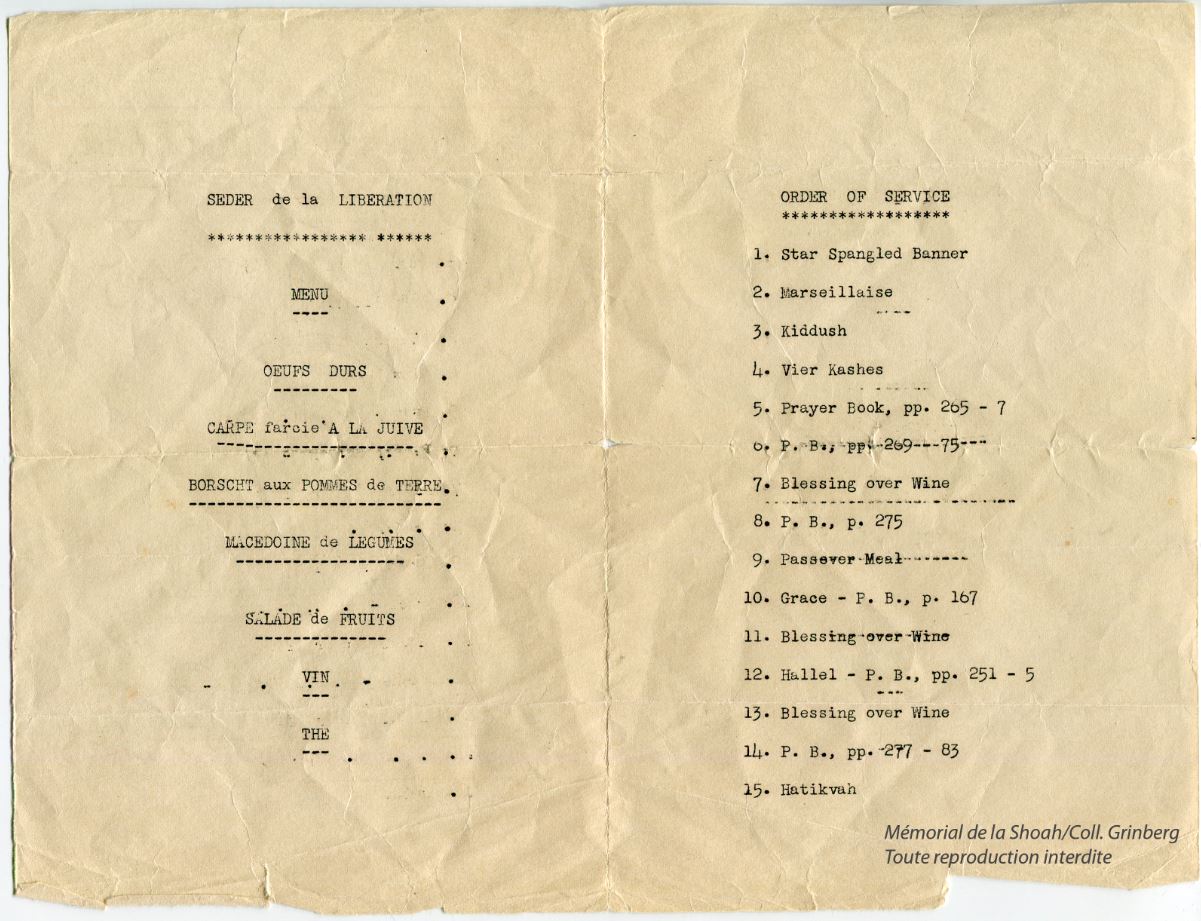

Rudolph Grinberg

Rudolph Grinberg wurde 1922 in Philadelphia, Pennsylvania, geboren. Seine Eltern flohen Anfang des 20. Jahrhunderts aus Rumänien. Während des Krieges war er in der US-Armee, innerhalb der Einheit "Signal Corps". Am Ende des Krieges war er in Frankreich stationiert. Er nahm im März 1945 am Seder teil, wie das Dokument zeigt, das seine Tochter Michèle Grinberg am 20. März 2018 dem Shoah-Memorial übergab.

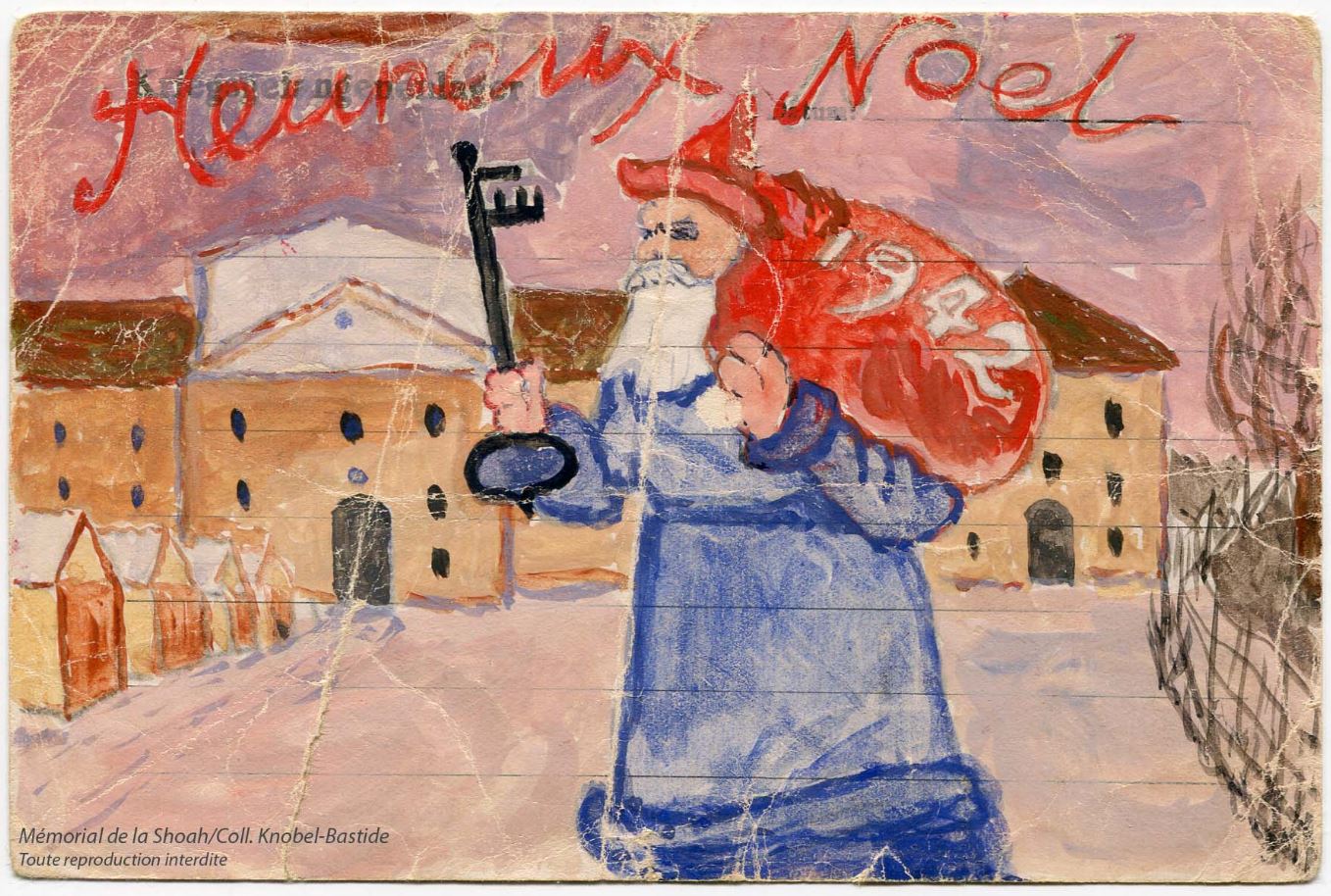

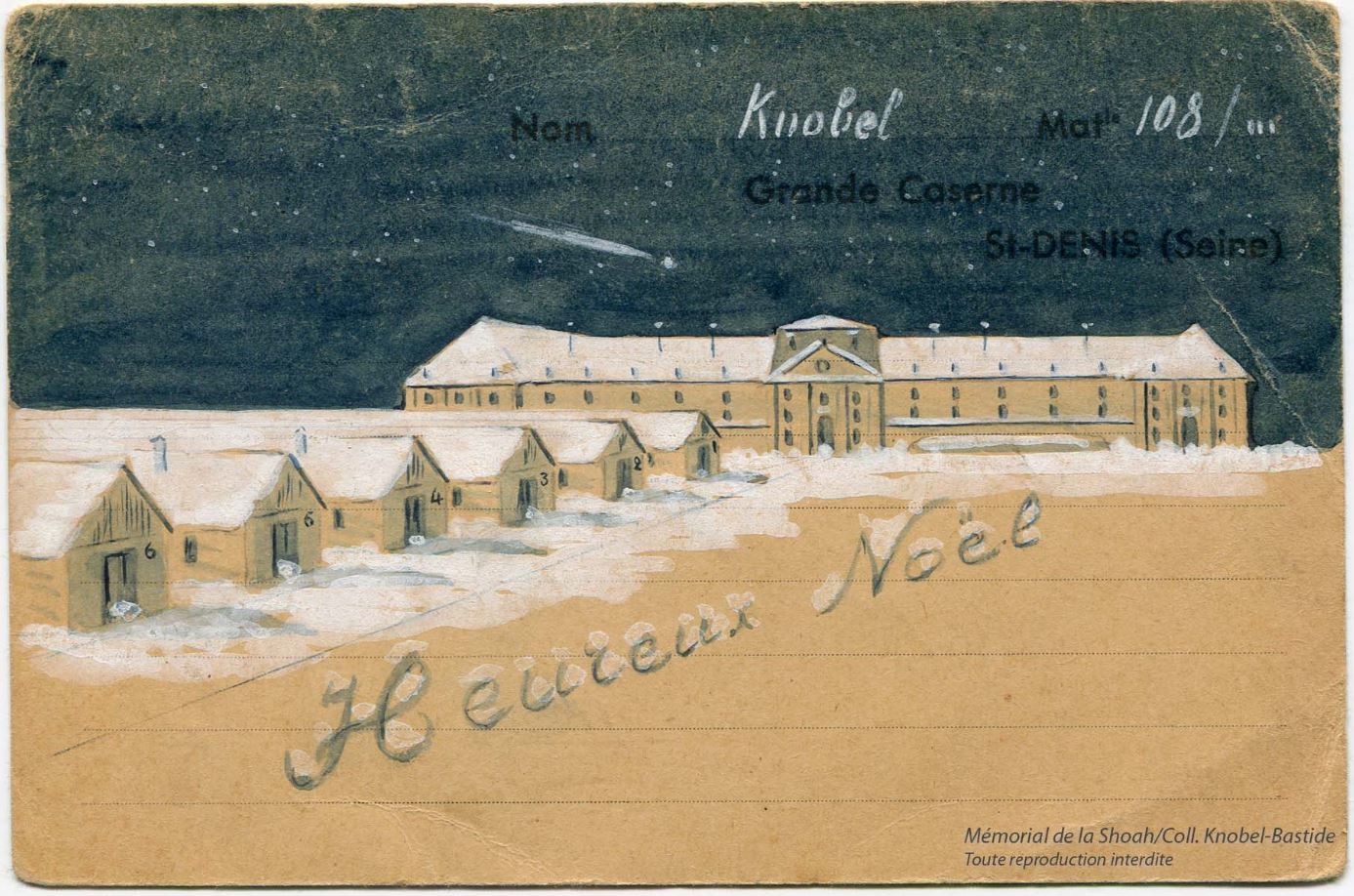

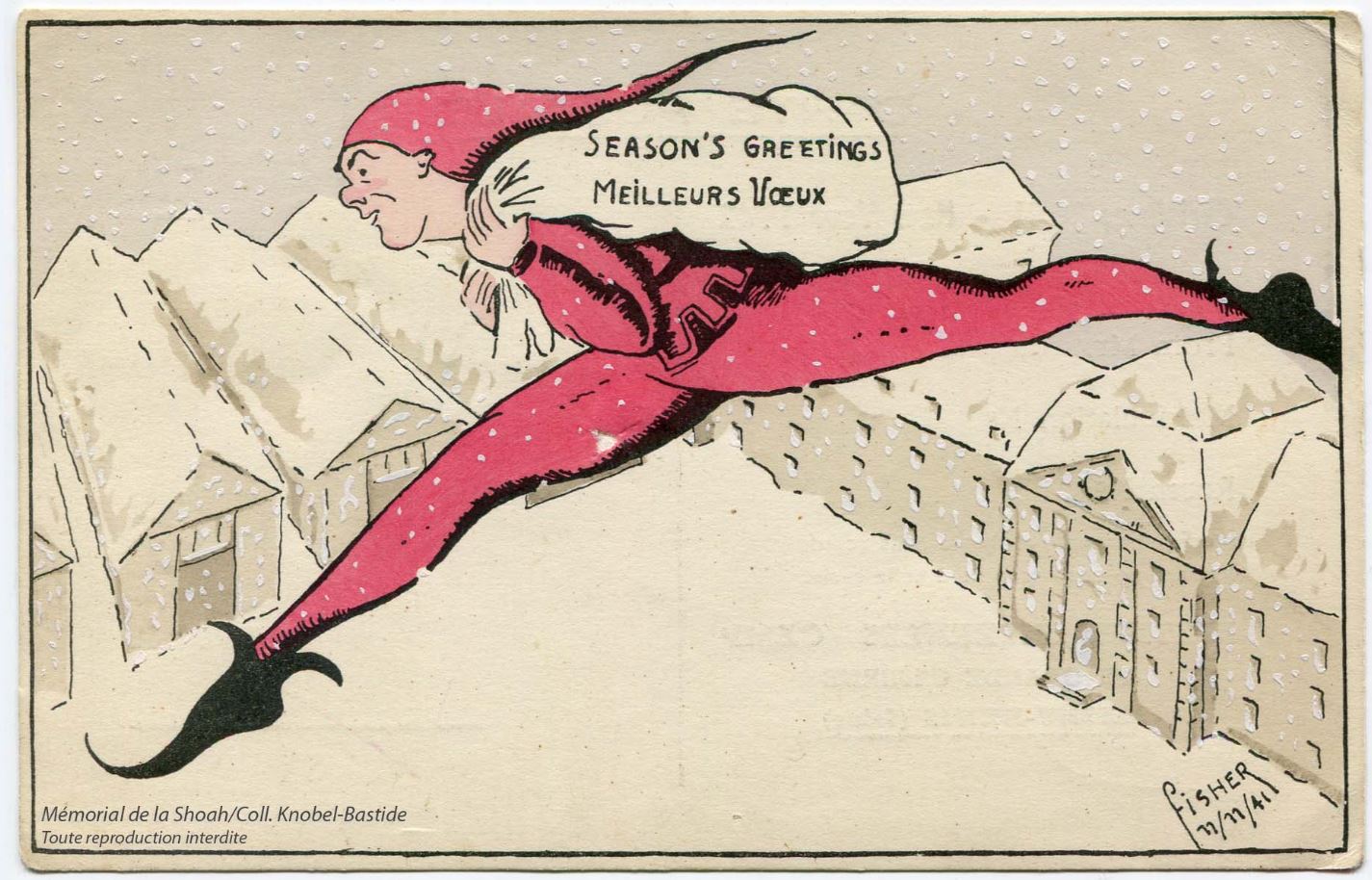

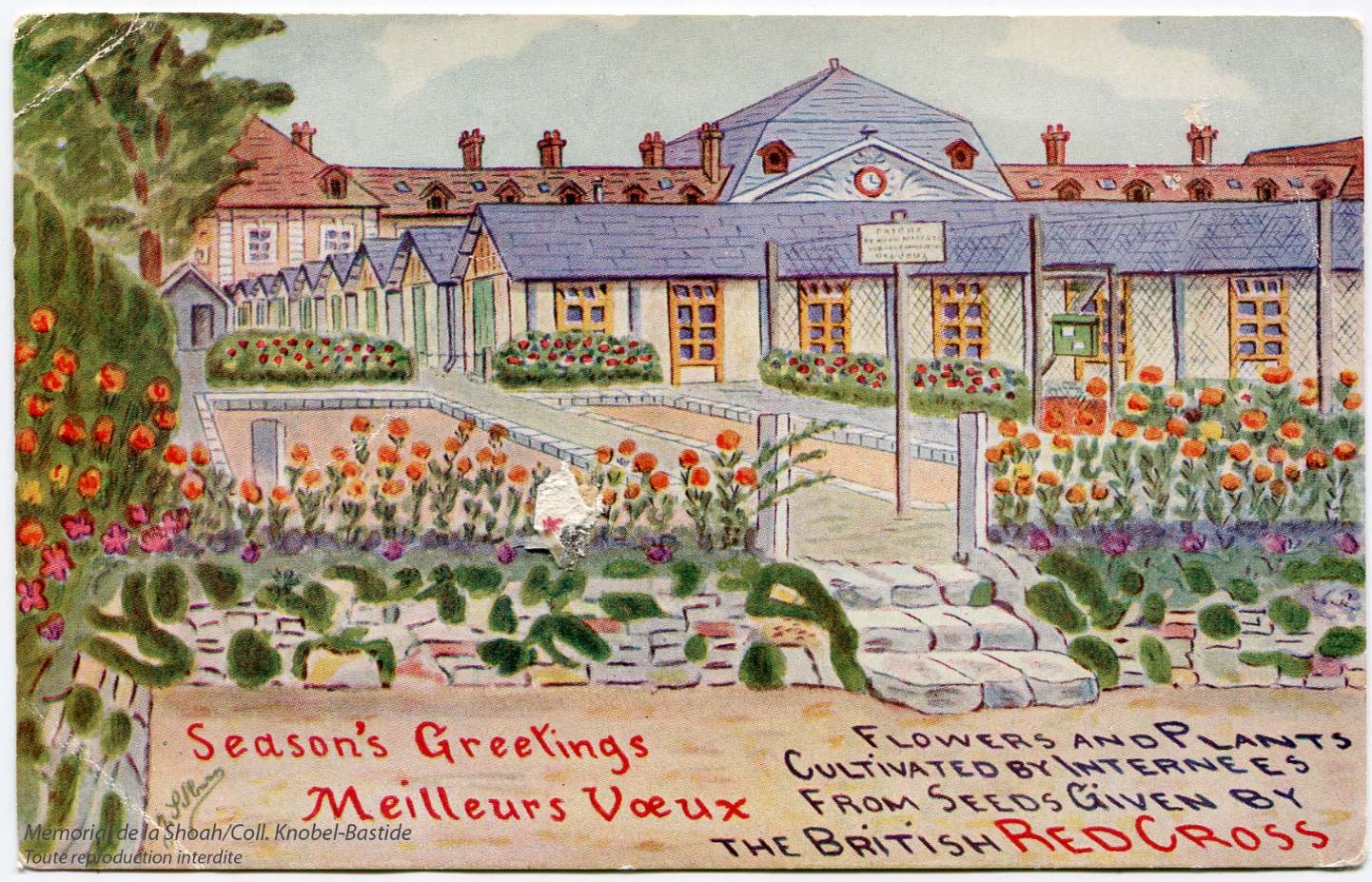

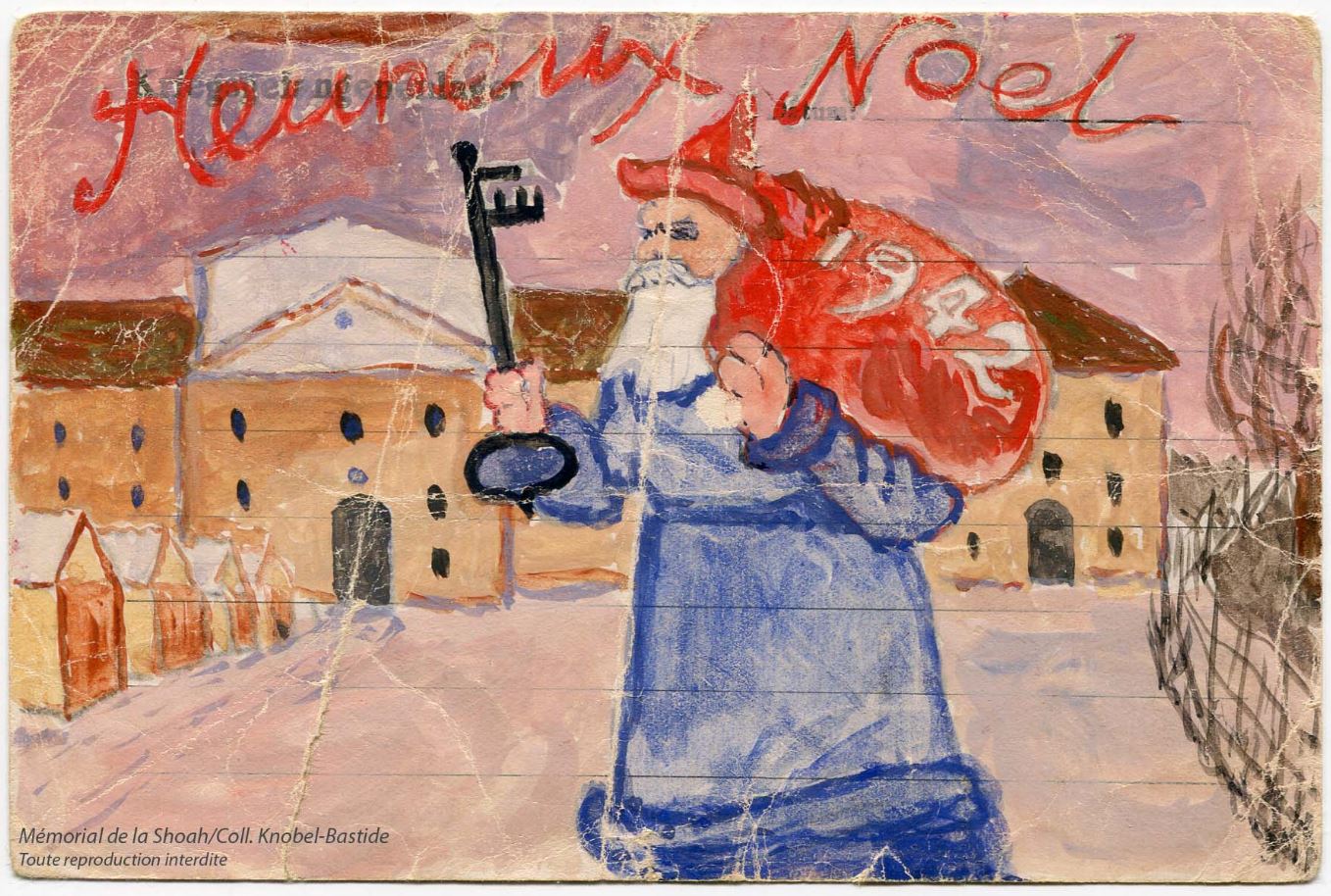

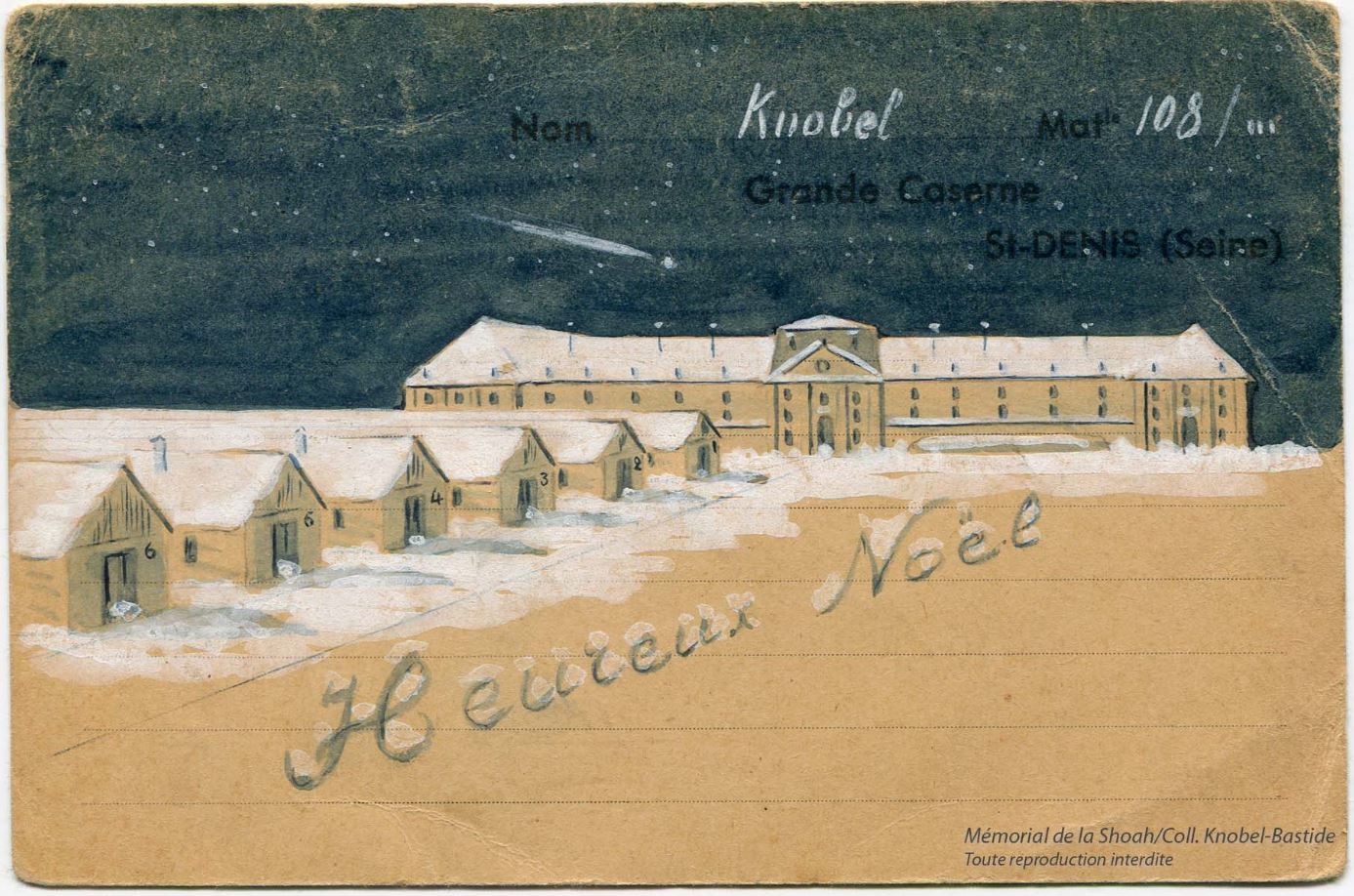

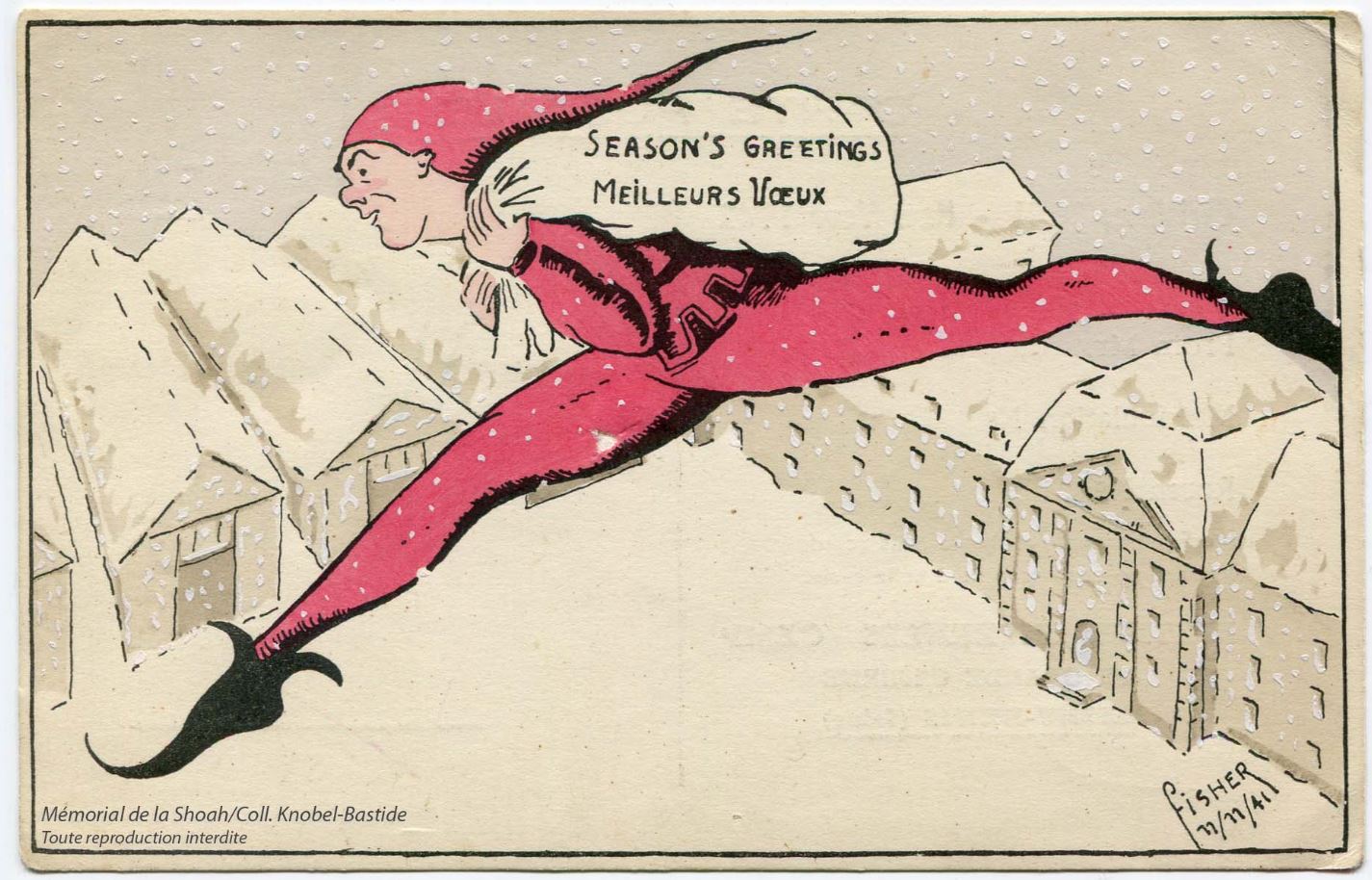

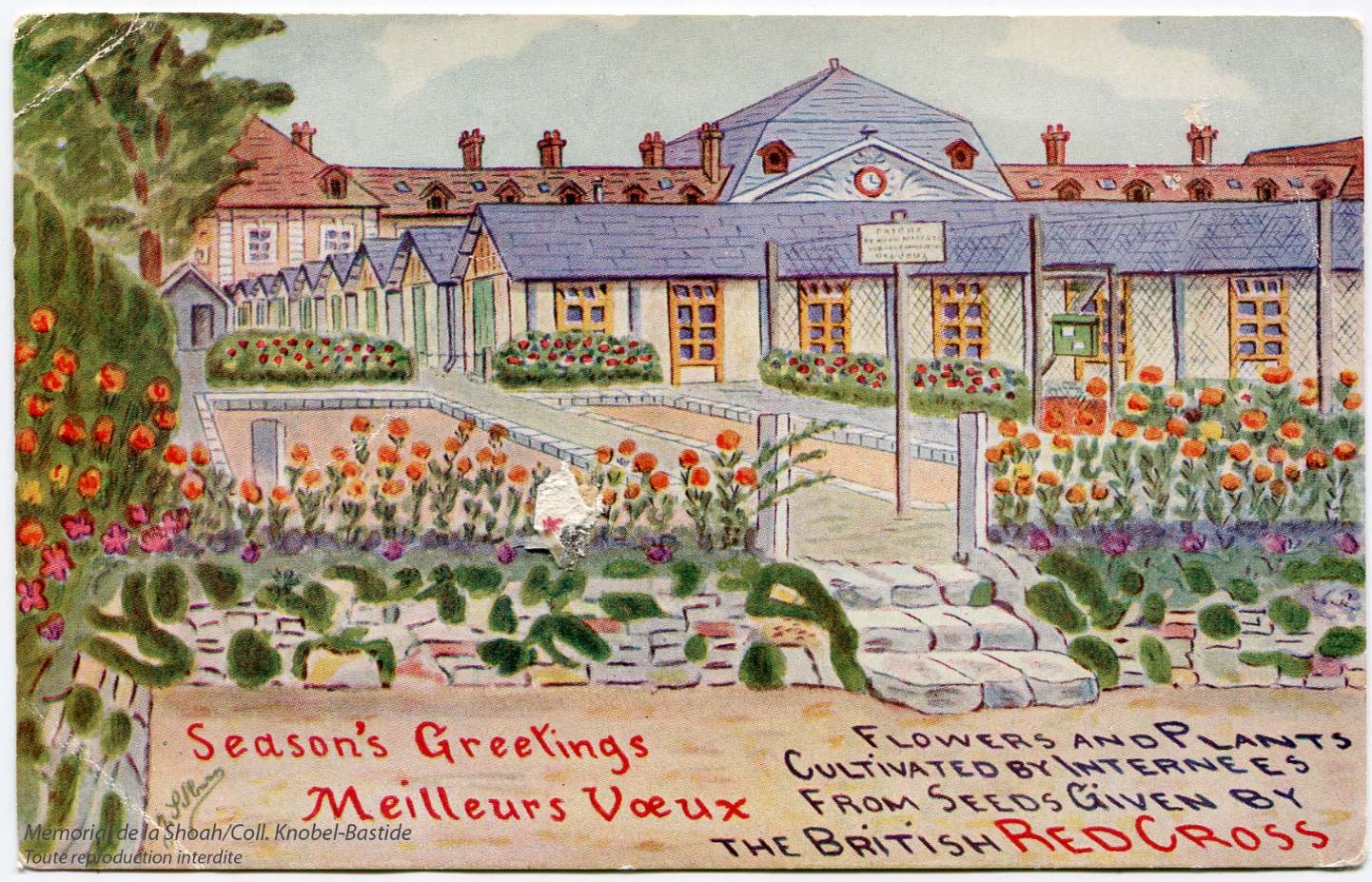

Die illustrierten Karten von Jacob Knobel

Jacob Knobel und Rifka Sachs wurden 1905 in Polen geboren. Sie trafen sich in Warschau und wurden um 1930 von ihren Eltern nach Palästina geschickt, um dem Antisemitismus zu entkommen. Sie heirateten 1937 in Haifa und wurden britische Staatsbürger. 1937 reisten sie nach Paris, um die Weltausstellung zu besuchen. Sie ließen sich dort nieder; ihr Sohn Bernard wurde am 20. Juni 1940 geboren.

Die Familie wurde am 5. Dezember 1940 verhaftet.

Rifka und Bernard wurden bis zum 7. Februar 1941 in der Festung Vauban in Besançon interniert, wo sie und andere britische Untertanen freigelassen wurden. Sie wurden im Januar 1944 erneut verhaftet und in Drancy und dann in Vittel interniert.

Was Jacob betrifft, so wurde er nach seiner Verhaftung im Dezember 1940 bis Ende 1940 in der Festung von Romainville interniert, dann vom 30. Dezember 1940 bis zum 25. Juli 1941 in Drancy und schließlich wegen seiner britischen Staatsbürgerschaft in der Kaserne Saint-Denis bis zur Befreiung im August 1944.

Im November 2017 übergaben Bernard Knobel und seine Ehefrau Linda Knobel-Bastide dem Mémorial de la Shoah die Dokumente zur Internierung der Familie Knobel, darunter illustrierte Briefkarten, die Jacob seiner Frau und seinem Sohn aus der Kaserne von Saint-Denis geschickt hatte.

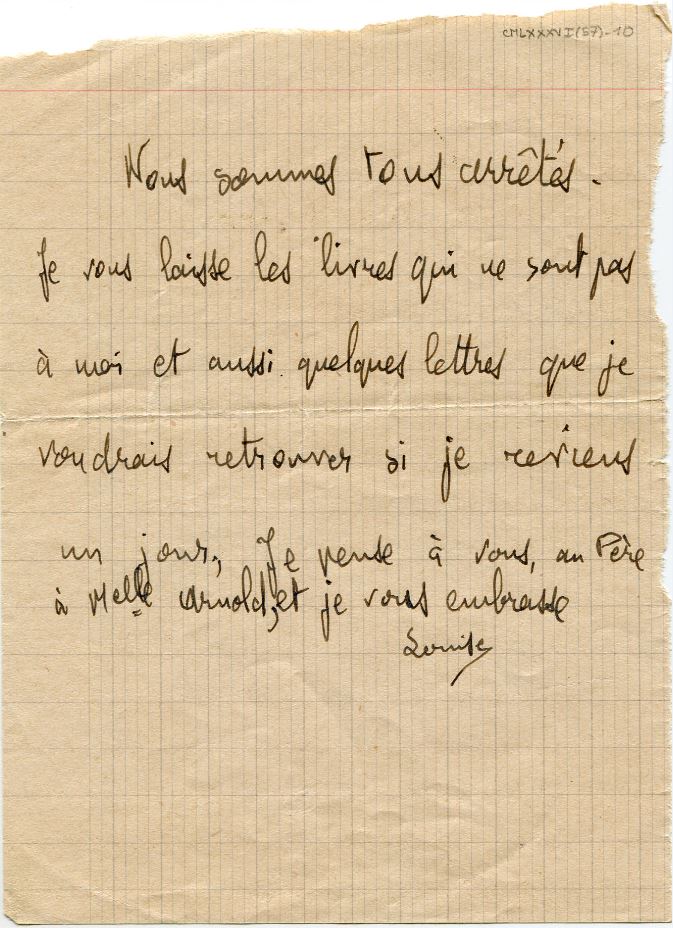

louise pikovsky

© Shoah-Gedenkstätte.

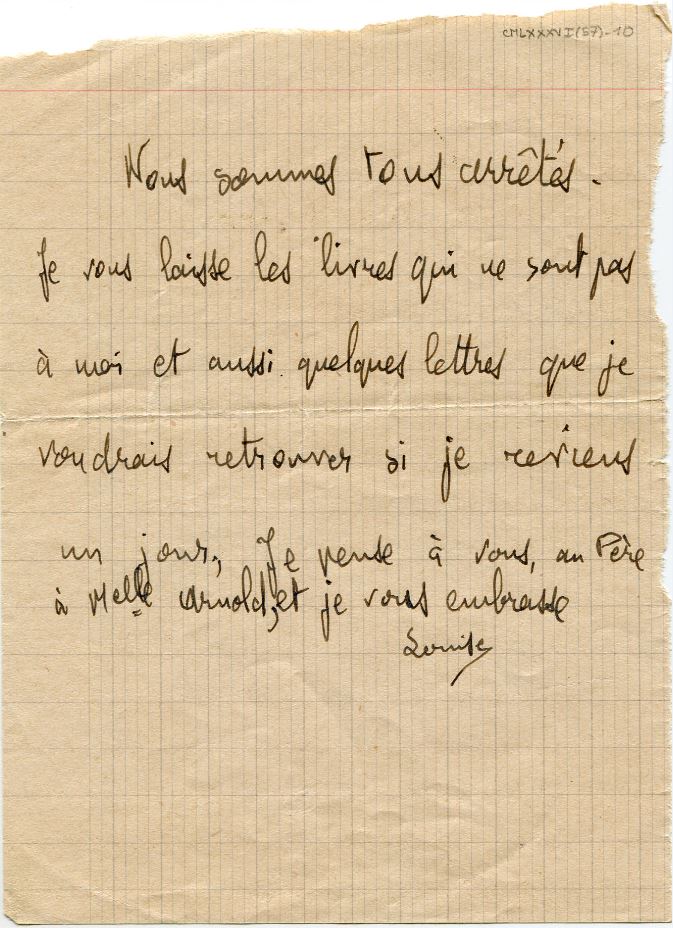

Am 22. Januar 1944 wurde Louise Pikovsky, eine Schülerin des Lycée La Fontaine in Paris, zusammen mit ihrer Familie verhaftet. Bevor sie ins Lager von Drancy verlegt wird, hinterlässt Louise bei ihrer Lehrerin, Mademoiselle Malingrey, eine letzte Nachricht, um sie über ihre Abreise zu informieren und einige Bücher zu hinterlassen. Louise, ihre Eltern, ihr Bruder und ihre beiden Schwestern wurden am 3. Februar 1944 mit dem Konvoi Nr. 67 ohne Rückkehr deportiert.

Im Jahr 2010, während eines Umzugs in das Lycée La Fontaine, wurden Briefe und ein Foto von Louise in einem Schrank gefunden. Mit Hilfe einer Journalistin rekonstruiert eine Lehrerin der Schule die Geschichte von Louise. Am 3. März 2017 wurden alle Dokumente im Einvernehmen mit dem Gymnasium an die Gedenkstätte der Shoah übergeben, um deren Aufbewahrung zu gewährleisten.

Entdecken Sie das Webdoc von Stéphanie Trouillard, France24.

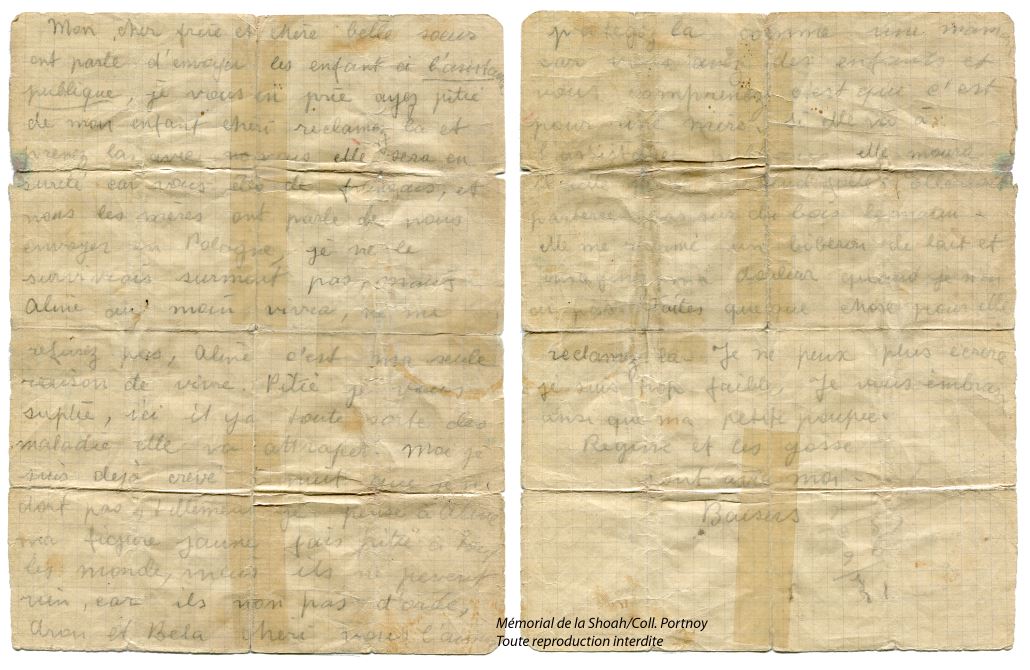

Der Brief von Liba

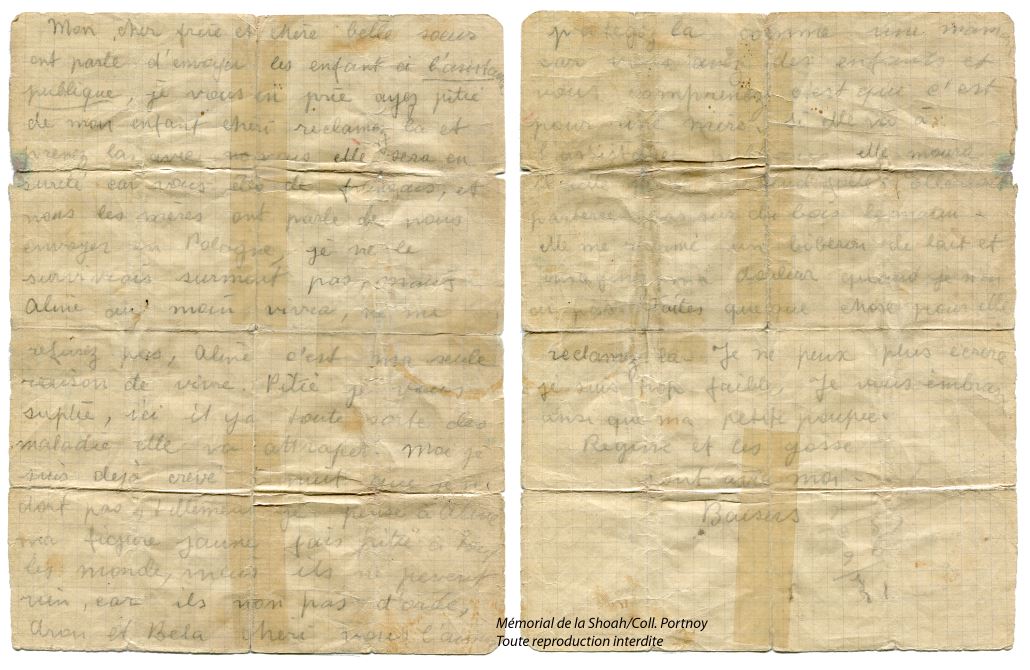

Abram Korenbajzer und Liba Korenbajzer, geborene Sztejnfeld, sind die Eltern von Aline Korenbajzer, geboren am 31. August 1939.

Liba und Aline wurden am 16. Juli 1942 verhaftet. Sie werden im Vélodrome d'Hiver mit der Schwester von Liba, Rywka (Régine) Knop, und ihren Söhnen Maurice und Simon interniert. Im Vél d'Hiv schreibt Liba einen Brief an seinen Bruder Aron, in dem er ihn bittet, Aline abzuholen.

Liba und Aline wurden in Beaune-la-Rolande interniert, nach Drancy gebracht und am 28. August 1942 mit dem Konvoi Nr. 25 nach Auschwitz deportiert.

Im September 2017 erlaubte Armand Portnoy, der Ehemann der Nichte von Liba Korenbajzer, dem Shoah-Memorial, den Brief von Liba zu digitalisieren, um das Andenken an diese Familie zu bewahren.

Transkription des Briefes von Liba Korenbajzer:

Mein lieber Bruder und meine liebe Schwägerin.

Wir sprechen darüber, die Kinder an das öffentliche Hilfswerk zu schicken. Bitte haben Sie Mitleid mit meinem lieben Kind, fordern Sie es ein und nehmen Sie es mit sich - es wird sicher sein, denn ihr seid Franzosen, und wir Mütter reden davon, uns nach Polen zu schicken. Ich werde es sicherlich nicht überleben, aber Aline wird wenigstens leben. Weigere dich nicht, Aline, das ist mein einziger Grund zu leben. Bitte, ich flehe Sie an, hier gibt es alle möglichen Krankheiten, die sie bekommen wird. Ich bin schon erschöpft, seit fünf Nächten schlaflos, weil ich so oft an Aline denke. Meine gelbe Gestalt tut allen leid, aber sie können nichts tun, weil sie keine Ordnung haben. Aron und Bella, ihr liebt sie, beschützt sie wie eine Mutter, denn ihr habt Kinder und ihr versteht, was es für eine Mutter ist. Wenn sie zur Sozialhilfe geht, stirbt sie und dieser Gedanke macht mich verrückt. Sie schläft morgens auf dem Boden, nicht auf Holz, sie verlangt von mir eine Flasche Milch und stellt sich meinen Schmerz vor, wenn ich keine habe. Tu etwas für sie, befiehl es. Ich kann nicht mehr schreiben, ich bin zu schwach. Ich küsse dich und meine kleine Puppe.

Régine und die Kinder sind bei mir.

Küsse

Das Rezeptbuch von Georgette Bensaid

(Im Rahmen der #MuseumWeek2017)

Rezeptheft von Georgette Bensaid

Jules Bensaid wurde 1901 in Relizane (Algerien) geboren und seine Frau, Georgette Berrino, 1903 in Mascara (Algerien). Sie heirateten 1925, bevor sie 1927 nach Frankreich gingen. Sie ließen sich in Toulouse nieder, wo sie eine Bar in der Rue Denfert-Rochereau betrieben. Das Paar hatte drei Kinder: Reine, geboren 1925, Roger, geboren 1929 und Marc, geboren 1932.

Aufgrund der antijüdischen Gesetze wurde ihre Bar aryanisiert und an die Kellnerin verkauft. Parallel dazu erhält Jules "echte" gefälschte Papiere und beschließt, sich in Seysses zu verstecken. Aber im Dezember 1943, als die Eltern abwesend sind, werden zwei der Kinder, Reine und Roger, in der Bar verhaftet. Marc, der jüngere von ihnen, schafft es, sich zu retten. Kurz darauf wird auch Jules Bensaid auf Anzeige verklagt. Georgette, die in Seysses versteckt war, wird ebenfalls verhaftet, während Marc in der Schule ist.

Alle wurden deportiert: Jules mit dem Konvoi 73, die Kinder mit dem Konvoi 67 und Georgette mit einem Konvoi von Politikern. Nur Georgette überlebte. Sie wurde am 23. April 1945 in Ravensbrück freigelassen, wo sie zahlreiche Rezepte auf einem Notizbuch und auf fliegenden Blättern schrieb.

Marc blieb allein und wurde von einer Nachbarin, Germaine Combecave, bis zur Befreiung empfangen. Danach kehrte er zu seiner Familie nach Mascara in Algerien zurück, wo ihn später seine Mutter traf.

Dieses Dokument wurde in Toulouse im Rahmen der Nationalen Archivsammlung entdeckt, die das Mémorial in den großen Städten Frankreichs durchführt.

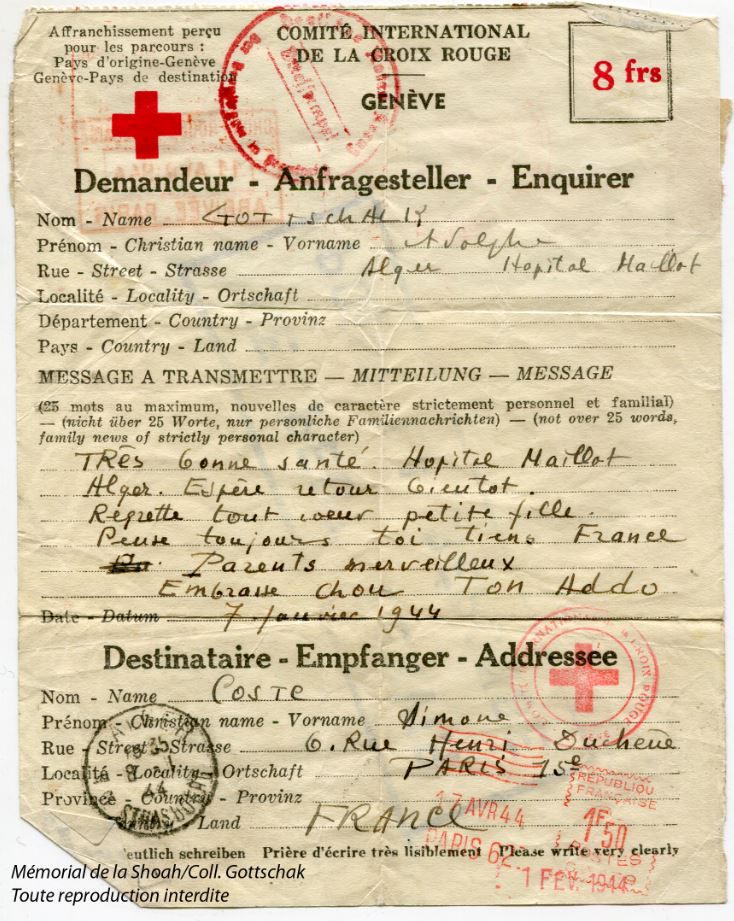

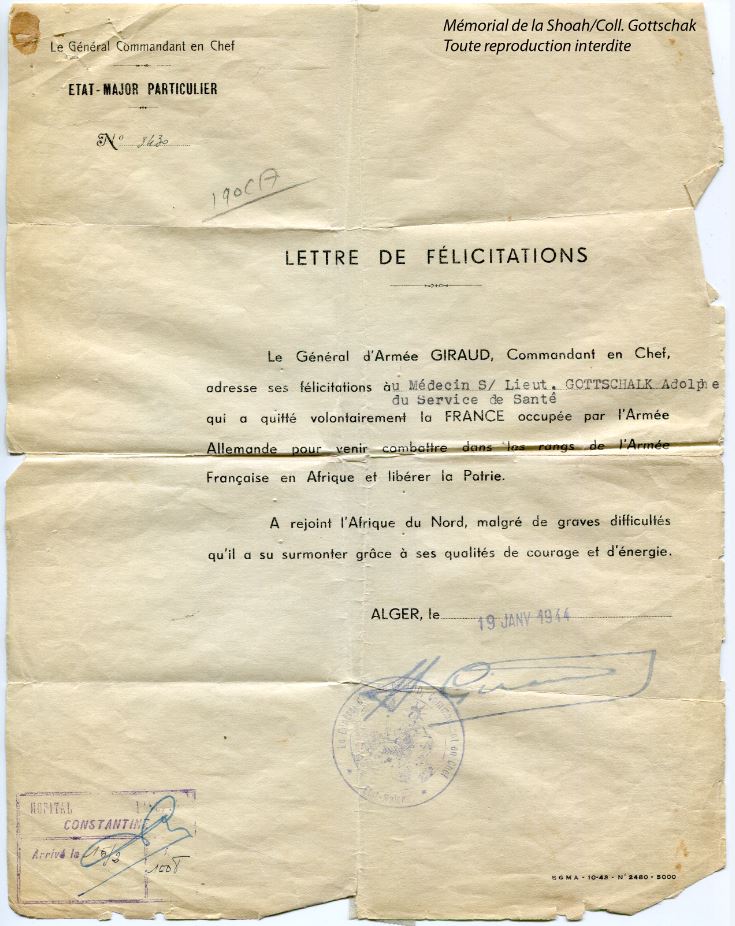

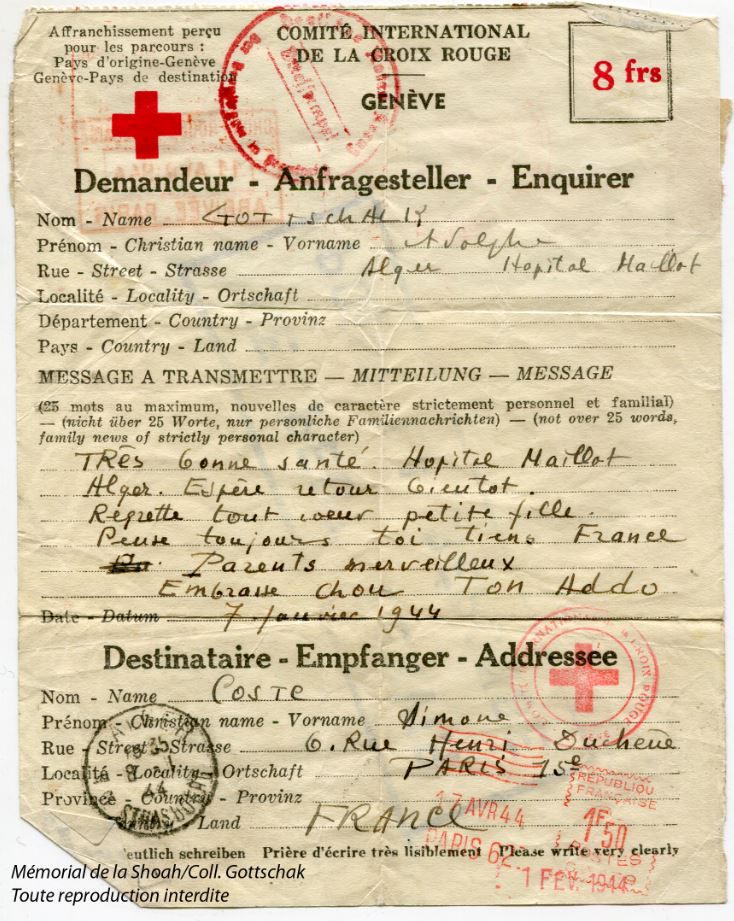

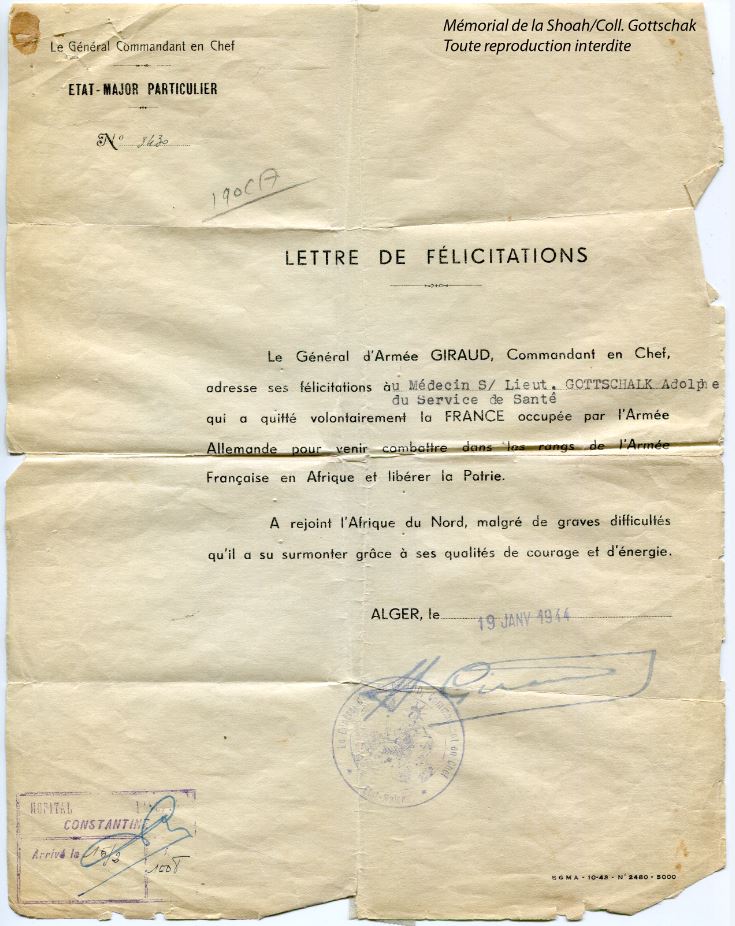

die Archive von Adolphe Gottschak

Adolphe Gottschak wurde am 26. August 1910 in Liepaja (Lettland) geboren. Er kam in den 1930er Jahren nach Frankreich, um in Paris Medizin zu studieren. Am 25. April 1936 heiratete er Simone Coste und erhielt einige Monate später die französische Staatsbürgerschaft. Er wurde am 26. Dezember 1937 als Soldat bei der 22. S.I.M. (Sektion für militärische Krankenpfleger) in die französische Armee eingezogen, dann zum Hilfsarzt und später zum Aspiranten ernannt.

Im September 1939 war er zum Zeitpunkt der Mobilmachung im Dienst. Im Dezember 1939 wurde er verwundet und in Rambouillet (Yvelines) hospitalisiert. Er wurde im September 1940 in Lectoure (Gers) demobilisiert. Als Militärarzt wurde er 1941 aus der französischen Armee ausgeschlossen, weil er Jude war.

Er ging in verschiedene Städte (Montluçon, Montpellier, Toulouse, Toulon, Nizza...), wo er eine Anstellung suchte und sich an der Fakultät einschreiben wollte. Er verwendet gefälschte Papiere auf den Namen von Adolphe Gonchat und erhält ein Katholizitätszertifikat.

Am 28. Oktober 1943 verließ er Frankreich über Spanien und wurde für zwei Monate im Lager von Lérida interniert. Er fährt dann nach Marokko, dann nach Algier. Er nimmt an der italienischen Kampagne teil, an der Landung im Süden, dann geht es wieder zurück bis nach Belfort und Besançon.

Er kehrt im Januar 1945 nach Paris zurück, wo er seine Frau wiederfindet. Am 23. Oktober 1945 wird er demobilisiert. Seine ganze Familie stirbt während der Shoah. Adolphe starb 2010.

Die Nichte von Adolphe Gottschak, Ronit Atlan, und ihr Ehemann, Jean-Louis Atlan, haben dem Mémorial de la Shoah kürzlich Dokumente übergeben, die ihren Werdegang beschreiben.

die Federhalter von Pithiviern

Im Jahr 2016 Roger Hanoune kaufte in einem Flohmarkt im 20. Arrondissement von Paris zwei Federhalter durchgeführt am Lager von Pithiviers. Herr Hanoune hat schließlich beschlossen, einen der beiden Federhalter dem Shoah-Memorial anzuvertrauen.

Auf diesem Gegenstand steht "An meine liebe Nichte Rosette, von deinem Onkel, der dich liebt und immer an dich denkt. Simon".

Auf dem zweiten Federhalter, der im Besitz von Herrn Hanoune blieb, ist die Inschrift fast gleich, nur der Vorname ändert sich. Diese Federhalter mussten im Lager Pithiviers von Isaac Schonberg (der später deportiert wird) für andere Internierte.

Claude Ungar, Freiwilliger im Memorial, hat einige Recherchen über den erwähnten Internierten Simon durchgeführt.

Federhalter: es könnte sich um Simon Szwimer, aus Drancy deportiert zu Auschwitz am 30. Mai 1944 durch den Konvoi Nr. 75.

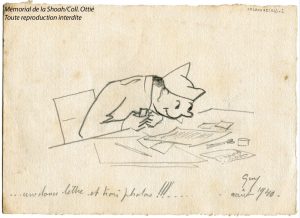

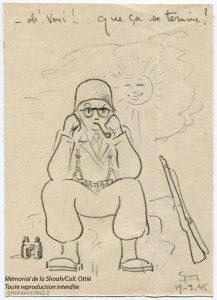

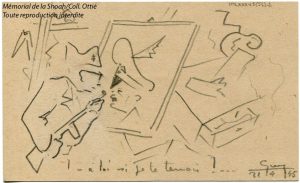

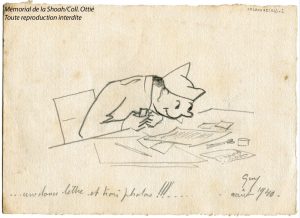

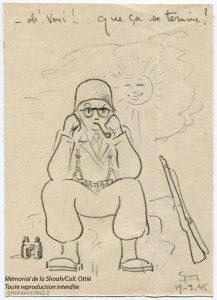

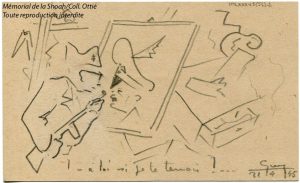

Zeichnungen von Guy Stern

Zeichnung von Guy Stern, die von Sylvie Ottié an das Mémorial übergeben wurde

Geboren am 30. August 1918 in Saint-Mandé (Val-de-Marne), ist Guy Stern der Sohn von Georges Stern und Germaine Stern, geborene Levin.

Nachdem er zu Beginn des Krieges in die Armee eingezogen wurde, verlassen Guy und sein zukünftiger Schwager Jacques Frombaum "Jif" Frankreich über Spanien. Guy erfindet einen Decknamen, Stervan. Guy und Jacques trennen sich. Guy gehörte zur Armee des Generals de Lattre, nahm an der Landung in der Provence, am Feldzug in Italien und an der Verhaftung von Romels Sohn in Deutschland teil.

Nach seiner Rückkehr trifft er seine Eltern, seine Verlobte Colette und Jacques Frombaum wieder. Nathan Frombaum (Vater von Jacques und Colette) wurde am 11. Februar 1943 aus Drancy nach Auschwitz deportiert und starb in der Deportation.

Guy war Zeichner. Seine Tochter, Sylvie Ottié, hat dem Mémorial de la Shoah Ende August 2016 Korrespondenzstücke anvertraut, die unter anderem von Guy mit humorvollen Zeichnungen illustriert wurden.

Zeichnung von Guy Stern, die von Sylvie Ottié an das Mémorial übergeben wurde

Zeichnung von Guy Stern, die von Sylvie Ottié an das Mémorial übergeben wurde

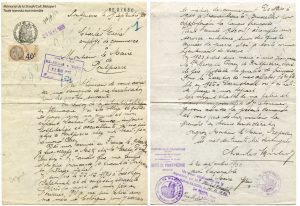

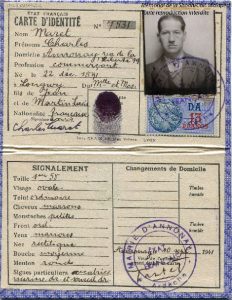

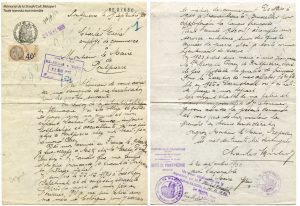

die Originaldokumente von Karl Michel

Karl (Charles) Michel wurde am 22. Dezember 1891 in Edeheim (Deutschland) geboren. 1922 heiratete er Georgette Caen. Ihre Tochter, Hilde, wurde 1923 in Köln geboren. Karl ist Leiter eines Kaufhauses in Darmstadt.

Karl (Charles) Michel wurde am 22. Dezember 1891 in Edeheim (Deutschland) geboren. 1922 heiratete er Georgette Caen. Ihre Tochter, Hilde, wurde 1923 in Köln geboren. Karl ist Leiter eines Kaufhauses in Darmstadt.

Nach einer ersten Verhaftung floh er 1933 nach Deutschland und traf sich mit seinen Schwiegereltern, Edmond und Mathilde Caen, in der Mosel. Im Jahr 1934 zog er mit seinen Schwiegereltern nach Marcq-en-Barœul (Nord). Seine Frau und seine Tochter kamen zu ihm. Er führte ein großes Geschäft. Er bittet vergeblich um die französische Staatsbürgerschaft.

Er wurde 1939 als deutscher Staatsbürger verhaftet, in Haubourdin interniert und dann freigelassen, weil er mit einer Französin verheiratet war.

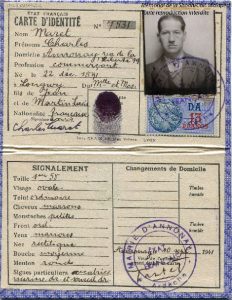

Unter der Besatzung flieht die Familie nach Limoges. Sie beschaffen gefälschte Papiere, die auf den Namen Maret ausgestellt sind.

Hilde wurde im KZ Gurs interniert und nach zwei Monaten wieder freigelassen. Karl wurde verhaftet und in Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne) interniert, dann in den Lagern von Nexon und Gurs. Er wurde nach Drancy gebracht und dann mit dem Konvoi Nr. 51 deportiert.

Ende 2015 übergab Hildes Tochter, Carole Malapert, dem Shoah-Memorial die Originaldokumente zur Geschichte ihres Großvaters Karl, darunter ein Antrag auf Einbürgerung, ein Schreiben der Stadt Limoges mit der Bitte, die Stadt zu verlassen, und ein gefälschter Personalausweis. einen Brief, geschrieben von Georgette und Hilde an Karl während seiner Internierung in Gurs, und ein Etikett, das Karl aus Drancy an Georgette geschickt hat.

DIE ZEICHNUNG VON ETIENNE ROSENFELD

Im Juni 2016 stellte Perle Librati-Dechentinnes, die Schwester des Überlebenden Maxi Librati, dem Mémorial de la Shoah eine Zeichnung von Etienne Rosenfeld aus dem KZ Drancy vom 1. April 1942 zur Verfügung, die seine Ehefrau Annette Mann darstellte. Diese Zeichnung wurde von Frau Librati-Dechentinnes auf einem Flohmarkt entdeckt.

Im Juni 2016 stellte Perle Librati-Dechentinnes, die Schwester des Überlebenden Maxi Librati, dem Mémorial de la Shoah eine Zeichnung von Etienne Rosenfeld aus dem KZ Drancy vom 1. April 1942 zur Verfügung, die seine Ehefrau Annette Mann darstellte. Diese Zeichnung wurde von Frau Librati-Dechentinnes auf einem Flohmarkt entdeckt.

Geboren am 25. August 1920 in Budapest, wurde Etienne Rosenfeld verhaftet und am 20. August 1941 nach Drancy gebracht. Während seiner Internierung fertigte er zahlreiche Zeichnungen an. Am 14. September 1942 wurde er mit dem Konvoi Nr. 32 nach Auschwitz deportiert. Bei der Evakuierung des Lagers Auschwitz nahm er an einem "Todesmarsch" teil. Er überlebte und wurde am 15. Juni 1945 nach Frankreich zurückgebracht.

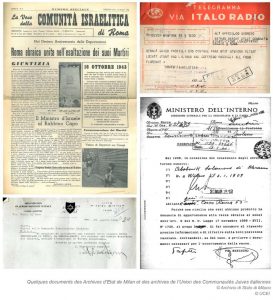

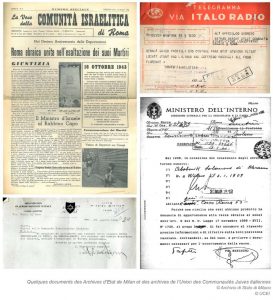

DAS ITALIENISCHE ARCHIV IM SHOAH-MEMORIAL - MAI 2016

Die Gedenkstätte der Shoah hat gerade vier neue Archivsammlungen erhalten, die aus dem Staatsarchiv in Mailand, dem Archiv der israelitischen Gemeinschaft Venedig, dem Archiv der Union der jüdischen Gemeinschaften Italiens (UCEI) und einer privaten Sammlung stammen, dem Fonds von Liliana Bucci. Ehemalige Deportierte nach Auschwitz und eine der letzten Zeitzeugen der italienischen Shoah.

Die Gedenkstätte der Shoah hat Unterschriften unterzeichnet Konventionen mit diesen Institutionen und Frau Bucci, um die Dokumente über die Verfolgung der italienischen Juden zwischen 1938 und 1945 zu digitalisieren.

Diese Erwerbungen sind Teil eines Größeres Projekt für Italien. Seit Juni 2015 hat die Gedenkstätte Partnerschaften mit mehreren staatlichen und transalpinen jüdischen Archiven aufgebaut, um den Forschern den Zugang zu den Quellen der italienischen Shoah zu erleichtern.

Wir werden in Kürze Sammlungen aus den Staatsarchiven von Pisa, Rom und Turin erhalten.

Überblick über diese Sammlungen:

FONDS LILIANA BUCCI

Liliana Bucci, genannt "Tatiana", wurde am 29.03.1944 mit dem Konvoi Nr. 25T aus der Risiera San Sabba (Triest) deportiert. Am 04.04.1944, im Alter von 7 Jahren, fand sie sich mit ihrer kleinen Schwester Alessandra "Andra" Bucci (5 Jahre alt), ihrer Mutter Mira Perlow, ihrer Großmutter Rosa Farberow, ihrer Tante Gisela Perlow und ihrem Cousin Sergio De Simone in Auschwitz wieder. Tatiana und Andra sind für den Kinder-Block bestimmt und werden für medizinische Experimente getrennt gehalten, da sie als Zwillinge gelten. Die beiden Schwestern schaffen es jedoch, sich ohne körperliche Gewalt zu retten. Mira und Gisela Perlow überleben ebenfalls im Lager. Im Gegensatz dazu wird der kleine Sergio De Simone in Bullenhuser Damm bei Hamburg ermordet, nachdem er sich im KZ Neuengamme medizinischen Experimenten unterzogen hatte. Großmutter Rosa, die Tanten Sonia und Paula, die Onkel Aron Ernesto und Giuseppe Yossi sowie die Cousins Mario und Silvio Perlow finden ebenfalls den Tod in Auschwitz oder Ravensbrück.

Am 27.01.1945 von der Roten Armee freigelassen, werden Tatiana und Andra Bucci zunächst in ein Waisenhaus in Prag gebracht, dann in ein jüdisches pädagogisches Aufnahmezentrum, das von Alice Goldberger geleitet wird, in Lingfield (England). Schließlich, nach langer Suche durch ihre Eltern Mira und Giovanni, im Dezember 1946 wurde die Familie wieder vereint und zog nach Triest um.

Ab den 1980er Jahren begannen die Bucci-Schwestern, für das Gedenken an die Shoah in Italien zu bezeugen und sich aktiv dafür einzusetzen, indem sie an den von italienischen Institutionen organisierten Gedenkfeiern und Reisen nach Auschwitz teilnahmen. Ihre Geschichte wird unter anderem in Titti Marroni Buch Meglio non sapere erzählt, das 2006 bei Laterza erschien.

Porträt der Bucci-Schwestern mit ihrem Cousin Sergio De Simone (Fiume, 29.11.1943), ©Shoah-Gedenkstätte/Sammlung Bucci

STAATSARCHIV MAILAND

Aus den Archiven der Präfekturen Mailand und Varese stammend, enthält diese Sammlung eine große Anzahl von Dokumenten (92.100 Ansichten) über die Umsetzung der Rassengesetze in der Lombardei ab September 1938.

Die Zeit der Deportationen unter der nationalsozialistischen Besatzung ist auch gut dokumentiert: zwischen Dezember 1943 und Januar 1945, 14 Konvois von jüdischen Deportierten gingen vom Bahnsteig 21 des Mailänder Hauptbahnhofs in Richtung Auschwitz, Bergen-Belsen, Ravensbrück und Flossenbürg.

Die jüdische Gemeinde von Mailand zählt 896 Deportierte, von denen nur 50 überlebten.

ARCHIV DER ISRAELITISCHEN GEMEINDE VON VENEDIG

Diese Sammlung, die aus den Archiven der Biblioteca-Archivio "Renato Maestro" stammt, enthält eine große Anzahl von Dokumenten (etwa 56.000 Aufrufe) über die Umsetzung der Rassengesetze und über die Zeit der nationalsozialistischen Besatzung in Venedig.

Zwischen Dezember 1943 und August 1944 wurden 246 Personen deportiert. Unter ihnen viele ältere Menschen aus dem Gemeindealtersheim, darunter der Großrabbiner Adolfo Ottolenghi.

ARCHIV DER UNION DER JÜDISCHEN GEMEINSCHAFTEN ITALIENS (UCEI)

Diese aus den Unionsarchiven stammende Sammlung enthält zahlreiche Dokumente (etwa 17.000 Aufrufe) über die Durchsetzung der Rassengesetze ab September 1938 sowie über die Internierung und Deportation italienischer und ausländischer Juden, die in Italien leben.

Es gibt auch eine sehr umfangreiche Dokumentation über die Aktivitäten der jüdischen Hilfsorganisation DELASEM (Delegation zur Unterstützung von Auswanderern).

Alle diese Dokumente sind nun im Lesesaal des Mémorial de la Shoah zugänglich.

Davide Mano

Service Archives du Mémorial

Partner:

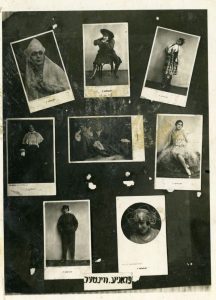

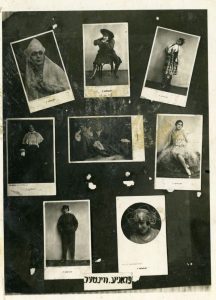

DAS FOTOALBUM DER FAMILIE PUNSKI - FEBRUAR 2016

© Shoah-Gedenkstätte

Im Jahr 1975 besuchte der Comiczeichner Serge Mogère ein vom Abriss bedrohtes Haus in Choisy-le-Roy und entdeckte dort ein prächtiges Album alter Fotos, das von ehemaligen Besitzern offenbar aufgegeben worden war. Beunruhigt über diese Familienfotos, die Gesichter und die historischen Kostüme, die er in diesem Album entdeckte, entschied er sich, es zu behalten. Vor einigen Monaten übergab Herr Mogère dieses Fotoalbum der Fotothek des Mémorial de la Shoah.

Eine lange Forschungsarbeit, die von Dokumentaristen und Archivaren des Mémorial de la Shoah durchgeführt wurde, hat schließlich ergeben, dass es sich tatsächlich um Fotos der Familie Punski aus Warschau aus den 1920er Jahren handelte.1930, darunter auch die einer sehr bekannten Schauspielerin, Franya Winter, die 1942 von den Deutschen in der Stadt Ashmyany (heute in Weißrussland) hingerichtet wurde.

Meryl Frank schenkt der Tochter von Serge Mogère die Ohrringe von Malka Punski

Wie konnten diese Fotos in Frankreich, in diesem Pavillon von Choisy-le-Roy, verlassen und 70 Jahre später wiederentdeckt werden?

Die Dokumentationsmitarbeiter des Dokumentationszentrums der Gedenkstätte der Shoah haben die Untersuchung durchgeführt und schließlich ein Mitglied der Punski-Familie in den USA gefunden: Meryl Frank.

Diese Frau, die außerdem US-Botschafterin für die Rechte der Frauen bei den Vereinten Nationen ist, schickte einen Stammbaum, der es den Dokumentaristen ermöglichte zu verstehen, dass einer von Franya Winters Brüdern in den 1920er Jahren nach Frankreich ausgewandert war und leider vom Konvoi Nr. 5 deportiert wurde, wobei er eine Frau und ein Kind hinterließ, bis heute haben wir die Spur nicht gefunden.

Meryl Frank hat beschlossen, die Reise von den Vereinigten Staaten zu machen, um am Donnerstag, dem 18. Februar 2016, zum ersten Mal das Shoah-Memorial zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit traf sie dort Serge Mogère, den Entdecker des Fotoalbums. Beide kamen in Begleitung ihrer jeweiligen Töchter, und Meryl Frank wollte der Tochter von Serge Mogère ein Paar Ohrringe schenken, die Malka Punski gehörten, der Schwiegermutter von Franya Winter, die ebenfalls ein Opfer der Shoah war.

Meryl Frank hat beschlossen, die Reise von den Vereinigten Staaten zu machen, um am Donnerstag, dem 18. Februar 2016, zum ersten Mal das Shoah-Memorial zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit traf sie dort Serge Mogère, den Entdecker des Fotoalbums. Beide kamen in Begleitung ihrer jeweiligen Töchter, und Meryl Frank wollte der Tochter von Serge Mogère ein Paar Ohrringe schenken, die Malka Punski gehörten, der Schwiegermutter von Franya Winter, die ebenfalls ein Opfer der Shoah war.

Marius-Karte

Marius-Karte Während er die in Birkenau geschriebenen Briefe recherchierte,

Während er die in Birkenau geschriebenen Briefe recherchierte, Mathilde Gosset wurde am 5. März 1916 in Sofia (Bulgarien) geboren. Sie ist die Tochter von Aaron und Suzanne Samuel. Alle drei leben in Konstantinopel. Im Jahr 1923 siedelten sie sich in Bukarest an, als der griechisch-türkische Konflikt ausbrach. Dort begann Mathilde ihr Medizinstudium, aber die Welle des Antisemitismus zwang sie zu unterbrechen und Rumänien nach Frankreich zu verlassen.

Mathilde Gosset wurde am 5. März 1916 in Sofia (Bulgarien) geboren. Sie ist die Tochter von Aaron und Suzanne Samuel. Alle drei leben in Konstantinopel. Im Jahr 1923 siedelten sie sich in Bukarest an, als der griechisch-türkische Konflikt ausbrach. Dort begann Mathilde ihr Medizinstudium, aber die Welle des Antisemitismus zwang sie zu unterbrechen und Rumänien nach Frankreich zu verlassen. Geboren 1909 in der Ukraine,

Geboren 1909 in der Ukraine,

Karl (Charles) Michel wurde am 22. Dezember 1891 in Edeheim (Deutschland) geboren. 1922 heiratete er Georgette Caen. Ihre Tochter, Hilde, wurde 1923 in Köln geboren. Karl ist Leiter eines Kaufhauses in Darmstadt.

Karl (Charles) Michel wurde am 22. Dezember 1891 in Edeheim (Deutschland) geboren. 1922 heiratete er Georgette Caen. Ihre Tochter, Hilde, wurde 1923 in Köln geboren. Karl ist Leiter eines Kaufhauses in Darmstadt.

Im Juni 2016 stellte Perle Librati-Dechentinnes, die Schwester des Überlebenden Maxi Librati, dem Mémorial de la Shoah eine Zeichnung von Etienne Rosenfeld aus dem KZ Drancy vom 1. April 1942 zur Verfügung, die seine Ehefrau Annette Mann darstellte. Diese Zeichnung wurde von Frau Librati-Dechentinnes auf einem Flohmarkt entdeckt.

Im Juni 2016 stellte Perle Librati-Dechentinnes, die Schwester des Überlebenden Maxi Librati, dem Mémorial de la Shoah eine Zeichnung von Etienne Rosenfeld aus dem KZ Drancy vom 1. April 1942 zur Verfügung, die seine Ehefrau Annette Mann darstellte. Diese Zeichnung wurde von Frau Librati-Dechentinnes auf einem Flohmarkt entdeckt.

Meryl Frank hat beschlossen, die Reise von den Vereinigten Staaten zu machen, um am Donnerstag, dem 18. Februar 2016, zum ersten Mal das Shoah-Memorial zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit traf sie dort Serge Mogère, den Entdecker des Fotoalbums. Beide kamen in Begleitung ihrer jeweiligen Töchter, und Meryl Frank wollte der Tochter von Serge Mogère ein Paar Ohrringe schenken, die Malka Punski gehörten, der Schwiegermutter von Franya Winter, die ebenfalls ein Opfer der Shoah war.

Meryl Frank hat beschlossen, die Reise von den Vereinigten Staaten zu machen, um am Donnerstag, dem 18. Februar 2016, zum ersten Mal das Shoah-Memorial zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit traf sie dort Serge Mogère, den Entdecker des Fotoalbums. Beide kamen in Begleitung ihrer jeweiligen Töchter, und Meryl Frank wollte der Tochter von Serge Mogère ein Paar Ohrringe schenken, die Malka Punski gehörten, der Schwiegermutter von Franya Winter, die ebenfalls ein Opfer der Shoah war.