Die Revue d'Histoire de la Shoah

Die einzige europäische Zeitschrift, die sich der Geschichte der Vernichtung der Juden in Europa widmet und die erste historische Zeitschrift zu diesem Thema ist, ist diese Veröffentlichung für jeden Studenten oder Forscher, der an dieser Sektion der Geschichte arbeitet, von entscheidender Bedeutung. Sie möchte einen Überblick über die aktuellen Projekte der Historiographie des Judeociden geben.

Die Revue d'histoire de la Shoah öffnet ihr Forschungsgebiet auch für andere Tragödien des Jahrhunderts: den Völkermord an den Tutsi in Ruanda, den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich und das Massaker an den Zigeunern.

Die RHS ist für die zwischen 2005 und 2016 erschienenen Ausgaben kostenlos online auf Cairn.info zugänglich.

ERFAHREN SIE MEHR ZUM BEITRAGSAUFRUF FÜR DIE NR. 223

Objekte. Neue Perspektiven auf die materielle Geschichte der Shoah

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 222, Verlag Mémorial de la Shoah, Oktober 2025)

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 222, Verlag Mémorial de la Shoah, Oktober 2025)

unter der Leitung von Ania Szczepanska

Mit dem Begriff der Enteignung (und der Rückgabe) stellt sich seit Jahrzehnten die Frage nach den Gegenständen in der Shoah, wobei sich diese auf Kunstwerke und wertvolle bewegliche Gegenstände (Gemälde, Musikinstrumente, Möbel usw.) konzentriert.

Aber was ist mit den anderen materiellen Spuren, Gegenständen, die als "wertlos" gelten? Gegenstände des "Alltags"? "persönliche Gegenstände"?

Diese Ausgabe konzentriert sich darauf, diese bescheidenen Objekte zu definieren, ihre eigenen Merkmale zu umreißen und sie in eine multidisziplinäre Reflexion einzuordnen: wie die Archäologie, die literarischen oder kinematografischen Studien, Die Kunstgeschichte, das Recht und viele andere Forschungsfelder stehen diesen Objekten gegenüber? Und wie geben sie darüber hinaus die Schlüssel zu ihrer Erkenntnis durch Museen, Gedenkstätten, Konservierungslaboratorien usw. weiter?

Spuren des "früheren" Lebens, Zeugnisse des Krieges, der Plünderungen und Deportationen, Grundlagen des Geschichtsschreibens und der Erinnerungsarbeit - all das sind diese Gegenstände. Die Auseinandersetzung mit diesen Objekten erfordert einen dreifachen Ansatz: die Definition der Natur, der Herkunft und des spezifischen Kontexts dieser Objekte; die Rekonstruktion ihres Lebens seit dem Krieg und ihre Darstellung in einer Erzählung; die Bestimmung ihrer aktuellen Nutzung und ihrer Verbreitung durch das Prisma der Museumskollektionen. Zu dieser Reflexion lädt diese Ausgabe der Revue d'histoire de la Shoah ein, die von der Erfahrung und den Fragen von Spezialisten aus verschiedenen Disziplinen geprägt ist.

Verzerrungen der Shoah und neue Negationismen

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 221, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2025)

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 221, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2025)

unter der Leitung von Jean-Marc Dreyfus und Audrey Kichelewski

Während sich die Prägnanz der frontalen Leugnung des Völkermords an den Juden Europas in den letzten Jahren zu verringern scheint, treten in ganz Europa und der Welt neue Formen der Fälschung auf, die unschärfer, vielfältiger und sogar schwieriger zu beschreiben sind. Die Terminologie, mit der diese Reden bezeichnet werden, ist selbst unsicher: Revisionismus, Abweichungen, Utilitarismus, Banalisierung usw.? Der englische Ausdruck Holocaust distortion ("Verzerrung" der Shoah) gewinnt an Popularität und beschreibt weithin die Leugnung nationaler Verantwortlichkeiten in der Shoah: von Polen bis Bulgarien, von der Ukraine bis zu den Vereinigten Staaten, sogar in Frankreich, die Beispiele häufen sich. mit ebenso vielen politischen Partikularismen.

Während in einigen Ländern diese Verzerrungen von einem Teil des akademischen Milieus getragen werden, sind diese neuen Leugner weitgehend die Schuld von Persönlichkeiten und politischen Parteien der radikalen Rechten, von Benjamin Netanjahu bis Marine Le Pen, von Viktor Orbán bis zur PIS. Darüber hinaus verstärken das Internet und soziale Netzwerke diese Narrative und vernebeln die Unterscheidung zwischen einer politisierten öffentlichen Geschichte und einer kritischen Quellengeschichte. In dieser Ausgabe werden diese neuen Formen historischer Erzählungen in mehreren Ländern, darunter den USA und Israel, im Detail analysiert - und dieselben Strategien zur Verzerrung der Geschichte und des Gedächtnisses sowohl beim Völkermord an den Armeniern als auch bei den Tutsis beschrieben.

Variet

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 220, Hrsg. Mémorial de la Shoah, Oktober 2024)

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 220, Hrsg. Mémorial de la Shoah, Oktober 2024)

unter der Leitung von Jean-Marc Dreyfus und Audrey Kichelewski

Diese Ausgabe der Revue d'histoire de la Shoah versammelt Artikel, die verschiedene Themen behandeln. Der offenere Ansatz als üblich, der in dieser Ausgabe vorgeschlagen wird, soll auf die Neugier der Leser eingehen und die Lebendigkeit der aktuellen Arbeiten zur Shoah zeigen.

Diese Studien konzentrieren sich hauptsächlich auf Frankreich und untersuchen erstmals die Rolle großer französischer Institutionen bei der Verfolgung der Juden (das Schloss Versailles, das Palais de Tokyo, das Rote Kreuz), aber auch das Prisma der Distanz zwischen Paris und der Provinz. (die Stadt Bordeaux und das Département Cher).

Die Vernichtung der Juden, die verschiedenen Gesichter der Enteignung, das Versagen der einen und die Gier der anderen... , all diese Themen zeichnen sich sowohl durch Einzelfälle als auch in ihrer kollektiven Dimension ab.

Ihre Nationalität, ihre Erfahrung und ihr Werdegang, ihre Studienrichtungen und die ihnen zugeordneten Institutionen ermöglichen es den Historikern und Kunsthistorikern, die diese Texte unterzeichnen, sowohl die französische als auch die europäische Dimension dieser sich ständig wandelnden Forschung hervorzuheben.

Luxemburg und die Shoah. Spoliationen, Deportationen, Erinnerung.

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 219, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2024)

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 219, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2024)

unter der Leitung von Blandine Landau und Atinati Mamatsashvilii

Das Großherzogtum Luxemburg, ein Gebiet, das bisher von der Forschung über die Shoah wenig erforscht wurde, ist ein Land, dessen Status während des Zweiten Weltkriegs und dessen Beziehung zu seiner jüdischen Minderheit sehr speziell sind. An der Kreuzung von Frankreich, Belgien und Deutschland lebten vor dem deutschen Einmarsch am 10. Mai 1940 etwa fünftausend Juden dort, und weniger als tausend kehrten nach dem Krieg zurück.

In den 1930er-Jahren war das Land für viele deutsche und österreichische Exilanten ein Zufluchtsort; am 10. Mai 1940 wurde es überfallen. Am 2. August wurde unter der Leitung des Gauleiters Gustav Simon eine zivile Verwaltung eingerichtet, um die Annexion des Gebietes an das Reich vorzubereiten. Um die Zustimmung der Bevölkerung zu gewinnen, sorgte Simon für die Förderung der Volksgemeinschaft und den Ausschluss anderer Bevölkerungen, angefangen bei den Juden. Diese werden vertrieben oder deportiert, ihre Güter konfisziert und aryanisiert. Im Juni 1943 verließ der siebte und letzte Deportationskonvoi Luxemburg-Stadt. Nach dem Krieg, während überall in Europa die Erinnerung an den Völkermord aufgebaut wird, wird in Luxemburg, wo kein öffentliches Denkmal die Verfolgung der Juden erwähnt, nichts unternommen. Die Wende von 2015 und die Entschuldigung des Staates an die jüdische Gemeinschaft geben diesem Aspekt eine neue Dynamik.

Diese Ausgabe untersucht die komplexen Abläufe dieser vielfältigen Prozesse, die von der nationalsozialistischen Verwaltungsmaschinerie rigoros organisiert werden. Im Licht der jüngsten Forschungen treten die Modalitäten der Ausgrenzung und Enteignung, die Konzentrationsstrukturen der jüdischen Bevölkerung und ihre Deportation sowie die schwierige Rückkehr der Überlebenden und die Ausarbeitung einer Erinnerungspolitik zutage.

Vatikan, Kirche und Shoah. Historiographische Erneuerung rund um die Archive Pius XII.

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 218, Hrsg. Mémorial de la Shoah, Oktober 2023)

Unter der Leitung von Nina Valbousquet

Zu einer Zeit, in der sich für das Pontifikat von Pius XII. (1939-1958) ein großer Archivbau mit den Vatikanischen Archiven eröffnet, die Revue d'Histoire de la Shoah beabsichtigt, eine historiographische Bilanz zu ziehen und neue Forschungsmöglichkeiten rund um die umstrittene Frage der Haltung des Vatikans und der Kirche gegenüber der Shoah zu erkunden.

Am 4. März 2019 kündigte Papst Franziskus die Freigabe der vatikanischen Archive zum Pontifikat von Pius XII. an und bekräftigte sein "Vertrauen" in eine "ernsthafte und objektive historische Forschung". Ein Jahr später, am 2. März 2020, macht der Vatikan diese bisher unveröffentlichten Dokumente tatsächlich für die wissenschaftliche Öffentlichkeit zugänglich: eine historische Öffnung aufgrund des Umfangs der Dokumentationsbestände und der Außergewöhnlichkeit des archivischen Ansatzes. aber auch, weil es sich um ein umstrittenes Pontifikat handelt und um eine Zeit großer politischer und religiöser Veränderungen, vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bis zu den Anfängen des II. Vatikanischen Konzils.

Die "alten Polemiken" (über die Haltung des Vatikans gegenüber der Judenverfolgung und dem Nationalsozialismus) wurden sofort neu entfacht. Diese Gedenkdebatten und die polarisierte Geschichte zwischen Verurteilung und Apologie gehen teilweise auf die Kontroversen um das deutsche Theaterstück von Rolf Hochhuth Le Vicaire (1963) zurück, in dem Pius XII. der stillen Komplizenschaft mit dem Völkermord an den Juden beschuldigt wurde.

Dieses umfassende Thema wurde oft aus theologischer und moralischer Sicht behandelt. Aber das vorliegende Dossier berücksichtigt auch die politischen, diplomatischen, internationalen und humanitären Herausforderungen, indem es die Reaktions- und Handlungsfähigkeit einer sowohl geistlichen als auch zeitlichen Institution sowie ihre Grenzen angesichts extremer Gewalt und Völkermord hinterfragt.

Zu der Frage des Schweigens des Papstes kommt noch das "Dilemma" der kirchlichen Hierarchie im Kontext einer Krise hinzu: politische, diplomatische, humanitäre und theologische Dilemmata, zwischen Nächstenliebe und Neutralität. Die Komplexität dieser Entscheidungen und der ihnen zugrundeliegenden Motive zeichnet sich nun deutlicher ab, verflochten mit anderen Themen wie humanitäre Hilfe, die Flüchtlingskrise vor, während und nach dem Krieg, die Beziehungen zu den Faschisten und die Demokratie. der Antikommunismus, der Schutz der ehemaligen Nazis und Faschisten in der Nachkriegszeit, die Haltung des Vatikans gegenüber der Gerechtigkeit der Alliierten und das unmittelbare Gedenken an die Shoah im christlichen Gewissen.

Während sich die Polemiken auf die Persönlichkeit von Pius XII. konzentrieren, ermöglichen die neuen Archive und ihre Kreuzung mit anderen dokumentarischen Beständen im Gegenteil, die Vielfalt der katholischen Welt und "die soziologische Komplexität der Kirchen" zu erfassen.

Wenn die Vatikanfrage den roten Faden dieses Dossiers bildet, behandeln die Artikel breitere Themen und stellen einen Stand der historiographischen Reflexion und Forschung durch Felduntersuchungen und Fallstudien dar.

Verfolgung von Roma und Sinti und Völkermordgewalt in Westeuropa, 1939-1946

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 217, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2023)

Unter der Leitung von Ilsen About

Während des Zweiten Weltkriegs waren die Roma und Sinti Ziel mehrfacher Verfolgung und völkermörderischer Gewalt, deren zeitliche Abfolge und Intensität in den verschiedenen europäischen Gebieten unterschiedlich sind. Diese Verfolgungen betrafen auch Manouches und Zigeuner sowie historisch mit antiziganen Maßnahmen verknüpfte Gruppen, die durch ihren Beruf oder ihre vermeintliche Lebensweise gekennzeichnet waren, wie die Jenischen, die Vannierer, die Förster, die Circassianer und die Reisenden.

Die oft vorsätzliche Verheimlichung und späte Anerkennung dieser Verfolgungen trug zur Marginalisierung von Fakten bei, die in ganz Europa zu der physischen Vernichtung von über 200.000 Menschen und zum unumkehrbaren Zerfall der Roma-Gesellschaften vor dem Krieg führten. Obwohl noch viele Schattenseiten zu sehen sind, werden die verschiedenen Kapitel dieser Geschichte nun deutlich.

Diese Ausgabe der Revue d'histoire de la Shoah behandelt mehrere Länder Westeuropas. Dort spiegelt der zusammengesetzte Charakter der repressiven Instrumente eine große Vielzahl von Maßnahmen wider, je nach variabler Anwendung der antiziganen Maßnahmen: Hausarrest, Inhaftierung, Internierung, Konzentration, gezielte oder zufällige Tötungen, Deportationen in die Tötungsanstalten oder das Konzentrationslagernetz. Die Vielfalt der vorherrschenden Logik, die unterschiedlichen Modalitäten der Gewalttaten und ihre Auswirkungen auf die betroffenen Kollektive werden hier beleuchtet. Das Schreiben dieser vielfältigen Geschichte, durch die Erkundung neuer Archive, die Untersuchung individueller und kollektiver Schicksale sowie das Erinnern an die Fakten stehen im Mittelpunkt dieser Studien und einer noch laufenden Forschung.

Neue Forschungen über die Shoah und die Zeit danach in Polen

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 216, Hrsg. Mémorial de la Shoah, Oktober 2022)

Unter dem Titel "Neue Forschungen zur Shoah in Polen" versammelt dieses Dossier Beiträge zu innovativen Ansätzen, sowohl aus mobilisierten neuen Quellen als auch aus anderen Ansätzen. Die Quellen und Erzählungen der jüdischen Opfer und Überlebenden werden in ihrem Vergleich mit den offiziellen und geheimen Dokumenten der damaligen Zeit mobilisiert. Die Pionierschriften der überlebenden Shoah-Historiker, wie etwa Nachman Blumental, bis 1949 Direktor des Warschauer Instituts für jüdische Geschichte, werden wiederentdeckt und wegen ihrer frühen Weitsicht gewürdigt.

Der mikrohistorische Ansatz hebt die lokale Vielfalt von Situationen hervor und zeigt vergleichbare Mechanismen bei der Verfolgung und dem (schwachen) Überleben der Juden in den bekanntesten (Warschau, Lodz) oder bescheideneren (Tarnow) Städten. Die Berücksichtigung der Materialität - die der Leichen nach den Vergasungen in den Tötungsanstalten wie Belzec oder Sobibor, aber auch die der in den Ghettos angesammelten Abfälle - bietet zusätzliche Schlüssel zur Intelligenz im Alltag dieser verfolgten Männer, Frauen und Kinder. eingesperrt oder versteckt, und meistens vernichtet in unermesslichem Leid.

Schließlich gewinnt die Geschichte der Vernichtung der polnischen Juden an Bedeutung, wenn man sie in die lange Zeit zurückversetzt und dabei nicht nur die rhetorischen und tatsächlichen Ausgrenzungsdynamiken im Polen der Zwischenwelt betrachtet.Zwei Kriege, aber auch der sehr lange getragene Schatten der Shoah bine nach dem Krieg und bis heute. Diese Ausgabe ist umso wichtiger in einer Zeit, in der in Europa verzerrte Reden über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs und über die Shoah gedeihen. das darauf abzielt, die unbestreitbaren und einvernehmlichen Errungenschaften der Geschichtswissenschaft zugunsten einer für die Gesellschaften bequemeren, aber unehrlichen Erzählung in Frage zu stellen, die sogar die gewalttätigsten politischen Handlungen legitimieren kann.

Der jüdische Friedhof in der Shoah

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 215, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2022)

Unter der Leitung von Jean-Marc Dreyfus und Judith Lyon-Caen

Was ist aus den jüdischen Friedhöfen geworden, einige in jüngerer Zeit, andere in undenklicher Zeit, während der Verfolgung und der Shoah? Einzigartige periurbane oder ländliche Landschaften, sie wurden wie alle jüdischen Institutionen in Deutschland ab 1933 und dann während des gesamten Krieges erschüttert. Suizide und Deportationen sind darin zu lesen. Manchmal verschwanden sie und wurden entweiht, während die Leichen in Massengräber überführt wurden. Die meisten jüdischen Friedhöfe in Deutschland und Europa wurden jedoch von den Nazis nicht zerstört.

Während des Krieges war der jüdische Friedhof ein Durchgangsplatz, ein Transitraum im Herzen der feindlichen Stadt (wie der jüdische Friedhof von Warschau neben dem Ghetto); er diente dazu, die Juden zu versammeln und ihnen Zuflucht zu geben, wenn alle anderen Orte für sie verboten waren; Es war die endgültige Hinterlegung der Leichen der (jüdischen oder nicht-jüdischen) Opfer, denen jegliche menschliche Bestattungsbehandlung verweigert wurde und die zur Eröffnung von Massengräbern führte; es bot auch einen Rahmen für die Hinrichtungen.

Nach der Shoah blieben die verlassenen Friedhöfe, denen ihre "natürlichen" Toten beraubt waren, trotz der Beerdigungsbewegungen - die überlebenden Angehörigen suchten nach den Leichen der Verstorbenen und brachten sie auf den jüdischen Friedhof. Dem Fehlen der Gräber entspricht der Bau tausender Gedenkstätten auf den Friedhöfen selbst, die denen gewidmet sind, die in den Lagern im Untergrund gestorben sind.

Ort der Andacht, Ort des Nachdenkens über den Tod der Verschwundenen der Shoah, der jüdische Friedhof ist auch der Ort der Spuren jahrelanger Verfolgung, jener, die auf den Grabsteinen der frühen Toten eingraviert sind, jener, die in leeren Räumen entstehen und auf Tote warten, die nie gekommen sind...

Verurteilung von Kriegsverbrechern in Osteuropa (1943-1991)

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 214, Hrsg. Mémorial de la Shoah, Oktober 2021)

Unter der Leitung von Audrey Kichelewski und Vanessa Voisin

Diese neue Ausgabe der Revue d'histoire de la Shoah befasst sich mit der Frage des Schicksals der Kriegsverbrecher, die seit 1942 Gegenstand intensiver alliierter Kontroversen war. Die Debatte war von Anfang an hochpolitisch, führte jedoch zu Neuerungen im Völkerrecht, die von den meisten Staaten in ihr Strafrecht übernommen wurden.

In dieser Arbeit werden die neuesten Forschungsergebnisse zu den Prozessen gegen Kriegsverbrecher in Mitteleuropa und der Sowjetunion vorgestellt. Weniger bekannt und oft als politische Instrumentalisierung bezeichnet, haben diese Kriegsverbrecherprozesse dennoch dazu beigetragen, die Vorstellungen vom Zweiten Weltkrieg und der Shoah zu prägen. Ihre Modalitäten und ihre Auswirkungen sind also sinnvoll: Haben sie - absichtlich oder zufällig - die Beschreibung des Schicksals der Juden und die Einzigartigkeit der Shoah berücksichtigt? Ihre soziokulturellen, symbolischen, erinnerungsbezogenen und transnationalen Dimensionen werden hier im Hinblick auf den Verkehr zwischen Ost und West sowie innerhalb des Ostblocks analysiert, aber auch im Hinblick auf die Praktiken und Vorstellungen der Justiz.

Diese Verbrechen, die über die Grenzlogik und die klassischen strafrechtlichen Kategorien hinausgehen oder sogar den Kontext des Kalten Krieges selbst betreffen, laden außerdem dazu ein, an diese Prozesse zu denken. die Polemiken, die sie aufgeworfen haben, und die europäischen Justizapparate in ihrer Arbeitsweise gegenüber den Kriegsverbrechern über rein nationale Rahmenbedingungen und Belange hinaus.

Neue Ansätze zur Shoah in der Sowjetunion

Unter der Leitung von Jean-Marc Dreyfus

Die Enteignung von Musikinstrumenten in der Shoah: erste Forschungen

Unter der Leitung von Claire Andrieu und Jean-Marc Dreyfus

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 213, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2020)

Die Shoah in der UdSSR.

Bis zu 1,3 Millionen jüdische Sowjetbürger wurden während des Krieges ermordet. Die jüngste Geschichtsschreibung hat zu erheblichen Fortschritten geführt, indem sie die große Vielfalt der Tötungsmethoden beschreibt, von Massakern in Gruben bis hin zu Gaslastwagen. Auf die Vision eines organisierten und methodischen Völkermords, der von Einsatzgruppen durchgeführt wird, folgt die einer Vielzahl von Massakern, die von Polizeieinheiten und militärischen Kräften mit Unterstützung ukrainischer oder baltischer Stellvertreter verübt werden. Diese neue Sichtweise wird durch die Wahrnehmung einer viel weiter reichenden Zeitlichkeit und Räumlichkeit verstärkt: Die Morde fanden über Monate, sogar Jahre hinweg und in einem riesigen Gebiet statt, das seine Massengräber noch nicht ausverkauft hat.

Enteignung und Rückgabe von Musikinstrumenten.

Die mit der Plünderung betrauten Nazi-Organisationen widmeten den alten und prestigeträchtigen wie auch den vertrauten und alltäglichen Musikinstrumenten besondere Aufmerksamkeit. Denn die klassische Musik, insbesondere die deutsche, stand im Zentrum der Inszenierung des NS-Regimes. Innerhalb der großen Organisation zur Plünderung von Kulturgütern war ein "Kommando Musik" geschaffen worden, das die wertvollsten Instrumente, aber auch alte Partituren und musikwissenschaftliche Abhandlungen, von denen viele sehr selten waren, zusammentrug. Hunderttausende gestohlene Musikinstrumente aus ganz Europa wurden an die deutsche Bevölkerung in den Reichsmuseen verteilt. Diese Instrumente, die mit einer starken affektiven Dimension ausgestattet sind, wurden nach der Shoah nur wenig zurückgegeben. Dieses Dossier über die Enteignung von Musikinstrumenten ist das erste zu diesem Thema und stellt wertvolle Meilensteine für zukünftige Forschungen dar.

"Vichy, die Franzosen und die Shoah - ein Zustand des wissenschaftlichen Wissens"

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 212, Hrsg. Mémorial de la Shoah, Oktober 2020)

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 212, Hrsg. Mémorial de la Shoah, Oktober 2020)

unter der Leitung von Laurent Joly (CNRS)

Für ihre zweite Ausgabe, die vom neuen Redaktionskomitee unter der Leitung von Audrey Kichelewski und Jean-Marc Dreyfus herausgegeben wurde, zeugt RHS - Revue d'histoire de la Shoah, die älteste wissenschaftliche Zeitschrift zu diesem Thema, von der Vitalität und dem Reichtum der internationalen Forschung zur Shoah.

Im Jahr 1945, angesichts der Säuberungen, hatten die Führer von Vichy, Pétain und Laval ihre Politik gegen die Juden begründet: Vichy vermied den französischen Juden das Schicksal der polnischen Juden; seine Politik war vom Wunsch geleitet, die französischen Juden zu schützen. Es ging darum, die ausländischen Juden zu opfern, um den Wechsel zu geben; und dank dieser Politik überlebte die Mehrheit der Juden in Frankreich...

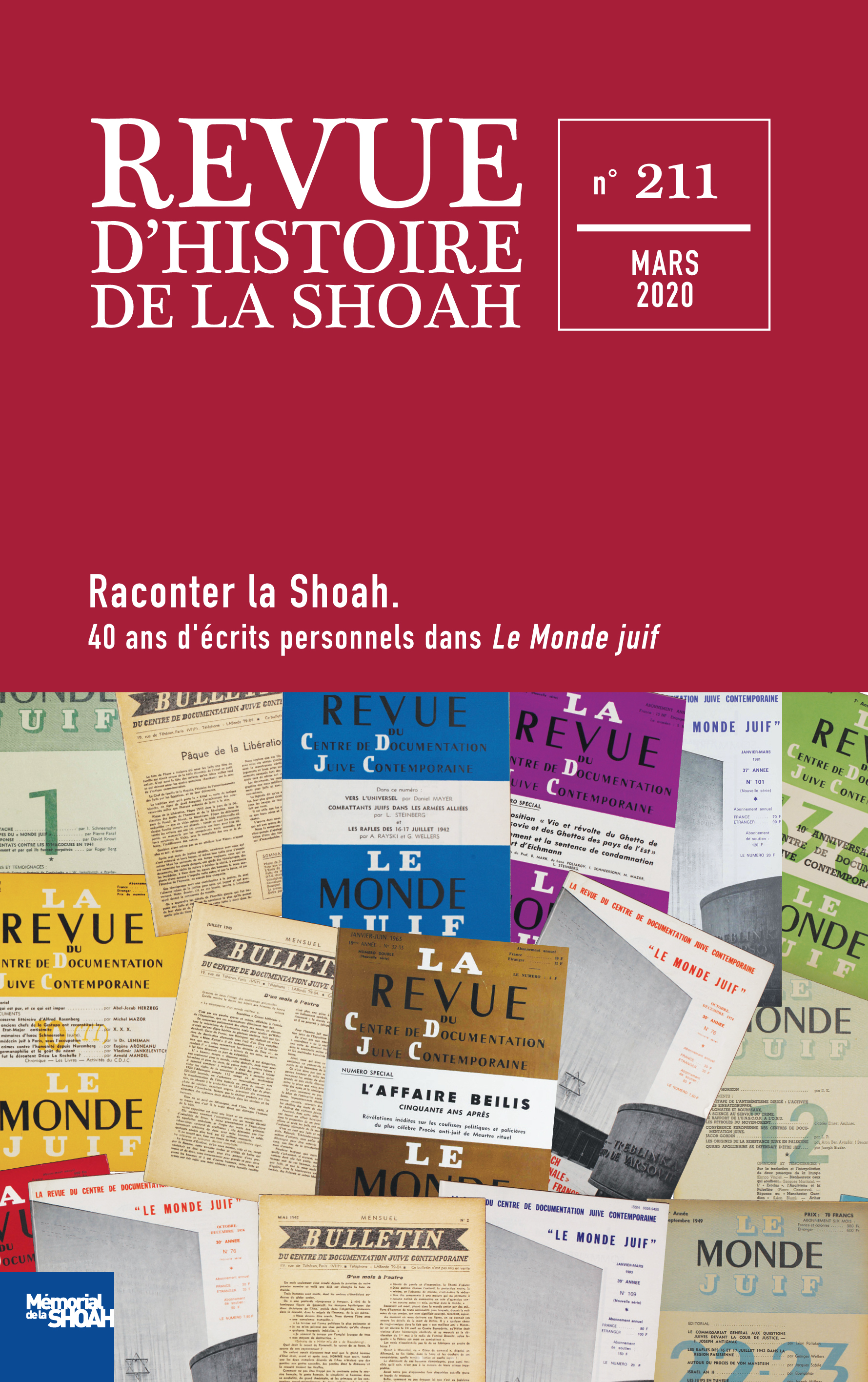

DIE SHOAH ERZÄHLEN - 40 JAHRE PERSÖNLICHE SCHRIFTEN IN DER JÜDISCHEN WELT

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 211, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2020)

Diese 211. Ausgabe ist allen zwischen 1946 und Mitte der 1980er Jahre veröffentlichten Schriften gewidmet. In den vier Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg mobilisierten die Herausgeber von Le Monde Juif ihre nationalen und internationalen Netzwerke, um eine breite Palette persönlicher Schriften zu veröffentlichen. Diese Erzählungen in der ersten Person erwähnten gut dokumentierte Aspekte der Verfolgung oder Vernichtung der Juden weit über Frankreich hinaus. Manchmal kamen sie zur Unterstützung historischer Akten; oder sie begleiteten die großen Gedenkveranstaltungen. In der Zeitschrift erscheinen auch Auszüge aus im Ausland veröffentlichten Büchern: so begegnet der Leser Jan Karski, Primo Levi oder Leib Rochman. Aber diese persönlichen Erzählungen, die durch ihren Stil und ihre Autoren sehr unterschiedlich sind, sind oft auch eine der wenigen Spuren, die wir von diesen Zeitzeugen bewahren, denen diese Ausgabe Tribut zollt, indem sie ihre Schriften liest.

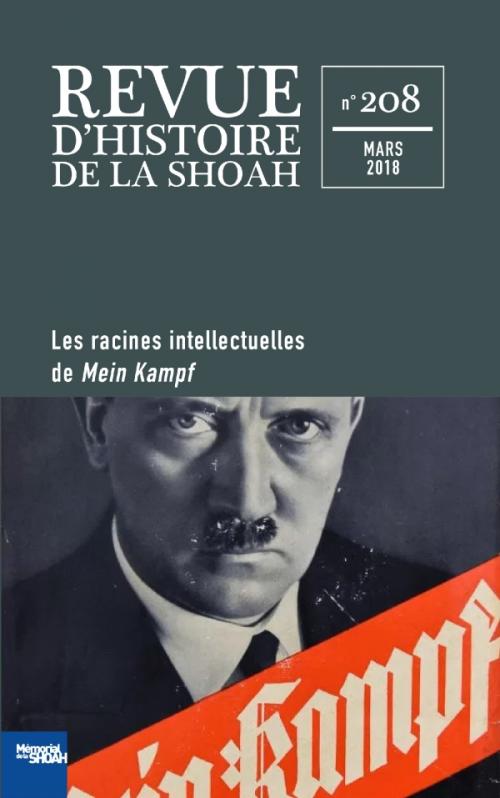

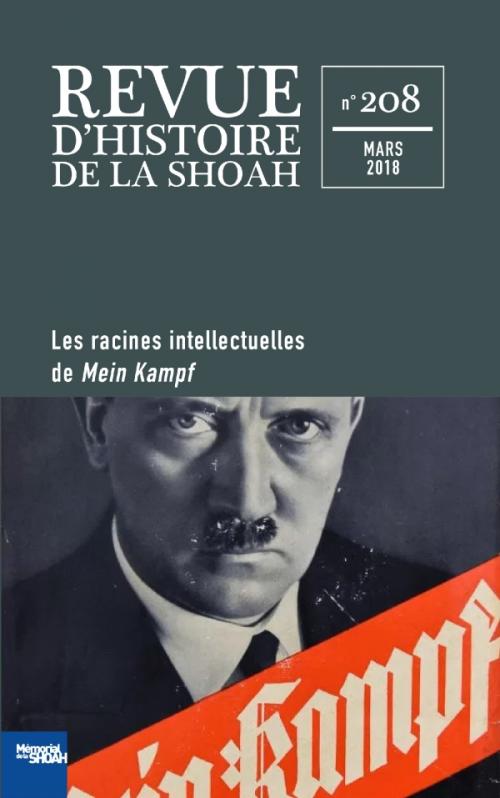

Die intellektuellen Wurzeln von Mein Kampf

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 208, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2018)

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 208, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2018)

Gegenstand dieser Ausgabe ist die Analyse der zahlreichen Quellen, die Hitler für sein Werk Mein Kampf verwendet hat, dessen erster Band 1925 erschien. Woher stammen seine Hauptideen? Was waren die wichtigsten Schritte seiner ideologischen Bildung? Welche Texte hat Hitler vor 1913 in Wien und nach 1919 in München gelesen? Welche Autoren haben seine Gedanken offensichtlich genährt? Welche davon sind die wichtigsten, überbewerteten oder sekundären Inspirationsquellen? Wenn man heute weiß, dass Mein Kampf in keiner Weise ein originelles Werk darstellt und dass dieser Text - oft verwirrend - viele der damals verbreiteten Ideen miteinander vermischt, muss man diese Einflüsse noch einmal auflisten. Ihr gemeinsamer Nenner ist der Antisemitismus.

Philosophen angesichts der Shoah

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 207, Hrsg. Mémorial de la Shoah, Oktober 2017)

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 207, Hrsg. Mémorial de la Shoah, Oktober 2017)

Diese Ausgabe soll ein Bild des Beitrags der Philosophen zu den Überlegungen über die Shoah bieten, deren verschiedene Seiten er zu präsentieren versucht. Obwohl die meisten der einberufenen Philosophen zeitgleich mit dem Dritten Reich und dem Nationalsozialismus waren, trennt sie oft ein Abgrund. Es gibt diejenigen, die aus der Nähe oder aus der Ferne Opfer waren (Jean Améry, Hannah Arendt), diejenigen, die "nichts gesehen" haben (Paul Ricoeur), diejenigen, die das Reich und die "Zerstörung der Juden Europas" gefeiert haben (Heidegger), was dazu beitrug, die Philosophie mit ihnen zu versenken.

Italien und die Shoah. Repräsentationen, politische Bräuche und Erinnerung

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 206, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2017)

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 206, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2017)

Trotz der Rassengesetze von 1938 und seiner Zusammenarbeit mit dem Reich war das faschistische Italien nicht direkt an der Deportation der Juden von der Halbinsel bis September 1943 beteiligt. Viele italienische Juden wurden geschützt, und im Vergleich zum benachbarten Jugoslawien war die Bilanz der Shoah in Italien eine der geringsten in Europa. Heute nimmt das Gedenken an den Völkermord einen wichtigen Platz ein: Veröffentlichungen, Kolloquien und historische Zentren nehmen zu. Die italienischen Besucher in Auschwitz stellen die zahlenmäßig drittgrößte Gruppe dar. Diese zweite Ausgabe unseres Diptykos hinterfragt die Wendungen einer Erinnerung an den Völkermord, die zu einer Frage der Geschichte geworden ist.

Ostjuden angesichts des Nationalsozialismus und der Shoah (1930-1945)

(Nr. 205, Oktober 2016)

(Nr. 205, Oktober 2016)

In Partnerschaft mit dem Ben Zvi Institut, Jerusalem, Israel

Die verstreuten jüdischen Gemeinschaften von Marokko bis zum Irak, von Ägypten bis zum Jemen sind sich der Wechselfälle des europäischen Judentums bewusst, das damals bei weitem die Mehrheit bildete. Seit der Machtergreifung der Nazis organisieren sie mit mehr oder weniger Erfolg den Boykott deutscher Waren, auf die Gefahr hin, sich von lokalen Behörden und arabischen nationalistischen Bewegungen abzuspalten. Aber diese Solidarität hat schnell ihre Grenzen, insbesondere wenn in Europa der Krieg ausbricht. Für die jüdischen Gemeinden in der arabischen Welt stellen der Nationalsozialismus und der Krieg einen wichtigen Wendepunkt dar. Im Jahr 1945 scheint ihre Zukunft in ihrer Heimat weniger gesichert als je zuvor.

ABONNEMENT-BULLETIN FÜR DIE RHS

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 207, Hrsg. Mémorial de la Shoah, Oktober 2017)

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 207, Hrsg. Mémorial de la Shoah, Oktober 2017) (Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 206, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2017)

(Revue d'histoire de la Shoah, Nr. 206, Hrsg. Mémorial de la Shoah, März 2017) (Nr. 205, Oktober 2016)

(Nr. 205, Oktober 2016)