Ausstellung

"Julia Pirotte, Fotografin und Widerstandskämpferin"

#expojuliapirotte

Donnerstag, 09. März 2023 Sonntag, 07. Januar 2024

Man fragt mich, wie ich mit diesem Gerät Bilder aufnehmen kann, die weltweit ausgestellt sind (...). Wenn ich einen Herzschlag spüre, weiß ich, dass es ein gutes Foto sein wird. - Julia Pirotte

Wer ist Julia Pirotte?

Julia Pirotte, geboren als Golda Perla Diament am 26. August 1907, wuchs zwischen Końskowola und Lublin in Polen in einer armen jüdischen Familie auf; ihr Vater war minderjährig. Sie wurde mit 17 Jahren wegen ihres Engagements in der polnischen kommunistischen Jugend verhaftet und verbrachte vier Jahre im Gefängnis. Im Jahr 1934, unterstützt durch die Organisation der Internationalen Roten Hilfe, floh sie aus ihrem Land zu ihrer Schwester Mindla, die nach Frankreich geflohen war.

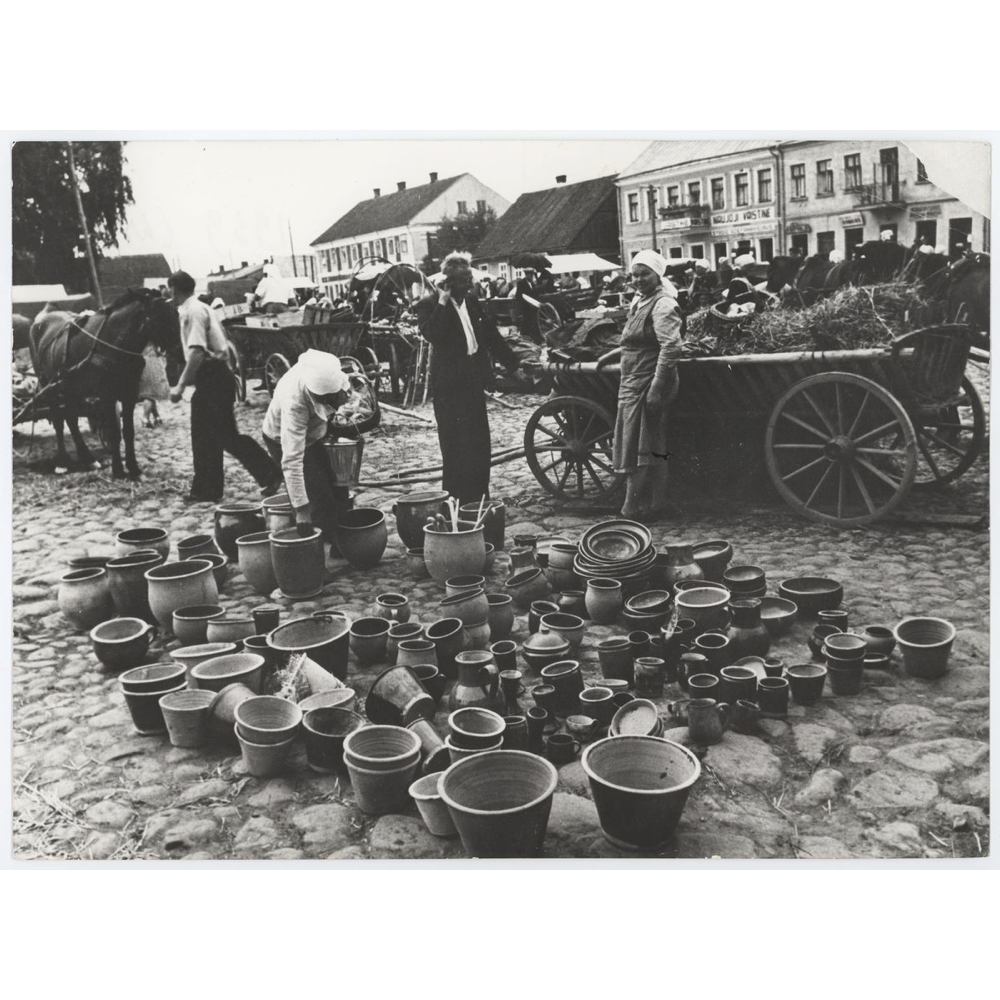

Nachdem sie krank geworden war, zog sie nach Belgien, wo sie als Arbeiterin arbeitete und den Gewerkschafter Jean Pirotte heiratete. In Brüssel besucht sie den Abendunterricht an der Journalistenschule und eine Ausbildung in Fotografie. In den Jahren 1938 und 1939 leistete sie ihre ersten Aufträge als Fotojournalistin: eine Untersuchung polnischer Bergleute in Charleroi für eine gewerkschaftliche Zeitschrift sowie eine Reportage in den Baltischen Staaten für die Nachrichtenagentur Foto WARO.

Links: Topftausch auf dem Platz. Litauen, 1938-1939. Julia Pirotte/Jüdisches Historisches Institut Warschau.

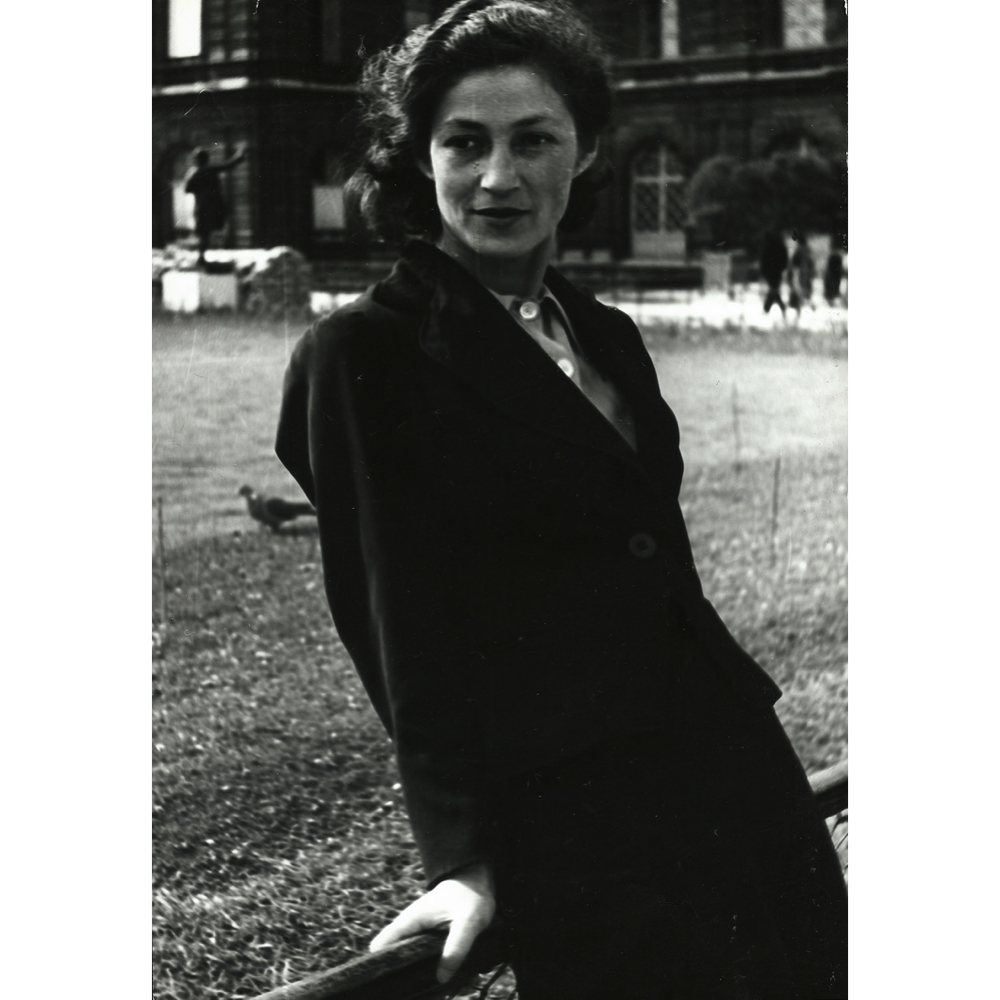

Rechts: Julia Pirotte auf einer Bank von Linda Wolf, ENSP-Gericht. Arles, Frankreich, 1982, Véronique Vercheval.

Resistent

Im Mai 1940, nach dem Einmarsch der Nazis in Belgien, nahm sie den Weg des Exodus. Zusammen mit Kameraden, die sie während der Reise kennengelernt hatte, beschloss sie, sich in Marseille niederzulassen, wegen der dort vorhandenen Fabriken. Sie begann in einer Flugzeugfabrik zu arbeiten und als Fotografin an einem privaten Strand. Ab 1942 arbeitete sie als Fotojournalistin für die lokale Presse, u. a. für den Dimanche illustré, die Marseillaise und das Midi Rouge.

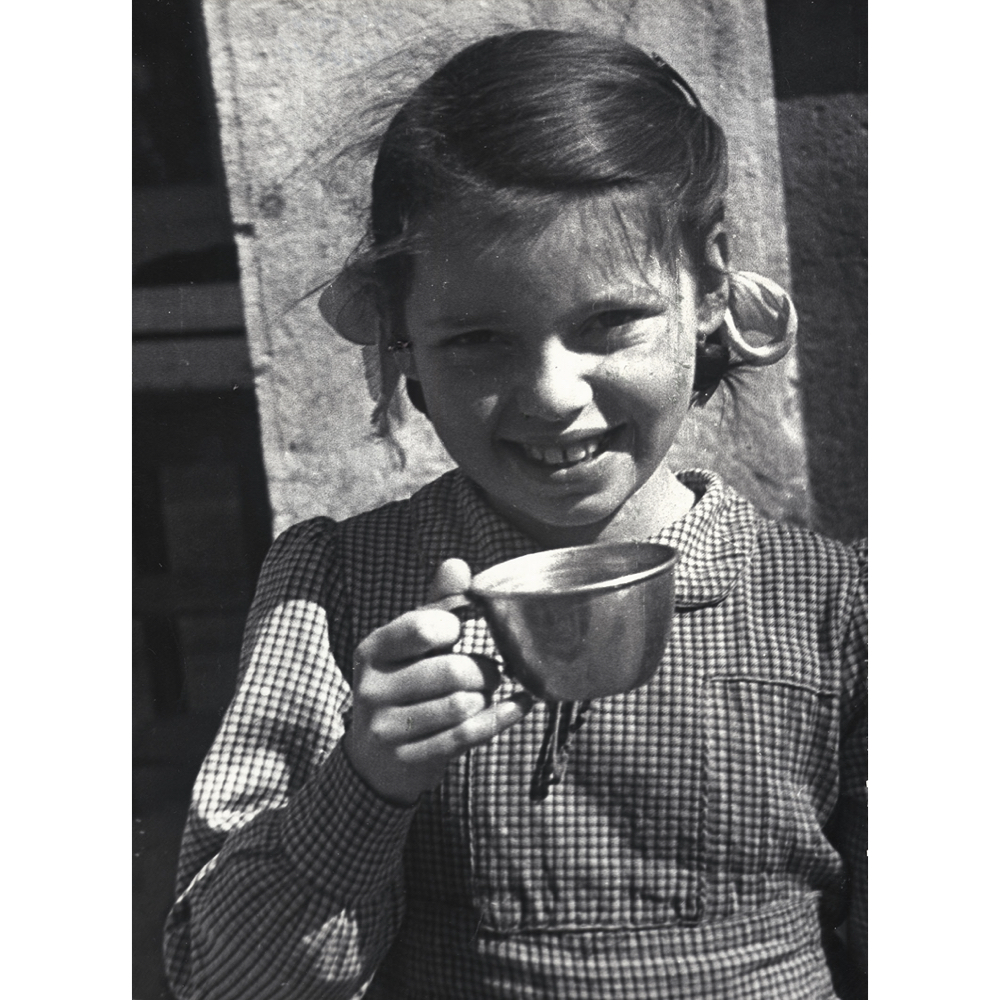

Seine Reportagen zeugen von den prekären Lebensbedingungen der Bewohner des alten Hafens, von der Situation der jüdischen Frauen und Kinder, die im Lager Bompard interniert waren, und von den Operationen der Maquis. Sie trat schon früh in den Widerstand ein, wie ihre Schwester Mindla. Verbindungsperson für die FTP-MOI, sie transportiert Flugblätter, Waffen und stellt gefälschte Papiere her. Am 21. August 1944 nahm sie am Aufstand von Marseille teil und dokumentierte mit ihren Fotografien die verschiedenen Momente des Tages.

Links: Mädchen mit einer Tasse, Lager von Bompart, Marseille (Bouches-du-Rhône). Frankreich, 1942. Sammlung Mémorial de la Shoah/Julia Pirotte.

Im Zentrum: Insurrection de Marseille. Marseille, Frankreich, 21. August 1944. Julia Pirotte/ La contemporaine. Bibliotheque. Archive. Museum der zeitgenössischen Welten.

Rechts: Quartier du Vieux Fort. Die französische Regulararmee ist angekommen. Marseille, Frankreich, 21. August 1944. Coll. Die Moderne, Bibliothek, Archiv, Museum der zeitgenössischen Welten.

Nach dem Krieg

Julia Pirotte kehrt nach Polen zurück, das sich gerade im Wiederaufbau befindet. Im Jahr 1946 war sie eine der wenigen Fotografinnen, die kurz nach dem Pogrom in Kielce auftauchten; ihr Bericht ist ein ergreifendes Zeugnis über den immer noch virulenten Antisemitismus in ihrem Land. In den folgenden Monaten begleitete sie die Rückführungszüge der polnischen Bergleute aus Frankreich. Im Jahr 1948 berichtete sie über den Weltkongress der Intellektuellen für den Frieden in Breslau, an dem neben anderen Pablo Picasso, Irène Joliot-Curie und Aimé Césaire teilnahmen und deren Porträts von Humanismus geprägt waren. Gleichzeitig war sie Mitbegründerin und Direktorin der Agentur für Militärfotografie (WAF, 1946-1948).

Im Jahr 1957 reiste Julia Pirotte nach Israel, um das kollektivistische Leben der Kibbuz zu erleben. Nach ihrer Rückkehr nach Polen berichtet sie weiterhin für die polnische Presse, aber ihre Tätigkeit nimmt deutlich ab. Ab den 1980er Jahren wurde seine fotografische Arbeit anerkannt und seine Fotografien wurden in vielen Städten ausgestellt: New York, Arles, Stockholm, Charleroi, Paris, Warschau, Bratislava und anderen. Am 15. Februar 1996 verlieh ihr Frankreich den Titel des Chevalier des Arts et des Lettres. Sie starb am 25. Juli 2000 in Warschau.

Links: Ein kleines Mädchen in einer verfallenen Straße. Warschau, Polen, 1947. © Julia Pirotte/Museum für Fotografie in Charleroi.

Im Zentrum: Beerdigung der Opfer des Pogrom von Kielce (Woiwodschaft Heiliges-Kreuz). Polen, Juli 1946. Coll. Shoah-Gedenkstätte / Julia Pirotte.

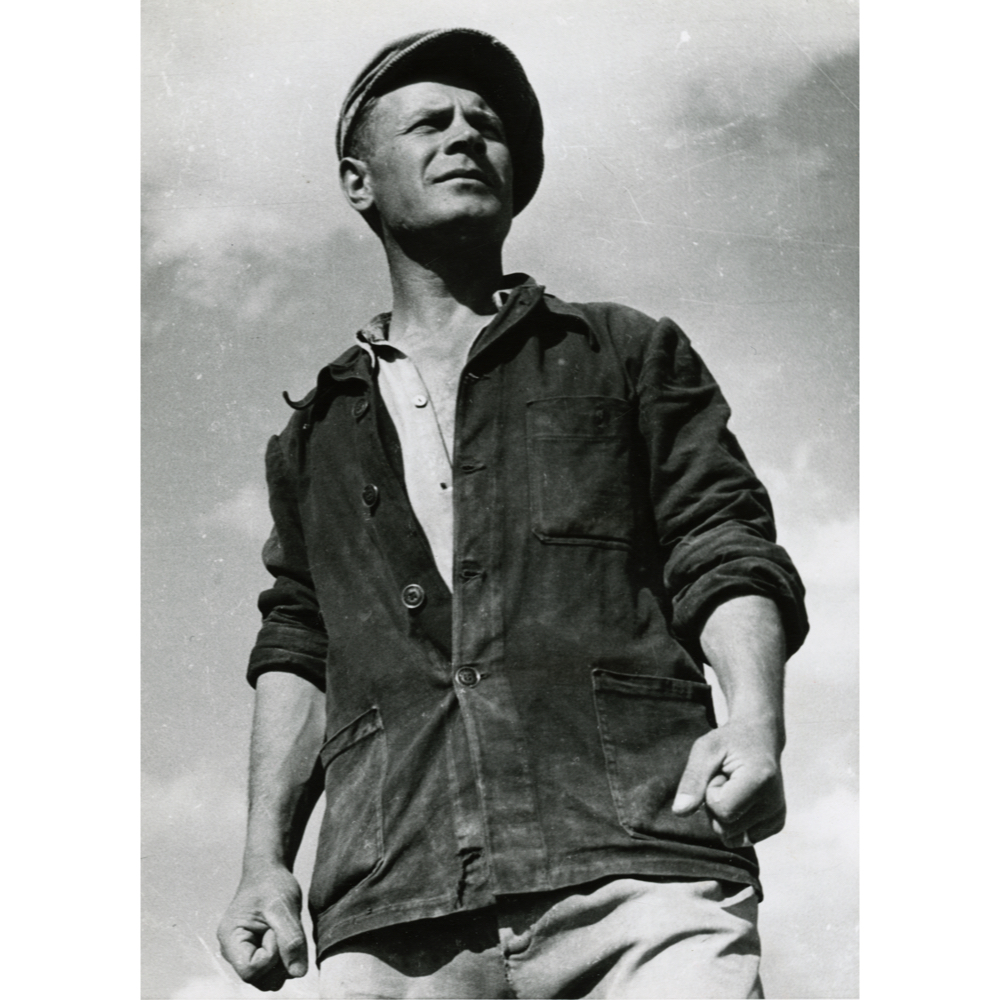

Rechts: "Der neue Mensch oder die Macht des Arbeiters". Warschau, Polen, 1947. © Julia Pirotte/Museum für Fotografie in Charleroi.

Porträts

Suzanne Spaak (Brüssel 1905 - Fresnes 1944)

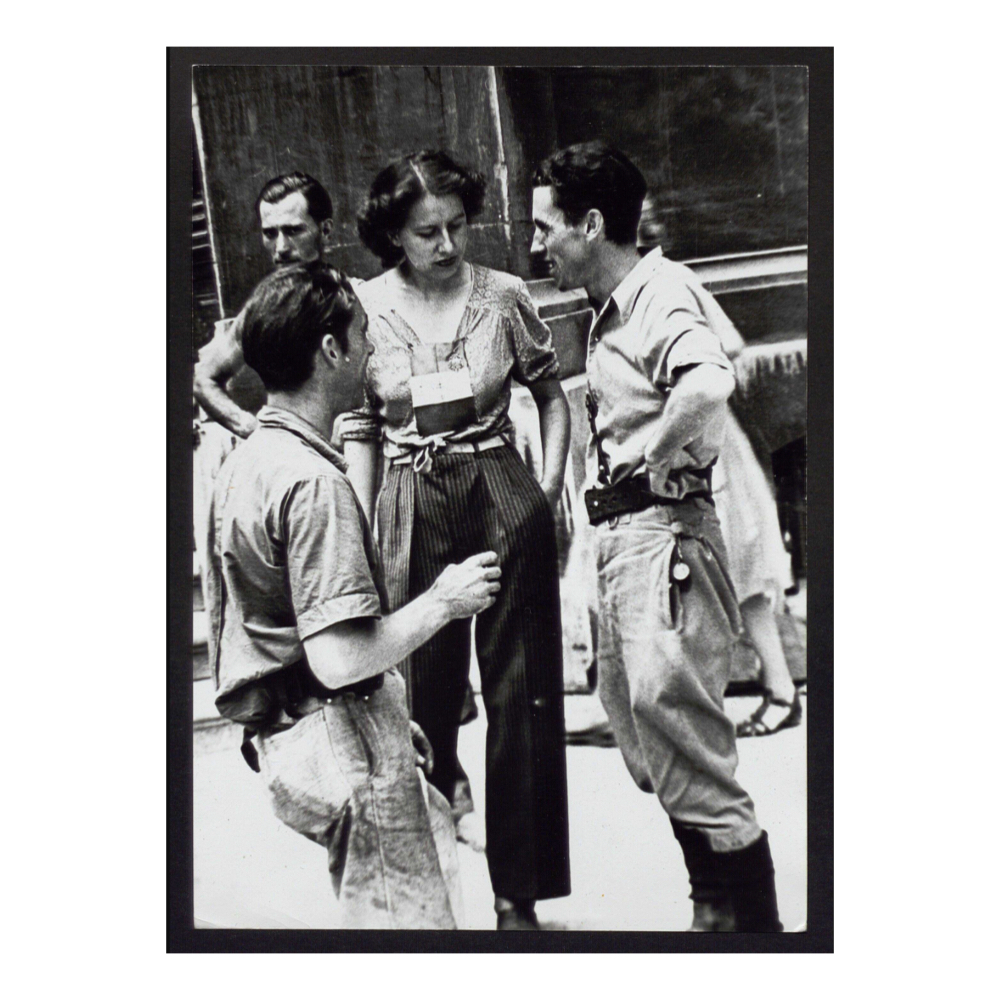

Suzanne Spaak (Brüssel 1905 - Fresnes 1944)Sie ist Mitglied der französisch-belgischen Sektion des Geheimdienstnetzwerks Orchestre rouge und eine der Leiterinnen der Nationalen Bewegung gegen den Rassismus (MNCR). Sie organisiert und koordiniert Rettungsaktionen für jüdische Kinder. Am 8. November 1943 wurde sie von der Gestapo verhaftet und am 12. August 1944 im Gefängnis von Fresnes erschossen. Sie spielte eine entscheidende Rolle in der Karriere von Julia Pirotte als Fotografin, insbesondere indem sie ihr ihre Kamera schenkte.

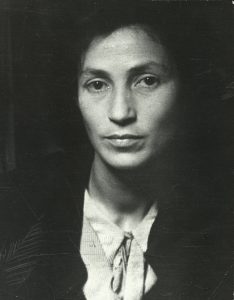

Foto: Porträt von Suzanne Spaak von Julia Pirotte. Brüssel, Belgien, 1939.

Mindla Diament (1911 - 1944)

Die Schwester von Julia, die vor dem Krieg nach Frankreich geflohen war, schloss sich 1941 dem Widerstand innerhalb der FTP-MOI an und wurde eine ihrer Verbindungspersonen. In Chalon-sur-Saône verhaftet, am 3. Dezember 1942 nach Deutschland deportiert und am 24. August 1944 auf die Guillotine geworfen.

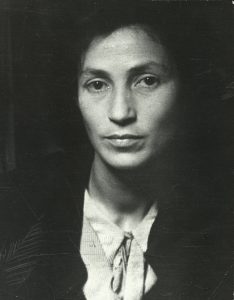

Foto: Mindla Diament, fotografiert von ihrer Schwester Julia Pirotte. © Julia Pirotte/Mémorial de la Shoah.

Kommissariat: Caroline François, Ausstellungsbeauftragte, und Bruna Lo Biundo, unabhängige Forscherin

Grafikdesign: Estelle Martin.