Martin Gray, Überlebender der Shoah, ist am Montag, den 25. April 2016, verstorben.

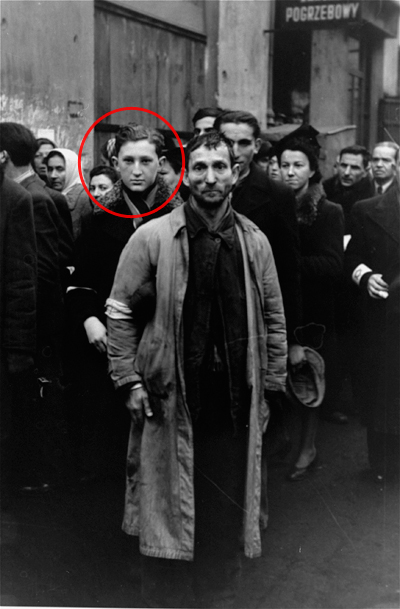

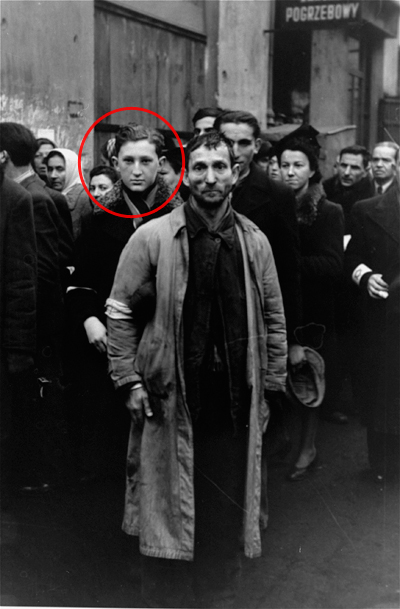

Herr Gray erkennt sich auf einem Foto der Ausstellung Blicke auf die Ghettos 2014 im Shoah-Memorial © Shoah-Memorial.

Überlebender des Warschauer Ghettos, Überlebender des Vernichtungslagers Treblinka und Kämpfer der sowjetischen Armee, war Martin Gray vor allem für seinen Bestseller Im Namen aller meinen (1971) bekannt, der zusammen mit Max Gallo verfasst wurde. Er starb in der Nacht von Sonntag auf Montag, zwei Tage vor seinem 94. Geburtstag. Die Gedenkstätte der Shoah ehrt ihn.

Am 7. Februar 2014, im Alter von 92 Jahren, besuchte Martin Gray die Ausstellung Blicke auf die Ghettos in der Gedenkstätte der Shoah und erkannte sich auf einem der wichtigsten Fotos der Ausstellung, das 1941 im Warschauer Ghetto aufgenommen wurde. Geboren am 27. April 1922 in Warschau, kannte Martin, Mieczysław oder Miétek Grayewski zu dieser Zeit das Leben im Ghetto gut, wo er es geschafft hatte, seine eigenen Leute am Leben zu erhalten, indem er mit nur 17 Jahren Schmuggler wurde. Der junge polnische Jude wird schließlich mit seiner Mutter und seinen beiden Brüdern nach Treblinka deportiert.

In seinem autobiografischen Buch Im Namen aller meiner Mitbürger berichtet Martin Gray von der Hölle des Ghettos und später vom Vernichtungslager Treblinka, wo er beauftragt ist, die Leichen aus den Gaskammern zu holen und sie in die Gruben zu bringen. Es gelang ihm, aus diesem Chaos in einem Waggon zu fliehen und sich der sowjetischen Armee anzuschließen.

Gruppe jüdischer Männer, die vor dem deutschen Fotografen ihren Hut ablegen. Der junge Mann links im Hintergrund ist Martin Gray. Warschauer Ghetto, Herbst-Winter 1941. Bildnachweis: Willy Georg. © United States Holocaust Memorial Museum WILLY GEORG

Nach dem Krieg zog Martin, der einzige Überlebende seiner Familie, in die USA, wo er als Antiquitätenhändler reich wurde und seine erste Frau, Dina Cult, kennenlernte. Schließlich siedelten sie mit ihren vier Kindern in Südfrankreich bei Mandelieu an. Aber im Oktober 1970 wurde seine Frau und seine vier Kinder vom Waldbrand des Tanneron-Massivs in der Nähe von Cannes weggespült, wodurch er wieder allein den Überlebenden dieser neuen Tragödie erlebte.

Der Mensch, wenn er will (...) kann immer neben einem toten Baum einen Baum des Lebens pflanzen, schrieb er 1999 in "Das Buch des Lebens". Natur und Ökologie, aber auch das Schreiben werden zu treibenden Kräften für diesen engagierten Humanisten, der trotz allem nach Glück strebt und schließlich erneut heiraten und fünf Kinder haben wird. Unsere Gedanken sind heute bei seinen Angehörigen.